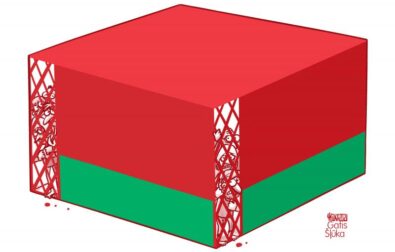

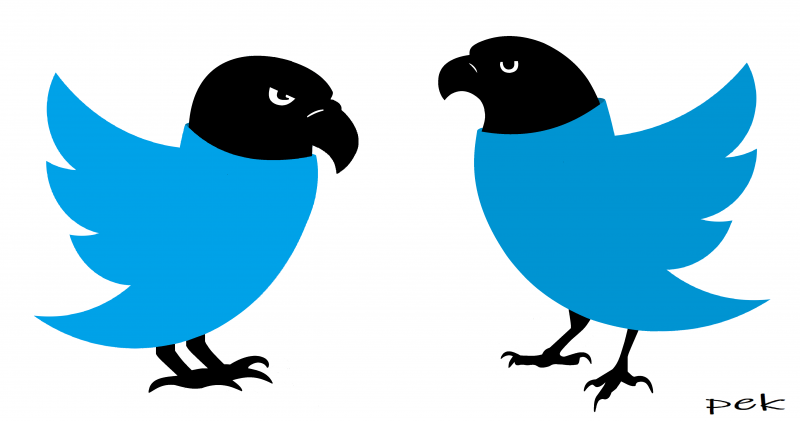

Mientras medios y organizaciones como la Federación Europea de Periodistas, The Guardian, Dagens Nyheter, La Vanguardia y Ouest-France anuncian su salida de X (antes Twitter), parece un buen momento para reflexionar sobre nuestras suposiciones acerca de las redes sociales y su impacto en la sociedad en su conjunto.

Por ejemplo, está muy extendido el concepto de que las redes sociales son el principal elemento impulsor de los problemas de salud mental entre los jóvenes. Un reciente artículo en The Conversation plantea algunos matices muy necesarios.

Roland Paulsen, catedrático de Sociología en la Universidad de Lund, se basa en datos de la Agencia de Salud Pública de Suecia, así como en investigaciones de Noruega y Reino Unido, para demostrar que “la ansiedad de los jóvenes estaba aumentando mucho antes de las redes sociales”. Los datos llevan a Paulsen a concluir que los esfuerzos actuales en toda Europa por prohibir los teléfonos inteligentes en los centros educativos no tendrán el impacto deseado en la salud mental. Paulsen expone que “aunque es positivo llamar la atención sobre el aumento de las tasas de depresión y ansiedad, existe el riesgo de obsesionarse con explicaciones simplistas que reducen el problema a variables técnicas como el 'tiempo de pantalla'. [...] Reducir la cuestión a variables aisladas, en las que la solución podría parecer la introducción de una nueva política (como la prohibición de los teléfonos inteligentes) sigue una lógica tecnocrática [...]. El riesgo de este enfoque es que se excluye del análisis a la sociedad en su conjunto”.

En una línea similar, Victor Dhollande informa en France Inter de que los índices de depresión han aumentado bruscamente entre los jóvenes en Francia desde los primeros confinamientos por el Covid. “El 41 % de los estudiantes presenta síntomas depresivos (en comparación con el 26 % de antes del Covid). Esto supone un aumento de 15 puntos en solo cuatro años. En el mismo periodo, los pensamientos suicidas entre los jóvenes de 18 a 24 años han aumentado del 21 % al 29 %. Sus angustias son bien conocidas: dificultades económicas, educación cada vez más selectiva y, por tanto, más estresante, desempleo. [...] Casi todos citan el contexto geopolítico, con conflictos internacionales y el cambio climático, que hacen que su futuro sea cada vez más incierto”. Las cifras surgen de un estudio que próximamente se publicará, realizado por investigadores de la Universidad de Burdeos y el Inserm.

Según el director de un hospital psiquiátrico parisino, la situación puede desembocar en “una generación sacrificada en pocos años” si no se aplican las soluciones adecuadas. “El problema”, expone Dhollande, “es que los centros de asistencia están sobrecargados. La situación es la misma en hospitales, centros médico-psicológicos y consultas privadas: demasiados pacientes, pocos médicos, insuficientes centros especializados”.

De un modo algo menos dramático, Harry Taylor en The Guardian informa de otro problema de salud mental que se achaca a las redes sociales: la denominada “putrefacción cerebral”. Cada año, los editores del Oxford English Dictionary invitan al público a que voten la “palabra del año”. En 2019, fue “emergencia climática”. En 2024, la palabra es “brain rot” (traducido como “putrefacción cerebral”) que, según Oxford University Press, “cobró importancia en 2024 como término utilizado para captar la preocupación sobre el impacto del consumo excesivo de contenidos en línea de baja calidad, sobre todo en las redes sociales”.

En The Conversation, Filippo Menczer, catedrático de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Indiana, habla de las “campañas de influencia extranjera u operaciones de información” que tienden a proliferar durante la temporada electoral, así como de las posibles soluciones que Menczer ha desarrollado con sus compañeros del Observatory on Social Media. Aunque los investigadores pueden estimar la magnitud y describir los métodos de estas operaciones, Menczer reconoce que “las consecuencias [...] son difíciles de evaluar, debido a los retos que plantea la recopilación de datos y la realización de experimentos éticos que influirían en las comunidades en línea. Por consiguiente, no está claro, por ejemplo, si las campañas de influencia en línea pueden afectar a los resultados electorales”.

Dada la gran dependencia de las herramientas de generación de contenidos con IA por parte de estas operaciones, Menczer propone que las normativas para combatirlas se centren en “la difusión de contenidos de IA a través de plataformas de redes sociales más que en la generación de contenidos de IA”. También existen medidas prácticas que las plataformas pueden adoptar, como dificultar la creación de cuentas falsas y publicaciones automatizadas. “Estos tipos de moderación de contenidos, en lugar de censurar, protegerían la libertad de expresión en los foros modernos”, señala Menczer. “El derecho a la libertad de expresión no es un derecho de exposición y, dado que la atención de la gente es limitada, las operaciones de influencia pueden ser, de hecho, una forma de censura al hacer menos visibles las voces y las opiniones auténticas”.

Por último, en Dublin Inquirer, Shamim Malekmian investiga un llamamiento sospechosamente no rastreable a “encuestadores digitales” que apareció en X en vísperas de las elecciones generales de Irlanda. La investigación lleva a un debate sobre cómo las normativas de la UE, como el RGPD y la DSA se han ideado para combatir estas operaciones poco transparentes y que no rinden cuentas durante periodos electorales.

En colaboración con Display Europe, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de las mismas.

¿Aprecias nuestro trabajo?

Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!