Tengo la sensación de que ya hemos vivido esto, ¿no? Un pequeño país en problemas. Endeudado hasta el cuello y con unas perspectivas de mejora ilusorias. Ningún voluntario para prestarle dinero. Y los dirigentes, en vísperas de las elecciones, aseguran contra viento y marea que todo va bien. Después está la respuesta de Bruselas, que salva la situación, ya que un país en quiebra haría que cayese toda la zona euro. Hace seis meses fue Grecia y ahora Irlanda.

Portugal, España e Italia son los siguientes en la lista. La crisis económica de los últimos dos años ha desvelado cruelmente todas las carencias del proyecto europeo. Mientras se desarrollaba la zona euro, los prestamistas trataban de manera similar a todos sus miembros, independientemente de que bajo el capó del crecimiento hubiese un 2CV rezagado (Grecia), o un cochazo con ocho cilindros turbo (Alemania). En 2008, con la llegada de la crisis, los prestamistas han acabado por mirar debajo de la carrocería. Entonces se comprobó que, en realidad, no existía ningún motor europeo común.

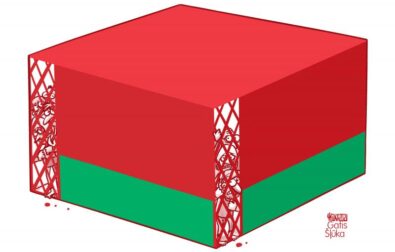

Durante varios días los irlandeses han reiterado de manera obstinada su consigna que data de la lucha por la independencia: “Ourselves Alone” (“nosotros solos”). Todo eso para al final capitular, bajo la presión de las capitales más importantes de la UE. Así, durante las próximas semanas, varias decenas de miles de euros de apoyo de la Unión se pondrán en camino a Dublín.

Grecia e Irlanda, pioneras a su pesar

Pero evidentemente, y después de todo es comprensible, nada es gratis. Berlín y París han condicionado la ayuda con el fin de evitar cualquier despilfarro de las sumas puestas sobre la mesa. Y al igual que en el caso de Grecia, hay que pagar el precio con medidas muy específicas, como la subida de los impuestos a las empresas y del IVA, los recortes presupuestarios y un congelamiento de los sueldos en la función pública.

Una torre de control europea de este tipo, que vigila la política económica de la Unión e indica las medidas presupuestarias o fiscales que conviene adoptar, parece ser una consecuencia lógica y natural del hecho de compartir una moneda común.

Grecia e Irlanda se convierten así, un poco a su pesar, en los pioneros de la integración europea, en una versión exprés introducida bajo la presión de los expertos del Banco Central Europeo. De este modo, la Unión consigue por fin desvincular su proceso de toma de decisiones de la arriesgada etapa de concertación ciudadana que antes había trabado los planes de las autoridades irlandesas.

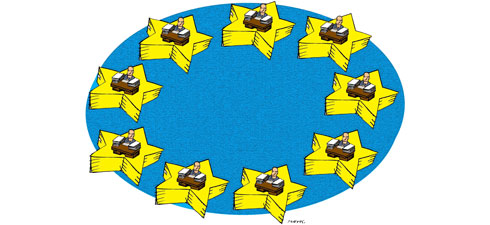

Sin embargo, una democracia dirigida hace surgir ciertos problemas. Por una parte, para muchos de nosotros, ni que decir tiene que nuestros dirigentes no deberían ser otros que aquellos elegidos en un proceso electoral. Por otra, nuestras sociedades aceptan cada vez más liberar el dominio de la esfera pública de la influencia de las elecciones.

A finales de los años 70, un investigador británico convertido en diputado laborista, David Marquand, habló del “déficit democrático” para describir el funcionamiento de las Comunidades Europeas. Mientras que elogiaba la eficacia de los eurócratas de la época, lamentaba las insuficiencias en la relación elector-funcionario. Advertía de una confiscación del proceso de toma de decisiones por parte de los eurócratas que se corría el riesgo de provocar un rechazo puro y simple de las instituciones europeas, consideradas por los ciudadanos europeos como un cuerpo extraño.

La burocracia acabará prescindiendo de los ciudadanos

A pesar de todas las declaraciones de buenas intenciones, treinta años después el mismo “déficit democrático” sigue acechando a Bruselas. En el momento actual, sería todo un acto de valor someter a referéndum el conjunto del proyecto europeo, incluso a costa de una posible derrota electoral. Sin embargo, el resultado de una consulta de este tipo podría molestar a los eurócratas, sobre todo en este momento, cuando con la excusa de la crisis económica se adueñan de los poderes suplementarios reservados hasta entonces a los gobiernos elegidos democráticamente.

Los gobiernos aludidos son, obviamente, los más débiles. Y con razón, ya que aunque los alemanes hayan quebrantado durante años las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a nadie en Bruselas se le ha ocurrido imponer a Berlín recortes presupuestarios o medidas fiscales.

Ya se han producido los primeros movimientos de resistencia de los Estados miembros. En la noche del 15 al 16 de noviembre, y por primera vez desde 1988, los eurodiputados rechazaron el proyecto de presupuesto de la UE. Los británicos, junto con un grupo de aliados, han plantado cara a la Comisión Europea negándose expresamente a abrir el debate sobre la introducción de un impuesto europeo que permitiría reducir las contribuciones de los Estados al presupuesto común, dándole así más independencia al ejecutivo europeo.

Si se aprobase un impuesto de ese tipo, la Unión en principio ya no necesitaría Estados miembros. Aún peor, si creemos a Max Weber, cualquier burocracia en constante progresión (en este caso, la burocracia europea) llega en un momento dado a una perfecta autonomía, pudiendo así prescindir de los ciudadanos. Quizá este momento no esté tan lejos. Salvo que los Estados miembros no entreguen antes ellos mismos sus tarjetas de miembros de la Unión.

¿Aprecias nuestro trabajo?

Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!