Ce n'est pas la première crise de légitimité à laquelle se confrontent les partis. Le rejet de ce type d'organisation politique est riche d'exemples au cours de l'histoire. En 1919, Benito Mussolini qualifie son mouvement fasciste d'"antiparti". Mais tout le monde, y compris Mussolini, a beau s'y opposer, il finit toujours par créer un parti. En fin de compte, elle demeure le seul instrument qui permet de participer réellement à l'exercice du pouvoir.

Ces dernières années, nous nous sommes retrouvés dans une nouvelle réalité technologique : l'accès à Internet d'un nombre grandissant de personnes dans le monde et l'émergence des réseaux sociaux rend les parallèles historiques caducs. On peut mentionner les conclusions de certains experts en politique qui ont étudié l'énorme influence d'Internet et des réseaux sociaux sur le printemps arabe. C'est toute une région du monde qui a changé de physionomie en quelques. On peut également citer le mouvement Occupy Wall Street aux Etats-Unis, les violences en Turquie, et beaucoup d'autres.

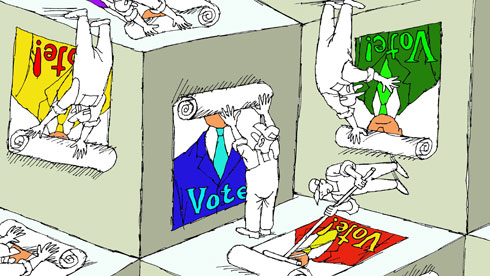

Une image archaïque

Les nouveaux vecteurs de la discussion politique au sein des réseaux sociaux nous éloignent des forums classiques et bien connus. Essayons d'imaginer combien de jeunes membres des réseaux sociaux préfèreraient se rendre à un évènement politique plutôt que de mener une discussion informelle sur Facebook. C'est cela qui rend archaïque l'image du parti en tant que modèle d'organisation politique.

Pour leur part, les partis perçoivent ces nouveaux espaces de discussion avec peur et méfiance plutôt qu'avec espoir. [[La confrontation des idées politiques n’est pas morte ; elle est en transition]]. Il semble que les partis eux-même ne puisent pas assez dans ces ressources qui permettent de générer des idées "par le bas". Ils prennent beaucoup de retard dans leur prise de conscience de cette nouvelle réalité.

La méfiance envers les partis politiques, leur éloignement de plus en plus évident de l'ordre du jour de la société ainsi que ces nouvelles formes de discussion politique met dans une situation délicate les médiateur traditionnels entre le pouvoir et les gens. Ce n'est pas un hasard si ce manque de légitimité donne naissance à de nouveaux modèles qui permettent aux citoyens de faire pression.

Ils portent des noms différents selon le pays, et ils luttent pour des objectifs différents : ce sont les Indignés en Espagne, Occupy Wall Street aux Etats-Unis, ou l'opposition au système en Russie. Ce qu'ils ont en commun en revanche, c'est leur structure horizontale, leur utilisation des réseaux sociaux et leur position contre les partis du statu quo, voire leur désir de changement du système, quoi que cela signifie.

Le risque de l'illusion

La bonne nouvelle, c'est que la Bulgarie ne prend pas de retard sur ce qui se passe dans le monde. La contestation qui a commencé depuis plus d'un an déjà, a donné naissance à ce type d'organisation. La comparaison de l'échelle et de l'étendue n'est pas en notre faveur, mais on fait nos premiers pas dans cette direction. Au cours des derniers mois, beaucoup de groupes ont été créés sur Facebook, qui se transforment maintenant en de véritables portails de discussion politique. Il y a aussi le "réseau protestataire" d'une activiste.

Les discussions confinées à l’Internet cachent cependant des risques réels dont le plus important est celui des illusions. Les opinions qui se font entendre dans les forums en ligne, sont loin d'être représentatives de l'ensemble de la société. En demeurant confiné à ce cercle social fermé et à ce milieu positif, il est facile de se mettre à penser que tout le monde partage ces opinions et ces valeurs. Loin s'en faut. C'est une petite partie de la société qui a trouvé un moyen de faire accepter ses idées en cherchant à les confirmer.

[[Pour pouvoir réellement changer quoi que ce soit dans le pays et dans l’exercice du pouvoir, il faut avoir le soutien de la majorité des citoyens]]. Il faut ensuite disposer d'un instrument législatif pour participer aux élections, pour prouver qu'il ne s'agit pas de quelques milliers de gens sur Internet mais d'une majorité des Bulgares. Mais il n'existe jusqu'à présent qu'un seul moyen de le faire dans ce cadre législatif : créer un parti et participer aux élections.

Si un de ces mouvements nouvellement créés s'agrandit et gagne en popularité, il aboutira à la création d'un parti pour participer aux élections législatives. S'il échoue, il sera enterré au cimetière politique, comme tant d'autres avant lui. Pour cette raison, les leaders de ces nouvelles organisations politiques feraient bien de ne pas s'empresser à condamner les partis. Si leurs mouvements atteignent leurs objectifs, ils auront recours à ces vieilles organisations que l'on connait tellement bien : les partis politiques.

Manifestations en Bulgarie

Comme un parfum de 1989

Après cinq mois de manifestations de rue quasi ininterrompues, la société bulgare traverse une crise de confiance sans précédent à l'égard des politiciens, écrit le journaliste Ilia Valkov dans le quotidien Sega. Cette perte de confiance signale la dégradation de la société et de l'Etat, car elle indique une remise en question de la légitimité et de l'autorité de la classe politique, mais aussi du pouvoir judiciaire, des médias, des ONG et de l'église orthodoxe.

A l'origine de cette perte de confiance, on retrouve une érosion des valeurs : les électeurs chercheraient alors le salut à travers des élections miraculeuses et de belles promesses de la part de leaders charismatiques. C'est ainsi qu'on accorde sa confiance au “messie” politique.

Ainsi, il est possible d'établir un parallèle entre la situation d'aujourd'hui est les événements de 1989, lors de la chute du Rideau de fer :

La société bulgare s'est transformée en poudrière. Elle est en train de prendre conscience de soi, de s'organiser par elle-même, de procéder à l'autocritique.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !