“Sans eux, la défense du pays et de la société aurait subi d'énormes pertes”, explique la sociologue Olha Bezrukova à Faustine Vincent dans un article pour Le Monde. Bezrukova fait le point sur la mobilisation massive de la société civile ukrainienne, qui s’est impliquée dans la résistance à l’envahisseur russe et dans l’assistance portée à la population.

Ce que l'article appelle le “volontariat” est désormais un phénomène de masse en Ukraine : en août 2024, une enquête de la Fondation Ilko Kucheriv rapporte qu'“une majorité absolue d'Ukrainiens (71 %) ont aidé l'armée, les personnes temporairement déplacées et celles ayant souffert de la guerre depuis le début de l'invasion à grande échelle. [...] 17 % n'ont pas aidé et n'ont pas l'intention de le faire”.

Ces formes d'activisme avaient déjà été observées en 2014 (lors de la guerre du Donbass) mais, après 2022, elles ont gagné en popularité de manière exponentielle. “C'est devenu un mouvement puissant et systématique”, ajoute Bezrukova. “Les Ukrainiens ont appris à mobiliser rapidement des ressources et à agir de façon stratégique, sans attendre que les ordres viennent d'en haut.”

Dans The Ukrainians, le sociologue et doyen de la Kyiv School of Economics Tymofii Brik rappelle l'impact “énorme et dramatique” de la guerre sur la société. Mais, souligne Brik, il subsiste un paradoxe surprenant : “Nous savons que la société ukrainienne souffre depuis longtemps d'un manque de confiance sociale et de participation civique ; nous connaissons également les défis et les traumatismes complexes auxquels [la population a] dû faire face. Mais, dans le même temps, les sondages montrent une proactivité phénoménale des Ukrainiens. [...] D'un côté, nous entendons et lisons qu'il s'agit de personnes socialement désorientées et en perte de confiance, vivant dans des communautés fragmentées incapables de s'unir. De l’autre, les dernières données dressent un portrait radicalement différent : celui de citoyens conscients, faisant confiance aux institutions et travaillant ensemble pour remporter la victoire. S'agit-il d'une illusion temporaire qui disparaîtra bientôt ? Ou s'agit-il d'une nouvelle Ukraine ? Ou bien l'Ukraine a-t-elle toujours été ainsi, mais nous ne l'avons pas vu parce que nous cherchions au mauvais endroit ?”

Kryvyï Rih, de 2014 à 2022

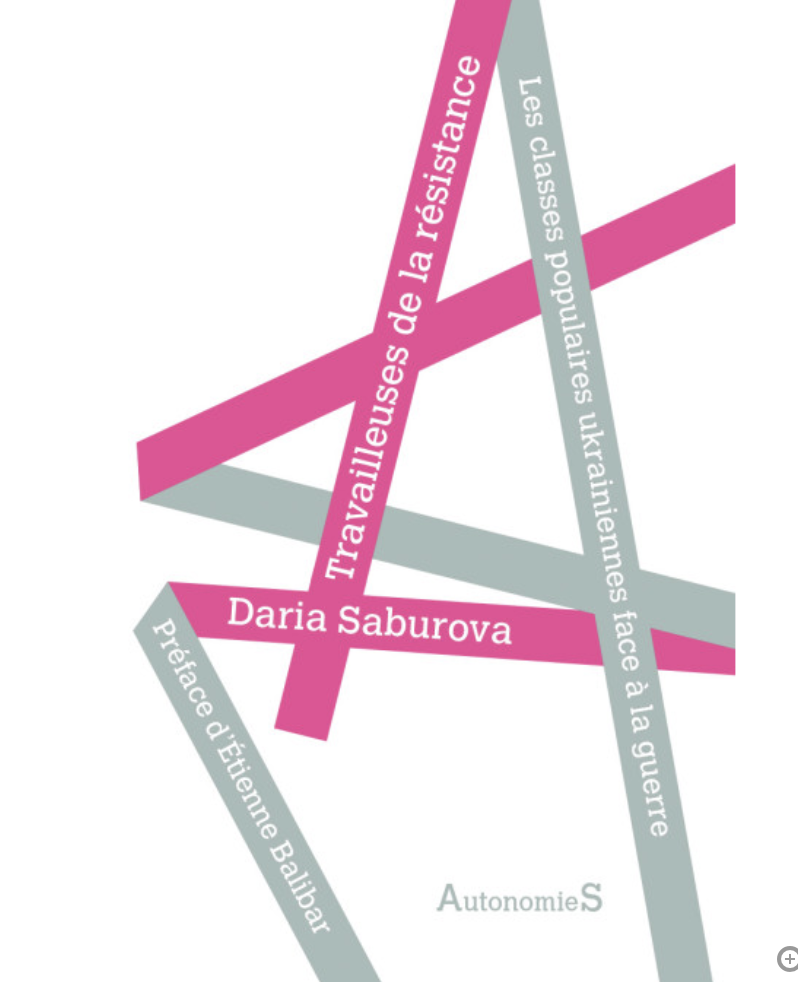

Daria Saburova est doctorante en philosophie de l'Université de Paris Nanterre et travaille sur les questions relatives au travail. Elle a notamment publié Travailleuses de la résistance, Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre (aux éditions du Croquant) en juin 2024.

Son travail se concentre sur les expériences de la population ukrainienne et met en évidence le rôle du genre et de la classe sociale dans le travail de résistance effectué par les volontaires.

Son terrain de recherche est Kryvyï Rih, une ville du centre de l'Ukraine qui présente plusieurs caractéristiques intéressantes : surtout connue pour être un centre industriel et sidérurgique dans une région essentiellement minière, elle est également célèbre pour avoir fait partie de l'insurrection anarchiste de Nestor Makhno pendant la guerre civile russe (1917-1922). Elle a également été lourdement bombardée par l'armée russe ; c’est également la ville natale de Volodymyr Zelensky.

À Kryvyï Rih, avant la grande guerre, on parlait surtout le russe, langue dans laquelle Zelensky a construit sa carrière d'acteur (et qui est celle de la série, aujourd'hui uchronique, dans laquelle il incarne le président de l'Ukraine, Serviteur du peuple).

Dans un entretien avec le magazine français indépendant Politis, Saburova raconte comment la vision des personnes qu'elle a interrogées a changé entre 2014 et 2024 : “En 2013-14, sur la place de Maïdan, puis dans la guerre dans le Donbass, ce sont surtout les classes moyennes qui se sont mobilisées en tant que bénévoles et combattants volontaires. Elles formaient le noyau de cette mobilisation sur le plan organisationnel et idéologique. Pour elles, il s'agissait d'une lutte pour l’Etat ukrainien indépendant, ainsi que pour la voie européenne et démocratique opposée à l'autoritarisme russe. Le renversement du pouvoir pro-russe de plus en plus autoritaire était justifié à leurs yeux. Beaucoup de mes interlocuteurs et interlocutrices de Kryvyï Rih voyaient, au contraire, ces événements comme une atteinte à la démocratie de la part des manifestants et des partis d’opposition. La guerre dans le Donbass n’était pas leur guerre, alors même que certains de leurs collègues dans les mines et les usines se faisaient déjà mobiliser dans l’armée ukrainienne à ce moment-là. Mais le 24 février 2022, les gens se sont levés parce que leur ville, c’est-à-dire leur survie, leur existence matérielle et celle de leur communauté, était immédiatement menacée par une invasion militaire. Il s’agissait moins d’un engagement pour des valeurs abstraites qu’une défense de leur quotidien.”

Kryvyï Rih avait voté en majorité pour Viktor Ianoukovytch, le président pro-russe qui a été destitué par le parlement en 2014 suite à l'Euromaïdan. Dans un entretien avec France Culture, Saburova explique que la plupart des entreprises de la région appartenaient à l'oligarque Rinat Akhmetov, qui a parrainé le Parti des régions de Ianoukovytch. Les employés “avaient des avantages liés à leur métier”, qu’ils ont en partie perdu après Maïdan, à cause d'une série de “réformes néolibérales exigées par le Fonds monétaire international en remboursement d'un prêt” demandé par le pays.

Le volontariat est resté une constante entre 2014 et 2022, comme l’explique la chercheuse.

“La guerre dans le Donbass avait déjà fait plus d’un million de déplacés internes, pris en charge principalement par les bénévoles (évacuation, logement, soutien administratif, soutien juridique, etc.), parce que l’aide fournie par l’Etat était largement insuffisante. En 2022, l’afflux de l’aide humanitaire était plus important, mais les problèmes structurels ont demeuré, et le bénévolat est devenu indispensable pour la distribution de cette aide”, poursuit Saburova, qui explique que “cette situation n’est pas uniquement le résultat d’une crise imprévisible, mais qu’elle est aussi en grande partie organisée par l’Etat (à travers les réformes néolibérales des services publics, qui se sont accélérées depuis 2014) et les organisations internationales (qui préfèrent coopérer avec les ONG privées). Le travail qui pourrait être effectué par les travailleurs des services publics est pris en charge gratuitement par les bénévoles”.

Saburova parle de “lassitude de la guerre” dans les récits des gens, d'autant plus que “les classes populaires sont très touchées matériellement par la guerre et les politiques néolibérales du gouvernement”.

Comment ? “Par exemple, dans certaines mines, les salaires ont baissé de 70 % depuis 2022. La direction justifie ces baisses en invoquant l'augmentation des coûts de production et les difficultés à trouver des débouchés en raison de la guerre. Elle est aidée en cela par la loi martiale : les mineurs ne peuvent pas faire grève et acceptent de travailler dans n'importe quelles conditions pour bénéficier de l'exemption du service militaire, car ces mines ont le statut d'entreprises stratégiques”.

À lire aussi

Les travailleurs sociaux en temps de guerre

Natalia Lomonosova | Commons | 11 mars 2025 | FR, EN

Sur le travail des femmes en Ukraine, je signale également un article résumant l'enquête de la sociologue Natalia Lomonosova (traduit en français par le blog Entre les lignes).

“Tout le monde était inquiet, les personnes âgées ne savaient pas ce qui se passait. […] Les assistantes sociales étaient au téléphone avec elles 24 heures sur 24, [parce] qu’elles pouvaient appeler à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour avoir des réponses à leurs questions. ‘Halia, il y a une alerte aérienne en ce moment. Halia, est-ce que quelque chose tombe [sur nous] ?”, raconte une assistante sociale après le premier bombardement.

“La guerre à grande échelle a eu un impact négatif sur l’accès de la population aux services sociaux et sur les conditions de travail des personnes qui les fournissent : dans les communautés en première ligne, ainsi que dans les communautés qui ont accueilli un nombre important de personnes déplacées à l’intérieur du pays, la capacité à fournir un soutien s’est considérablement réduite”, écrit Lomonosova. Rapporter les conditions de travail de ces femmes est un élément clé pour raconter l'histoire d'une société en guerre. Elles doivent non seulement faire face aux conséquences directes du conflit (bombardements, destructions de bâtiments), mais aussi aux conséquences indirectes, à la violence de genre (en augmentation) et aux traumatismes psychologiques. En 2021, explique Lomonosova, “le salaire moyen dans le secteur de l’assistance sociale (salaires des employés des centres de services sociaux) avant impôts était de 10 095 hryvnias (soit 327 euros). [...] La même année, le salaire nominal moyen en Ukraine en décembre 2021 était de 17 453 hryvnias (567 euros)”.

En partenariat avec Display Europe, cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent cependant que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie. Ni l'Union européenne ni l'autorité subventionnaire ne peuvent en être tenues pour responsables.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !

Participer à la discussion sur Discourse

Je deviens membre pour traduire les commentaires et participer