“Comme pour d’autres vagues d’automatisation, le potentiel supposé de l’IA générative à transformer notre façon de travailler a suscité un immense engouement”, estiment les chercheuses de l’organisation Data & Society Aiha Nguyen et Alexandra Mateescu dans un nouveau rapport sur l’IA générative et son emploi au travail. Pour comprendre comment cette nouvelle vague affectera l’emploi, il faut dépasser la dichotomie entre l’IA qui nous augmente et l’IA qui nous remplace.

Les défenseurs de l’IA générative répètent à l’envi que celle-ci va améliorer l’efficacité du travail et automatiser les tâches fastidieuses dans tous les secteurs, du service client aux diagnostics médicaux. En réalité, son impact est plus ambivalent et beaucoup moins magique.

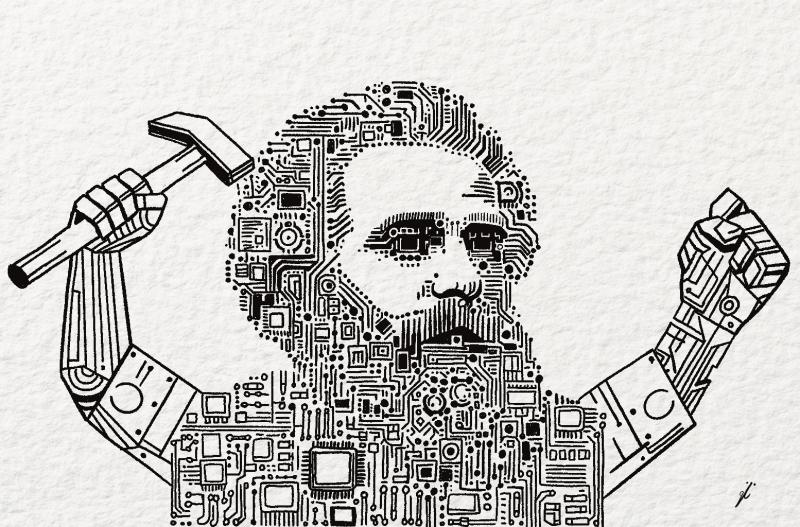

Oui, l’intelligence artificielle affectera bien l’organisation du travail. Mais ne proposera essentiellement rien aux travailleurs, sinon le renforcement de leur propre exploitation.

Le battage médiatique autour de l’IA générative a eu trois conséquences. D’abord, il nous a fait oublier que l’essentiel de ses applications ne seront pas récréatives, mais impacteront en premier le monde du travail. Ensuite, il a exagéré la capacité de l’intelligence artificielle à reproduire les connaissances et les expertises des travailleurs. Enfin, il a minimisé les limites des IA génératives, notamment l’exploitation des zones grises du droit – d’auteur, notamment – sur laquelle se base l’intelligence artificielle. Mais surtout, l’IA réduit le travail humain à quelques données tout en en restant très dépendante. Car pour développer ces systèmes, il n’est pas seulement nécessaire d’exploiter la propriété intellectuelle sans consentement ; il faut aussi puiser dans les données que produisent les travailleurs dans le cadre de leur emploi.

Dans les centres d’appels par exemple, les données conversationnelles des opérateurs sont utilisées pour créer des IA conversationnelles, sans que les travailleurs ne soient rémunérés en plus pour cette nouvelle exploitation. Même problème pour les auteurs dont les éditeurs choisissent de céder l’exploitation de contenus à des systèmes d’IA générative. Pour l’instant, pour contester “la marchandisation non rémunérée de leur travail”, les travailleurs ont peu de recours. Cette nouvelle couche d’exploitation pourrait pourtant avoir des conséquences à long terme puisqu’elle vise également à substituer leur travail par des outils, à l’image de la prolifération de mannequins virtuels dans le monde de la mode.

On a pu voir certains secteurs faire quelques avancées. L'association américaine des voix d’acteurs a par exemple plaidé pour imposer le recueillement du consentement des acteurs lors de l’utilisation de leur image ou de leur voix pour l’IA, avec des limites de durée d’exploitation et des revenus afférents. Les chercheuses de l’ONG Data & Society rappellent que “les asymétries majeures de pouvoir et d’information entre les industries et les travailleurs restent symptomatiques” et nécessitent de nouveaux types de droits et de protection du travail.

Dans les lieux de travail, l’IA apparaît souvent de manière anodine, avant d’être peu à peu intégrée à des processus de travail existants. Dans la pratique, l’automatisation remplace rarement les travailleurs. Elle automatise très partiellement certaines tâches spécifiques et surtout reconfigure la façon dont les humains travaillent aux côtés des machines : souvent, les résultats de l'IA nécessitent d'être retravaillés pour être exploités. Des rédacteurs sont d’ailleurs désormais embauchés pour réhumaniser des textes synthétiques générés par intelligence artificielle, mais en étant moins payés que s’ils les avaient écrits par eux-mêmes, sous prétexte qu’ils apportent moins de valeur.

Non seulement nous tirons de plus en plus profit du travail pour produire des automatisations, mais ces automatisations viennent en plus contraindre davantage l’activité de ce même travail.

Les chatbots ressemblent de plus en plus aux véhicules autonomes, avec leurs centres de commandes à distance où des humains peuvent reprendre le contrôle si nécessaire, et invisibilisent les effectifs pléthoriques qui leur apprennent à parler et corrigent leurs discours. La dévalorisation des personnes derrière l’IA occulte bien souvent l’étendue du travail humain nécessaire à son bon fonctionnement.

Trop souvent, l’utilisation de l’IA générative génère des simplifications problématiques des processus de travail. En 2023, par exemple, la National Eating Disorders Association américaine a licencié son personnel responsable de l’assistance en ligne pour le remplacer par un chatbot qu’elle a rapidement suspendu après un incident au cours duquel il aurait dit aux personnes demandant de l’aide … de perdre du poids.

De même, l’utilisation croissante d’outils de traduction automatiques plutôt que d’interprètes humains dans le système d’immigration américain traitant les demandes d’asiles a conduit à des refus du fait d’erreurs de traduction manifestes, comme des noms transformés en mois de l’année, ou des délais mal compris. Si la traduction automatique permet de réduire les coûts, elle est trop souvent utilisée dans des situations complexes aux enjeux élevés, dans lesquelles elle n’est pas pertinente.

Enfin, rappellent les chercheuses, l’IA générative vient souvent remplacer certains profils plus que d’autres, notamment les postes juniors ou débutants, au détriment de la formation et de l’apprentissage de compétences essentielles … Sans compter que ces postes sont aussi ceux où la représentation de femmes et de minorités est la plus forte.

Le recours à l’IA générative renforce également la surveillance et la “datafication” du lieu de travail, aggravant la pratique de prise de décisions automatisées déjà très peu transparentes aux yeux des travailleurs. Parmi ces décisions, on retrouve l’automatisation de l’attribution des tâches, de l’évaluation des employés, de la prise de mesures disciplinaires …

Non seulement nous tirons de plus en plus profit du travail pour produire des automatisations, mais ces automatisations viennent en plus contraindre davantage l’activité de ce même travail. Comme dit précédemment, , l’IA générative surveille les conseillers dans les centres d’appel pour produire des chatbots qui pourraient les remplacer, mais les réponses des employés sont également utilisées pour générer des scripts qui gèrent et régulent leurs interactions avec les clients, restreignant toujours plus leur autonomie dans des boucles de rétroaction sans fin.

En fait, présenter les chatbots et les déploiements d’IA générative comme des assistants plutôt que comme des contrôleurs occulte le renforcement de l’asymétrie de pouvoir à l'œuvre, estiment très justement Aiha Nguyen et Alexandra Mateescu. Ce discours permet de dissimuler l’opacité et le renforcement du contrôle que le déploiement de l’IA implique actuellement. En fait, soulignent-elles, “l’évaluation critique de l’intégration de l’IA générative dans les lieux de travail devrait commencer par se demander ce qu’un outil particulier permet aux employeurs de faire et quelles incitations motivent son adoption au-delà des promesses d’augmentation de la productivité”.

Dans nombre de secteurs, l’adoption de l’IA générative est bien souvent motivée par une perspective de réduction des coûts ou des délais de production. Elle se déploie activement dans les outils de planification de personnel, notamment dans le commerce au détail, la logistique ou la santé, où elle optimise des pratiques de sous-effectifs ou d’externalisation, entraînant une maximisation des profits tout en dégradant les conditions de travail. Le remplacement par les machines renforce l’idée selon laquelle les employés sont devenus des éléments interchangeables comme les autres.

L’IA générative est souvent adoptée pour accélérer la production et réduire les coûts. Elle le fait en tirant davantage profit de la valeur des travailleurs en collectant les données de leur labeur et en les transférant à des machines et à des employés moins coûteux chargés de surveiller ces machines.

À mesure que les travailleurs sont réduits à leurs données, nous devons réfléchir à comment étendre les droits de ces derniers, ainsi que les protections proposées aux données produites par leur travail.

👉 Lire l'article original sur Dans les Algorithmes.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !