Une analyse approfondie des bases de données de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) met en évidence des différences entre les émissions de CO₂ des modèles de voitures mesurées en laboratoire et dans des conditions réelles.

Comme le confirme l'Observatoire européen des carburants alternatifs à Voxeurop, la France est, avec l'Italie et la Roumanie, le seul des trois pays de l'Union européenne à avoir prévu des incitations pour les voitures à moteur à combustion interne au cours des cinq dernières années.

Certaines de ces aides publiques avaient été initialement introduites pour rendre le parc automobile de ces pays plus durables et moins polluants. Mais ces politiques présentent certaines lacunes, et auraient pu, potentiellement, mettre sur le marché des voitures dont les émissions de CO₂ sur route sont supérieures à celles relevées lors des tests en laboratoire.

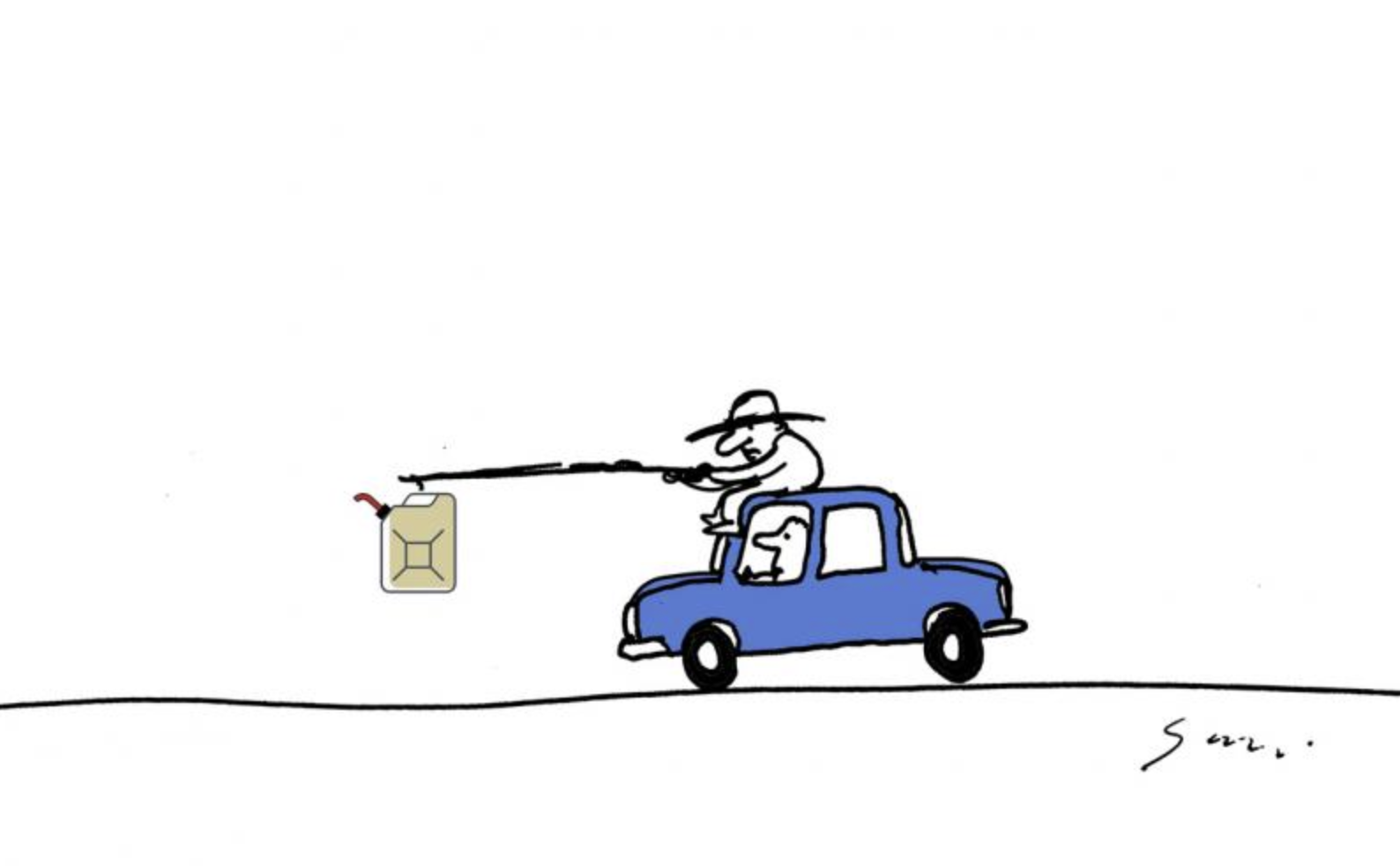

Mais comment cela aurait-il été possible ?

La prime à la conversion française

En France, plusieurs mesures ont encouragé le passage à des véhicules moins polluants. Le bonus écologique était une aide à l'achat d'un véhicule neuf, en particulier d'un véhicule électrique. Il visait à rendre l'achat de voitures à faibles émissions ou zéro émission plus abordable et a été supprimé en 2025. Introduite en 2015, la prime à la conversion adoptait quant à elle une approche différente : elle encourageait le remplacement d'un ancien véhicule par un modèle moins polluant, neuf ou d'occasion. En échange de la mise au rebut d'une vieille voiture, les personnes demandeuses pouvaient bénéficier d'une aide financière – destinée en particulier aux ménages à faibles revenus – pour acheter ou louer un véhicule considéré comme plus propre. Cette mesure incitative a été supprimée en 2024.

Selon un rapport publié par le ministère français de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 110 000 primes à la conversion ont été accordées en 2021, pour un coût budgétaire de 276 millions d'euros. Le rapport se félicite d'un “bilan économique et environnemental positif en 2021, estimé à +47 millions d'euros” – en tenant compte de la réduction des coûts d'entretien, du coût du carburant, de la réduction des particules fines et du CO₂ émis, etc. – et précise que “les effets bénéfiques [...] sont plus importants lorsque les bénéficiaires sont des ménages modestes [...] ou des ‘gros rouleurs’”. 53 % des véhicules achetés grâce à la prime à la conversion en 2021 étaient des véhicules à moteur à combustion interne et 37 % étaient des véhicules électriques.

En 2021, le taux d'émission unitaire maximal pour les nouveaux véhicules à moteur à combustion interne éligibles était de 132 g de CO₂/km. Ce taux a été abaissé à 127 g de CO₂/km en 2022, puis à 122 g de CO₂/km en 2023, contribuant ainsi à une réduction globale du nombre de véhicules à moteur à combustion interne éligibles.

L'année 2022 a marqué le cap du million de voitures remplacées grâce à la prime à la conversion depuis la mise en place du dispositif en 2015, selon un rapport publié l'année suivante. 90 000 subventions ont été accordées à des véhicules particuliers, pour un coût de 233 millions d'euros. Parmi les véhicules achetés, 59 % étaient des véhicules électriques, 35 % des véhicules à moteur à combustion interne et 5 % des véhicules hybrides rechargeables.

En 2023, environ 72 000 primes ont été attribuées pour l'acquisition de voitures particulières, pour un coût budgétaire de 224 millions d'euros.

66 % de ces véhicules étaient électriques, 32 % à essence et 2 % hybrides rechargeables. Le rapport officiel pour 2023 souligne des gains socio-économiques estimés à 95 millions d'euros, incluant la réduction de la pollution atmosphérique par les particules fines, les économies de carburant et d'entretien, ainsi que la diminution des émissions de carbone.

Sur basant des données partielles recueillies par l'Agence européenne pour l'environnement, Voxeurop est en mesure de démontrer que les émissions sur route de certains des véhicules les plus vendus pour les années 2021, 2022 et 2023 avaient tendance à dépasser celles enregistrées en laboratoire. Notre analyse montre que certains de ces modèles étaient éligibles à la prime à la conversion alors que leurs émissions réelles dépassaient la limite maximale d'émissions de CO₂.

Prenons l'exemple de la Renault Clio V qui, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA), était le véhicule le plus populaire sur le marché français en 2023 (97 471 unités vendues, soit 5,5 % des ventes). Nous avons constaté qu'en 2023, certains modèles avaient des émissions réelles supérieures de 20 à 30 % aux émissions en laboratoire. Le modèle essence 999 cm3, 49 kW a des émissions moyennes en laboratoire de 120,25 g de CO₂/km, calculées à partir des données de l'AEE. Ils étaient donc éligibles à la prime à la conversion, car leurs émissions étaient inférieures aux 122 g de CO₂/km en vigueur cette année-là. Cependant, selon nos calculs, les émissions réelles sur route de ce même modèle seraient plus proches de 144,31 g de CO₂/km, soit 20,01 % de plus. Certains modèles des Peugeot 208, Peugeot 2008, Dacia Sandero et Citroën C3 – quatre des cinq modèles les plus vendus en France en 2023 – auraient pu bénéficier de la prime malgré le dépassement des limites d'émissions de carbone. La même situation s'est produite en 2021 et 2022.

Selon le gouvernement français, la prime à la conversion a permis de réduire les émissions de particules fines hautement nocives pour l’environnement et la santé, grâce à la mise au rebut des anciens véhicules diesel. Elle aurait également contribué à une réduction des émissions de carbone de 160 000 tonnes en 2021 et de 120 000 tonnes en 2022. Les bénéficiaires ont également vu leurs frais d'entretien automobile diminuer.

Nous n'avons pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le bilan positif de la prime à la conversion, car seul le gouvernement dispose des données sur les émissions des véhicules mis au rebut par rapport à celles des nouveaux véhicules mis en circulation, et il n'a pas répondu à nos demandes de partage de ces données.

Même si nous ne pouvons affirmer avec certitude que la prime à la conversion – qui visait à financer des voitures plus propres et à moderniser le parc automobile français – a finalement favorisé des véhicules plus polluants que prévu, l'écart important entre les émissions en laboratoire et celles en conditions réelles met en lumière une faille dans la législation française.

Contacté par Voxeurop, le ministère de la Transition écologique a évoqué la nécessité de “rationaliser le nombre de dispositifs et de recentrer les aides budgétaires à l'écologisation des véhicules sur la prime écologique [...] et sur la prime à la conversion” dans un “contexte budgétaire tendu”. En juillet 2025, la prime écologique a été remplacée par le “coup de pouce pour l'achat d'une voiture électrique”, une aide financière accordée par les fournisseurs d'énergie eux-mêmes.

Selon Lucien Mathieu, expert pour l’organisation Transport & Environment, les subventions accordées aux particuliers ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans toute l'Europe, l'achat de véhicules électriques et à moteur à combustion interne est influencé par de nombreux paramètres fiscaux : taxes d'acquisition et d'immatriculation, TVA, subventions pour les voitures de fonction, etc.

Un lobby bien établi à Bruxelles

En mai 2025, le Parlement européen a voté en procédure d'urgence la modification du règlement sur les normes en matière d'émissions de CO₂ fixées en 2019. La proposition initiale de la Commission européenne a été soutenue par le Parti populaire européen (PPE, droite) et les Conservateurs et réformistes européens (CRE, droite à extrême droite), dont font partie respectivement les partis Les Républicains et Identité-Libertés. Le texte a été approuvé par 458 voix pour, 101 contre et 14 abstentions, seuls les groupes des Verts (Verts/ALE) et Gauche (GUE/NGL) s'étant opposés à l'amendement.

Initialement, les constructeurs automobiles devaient réduire les émissions de CO₂ des voitures et utilitaires neufs de 15 % d'ici 2025 par rapport à la valeur de référence de 2021, afin de maintenir les émissions du parc automobile de l'Union européenne à 93,6 g/km de CO₂ pour la période 2025-2029. L'amendement a fixé les objectifs d'émission sur une moyenne triennale (2025-2027) plutôt que sur une moyenne annuelle (en 2025). Il permet, au passage, à l'industrie automobile d'éviter d'éventuelles amendes à court terme pour les émissions des voitures neuves dépassant les limites de CO₂.

Cet amendement, initialement proposé par la Commission européenne le 3 mars 2025 et approuvé par les Etats membres avec l'abstention de la Belgique et de la Suède, a été interprété comme un geste d'ouverture envers l'industrie automobile européenne, qui affirmait que le retard accusé par les ventes de véhicules électriques mettait en péril l'objectif de 2025.

Le gouvernement suédois a critiqué cet amendement, estimant qu'il pénaliserait les efforts déployés par les entreprises suédoises pour se conformer aux règles précédentes.

L'amendement a également été critiqué par l'International Council for Clean Transportation (ICCT) : “Avec cette moyenne [triennale] qui retarde de fait les objectifs d'émissions de CO₂ pour 2025, moins de véhicules électriques seront immatriculés que ce ne serait le cas autrement”. Au contraire, affirme le groupe de réflexion axé sur la durabilité des transports, davantage de véhicules à moteur à combustion interne avec des émissions comparativement élevées seront immatriculés. Ces nouveaux véhicules parcourent en moyenne environ 250 000 kilomètres avant d'être retirés de la circulation à la fin de leur cycle de vie.

“Etant donné que les émissions de CO₂ en conditions réelles de conduite sont en moyenne supérieures de 19 % aux valeurs officielles”, les experts de l'ICCT avertissent que “chaque gramme supplémentaire dans les émissions de CO₂ homologuées entraîne, en moyenne, des émissions de CO₂ supplémentaires sur la route d'environ 3,2 millions de tonnes”.

La proposition de la Commission (et le vote ultérieur au Parlement) font suite à une période intense de lobbying de la part de différents acteurs du secteur automobile.

L'industrie automobile est représentée à Bruxelles par les principaux constructeurs (Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault et Stellantis) individuellement, mais aussi par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). Avec un budget de plus de 14 millions d'euros pour 2025, l'industrie automobile occupe la dixième place parmi les plus gros investisseurs dans les activités de lobbying.

Dans le classement des dépenses d'influence dans l'UE établi par Corporate Europe Observatory (CEO) et Lobbycontrol, l'ACEA disposait à elle seule d'un budget de plus de cinq millions d'euros en 2025 pour promouvoir les intérêts du secteur automobile. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les données utilisées pour établir ce classement sont partielles et certaines organisations n'ont pas déclaré leur budget pour l'année en cours.

Avec un budget de plus de 14 millions d’euros pour 2025, l’industrie automobile occupe la dixième place parmi les plus gros investisseurs dans les activités de lobbying

Cet investissement dans les activités de lobbying se reflète dans les contacts réguliers entre l'industrie et les institutions européennes. Entre septembre 2024 et juin 2025, les six acteurs du secteur automobile identifiés par le CEO et LobbyControl (ACEA, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Michelin et FIGIEFA) ont rencontré à plus de 90 reprises des fonctionnaires européens, parfois à l’occasion de réunions communes. À titre de comparaison, T&E n'a rencontré des fonctionnaires de l'UE qu'à 27 reprises au cours de la même période. Ces données n'incluent pas d'autres acteurs et constructeurs importants opérant au niveau national ou européen.

Dans un document daté du 18 septembre 2024 que nous avons obtenu, l'ACEA avait déjà averti Ursula von der Leyen de la “tendance à la stagnation de la part de marché des voitures électriques à batterie dans l'UE” et avait invité la présidente de la Commission à prendre “des mesures urgentes avant que les nouveaux objectifs [d'émissions] de CO₂ pour les voitures et les camionnettes n'entrent en vigueur en 2025”. L'ACEA s'était également dite préoccupée par “la perspective décourageante d'amendes de plusieurs milliards”.

Par ailleurs, d'importants constructeurs automobiles tels que BMW et Stellantis s'étaient initialement opposés à ce report. Dans une lettre envoyée par Stellantis à Ursula von der Leyen le 10 octobre 2024, le groupe Stellantis a réitéré son opposition à une éventuelle modification des objectifs en matière d’émissions pour 2025, car, pouvait-on y lire, “cela fausserait gravement les conditions de concurrence, en favorisant certains constructeurs automobiles au détriment [...] de ceux qui ont fait les investissements et les ajustements nécessaires à leur modèle économique pour se préparer à la conformité. [...] Deuxièmement, parce que tout changement précipité compromettrait la stabilité et la prévisibilité du cadre réglementaire, qui est tellement nécessaire en cette période de transformation industrielle”.

Le groupe a toutefois annoncé un revirement de sa position le 4 mars 2025, seulement un jour après la proposition d’amendement de la Commission européenne. Au moment de la publication, Stellantis n'avait fait aucun commentaire sur son changement de stratégie.

Il s’avère que l’amendement était déjà discuté bien avant sa présentation au public en mars. Dans un briefing envoyé le 15 janvier 2025 à Kurt Vandenberghe, chef de la direction générale de l'action pour le climat de la Commission européenne, l'ACEA prenait acte du fait que “la dynamique politique [était] favorable à un mécanisme de conformité basé sur une moyenne pluriannuelle” et affirmait qu'elle le soutiendrait.

Dans un document adressé au commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, le 5 février 2025, l'ACEA a également donné des garanties quant aux conséquences d'un système de moyenne pluriannuelle, estimant qu'“il n'y [aurait] pas d'impact négatif sur l'environnement, puisque tout 'manquement' [devrait] être compensé”. Selon l’organisation, un tel système “[offrait] la possibilité de réagir aux fluctuations à court terme du marché, permettant aux constructeurs automobiles d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO₂ de manière constante, plutôt que par des mesures brusques dictées par la conformité”, peut-on lire dans le texte.

À la suite de la deuxième réunion du Dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie automobile européenne – au cours de laquelle les principales parties prenantes ont rencontré des représentants de l'UE, dont von der Leyen – et de la proposition de la Commission, l'ACEA a écrit à nouveau à Hoekstra pour lui exprimer sa gratitude pour le geste accompli en faveur de l'industrie automobile, ajoutant toutefois que les constructeurs automobiles ne pourraient “réaliser la transition seuls” sans “des mesures ambitieuses pour renforcer les infrastructures, des incitations à la demande et des mesures visant à réduire les coûts de production”. Malgré nos demandes répétées, l'ACEA a refusé de répondre à nos questions.

Les arguments de l'ACEA ne convainquent pas l’organisation Transport & Environment : “Les constructeurs automobiles ont fait des déclarations exagérées sur la 'crise du secteur' et les amendes potentielles, accusant tout le monde de ne pas en faire assez. D'un côté, les constructeurs demandent à l'UE de supprimer les objectifs d'émissions de CO₂ des voitures afin de pouvoir polluer davantage. D'autre part, ils disent aux investisseurs qu'ils auraient été en mesure de respecter les objectifs”, expliquait Julia Poliscanova, directrice principale de la division Véhicules, électrification et chaînes d'approvisionnement en batteries chez T&E dans un communiqué publié en février. Cette dernière a également qualifié d'“exagéré” le montant des éventuelles sanctions rendu public par le secteur automobile (16 millions d'euros) pour justifier une révision des obligations de conformité.

Lucien Mathieu, de T&E, explique que la stagnation des ventes de véhicules électriques en 2024 est moins due à un manque d'intérêt ou d'infrastructures qu'à la logique “stop and go” du marché européen : les constructeurs attendent souvent la dernière échéance prévue par les normes européennes pour augmenter les ventes de véhicules électriques et atteindre les objectifs environnementaux, un phénomène déjà constaté par le passé par l’organisation. Toutefois, comme l'a récemment fait remarquer l'ICCT, “la transition de l'Europe vers les véhicules électriques est en marche et s'accélère. Les constructeurs ne sont qu'à neuf grammes de leur prochain objectif pour 2027. La stratégie privilégiée pour l'atteindre dans les délais est de vendre davantage de voitures électriques à batterie, ce qui n'est pas surprenant : le coût des batteries diminue rapidement, les infrastructures de recharge se développent et les voitures électriques à batterie deviennent plus propres plus rapidement que prévu”.

Les données les plus récentes recueillies par l'ICCT montrent une situation contrastée. Si, d'une part, l'Europe a connu une baisse des immatriculations de véhicules électriques, passant de 18 % en juin à 17 % en juillet 2025, d'autre part, elle a enregistré une augmentation totale moyenne de 4 % (de 13 % à 17 %) par rapport à 2024. Cependant, bien que les constructeurs aient réussi à protéger leurs intérêts grâce à l'amendement du règlement européen sur les objectifs d'émissions de CO₂, seul BMW (avec des émissions moyennes inférieures de 1 % à la limite) serait actuellement conforme aux nouveaux objectifs pour la période 2025-2027. Tous les autres constructeurs ou leurs groupes respectifs dépasseraient à ce jour les limites en matière d’émissions de CO₂ des véhicules neufs : Volkswagen de 14 %, Stellantis de 7 %, Renault de 6 % et Mercedes-Benz de 4 %.

Initialement sceptiques quant à la modification des limites d'émissions de CO₂, les colégislateurs européens ont finalement cédé à la pression des organisations professionnelles et des entreprises. La bataille vient d'être remportée, mais le secteur automobile et ses alliés se préparent déjà à la prochaine : l'objectif semble être de supprimer la réduction de 100 % des émissions de carbone d'ici 2035, ce que le Parti populaire européen a déjà annoncé soutenir.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Nous avons utilisé les données officielles de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) fournies par les Etats membres de l'UE. Afin de comparer les écarts moyens d'émissions de CO2 au niveau des modèles de voitures, nous avons pris en compte les voitures présentant les mêmes caractéristiques : constructeur automobile, modèle (nom commercial), type/mode d'alimentation, puissance du moteur, cylindrée, émissions de CO2 en g/km (WLTP), année d'immatriculation. L'International Council on Clean Transportation (ICCT) a apporté son soutien pour le nettoyage et l'agrégation des données.

🤝 Cette enquête a été réalisée avec le soutien de Journalismfund Europe et IJ4EU. L'Institut international de la presse (IPI), le Centre européen du journalisme (EJC) et tout autre partenaire du fonds IJ4EU ne sont pas responsables du contenu publié et de l'utilisation qui en est faite.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !