“Jevhen Matveev, maire de la ville de Dniprorudne, dans la région de Zaporijjia, a été capturé au début de l'invasion parce qu'il a refusé de coopérer avec les militaires russes, puis torturé et finalement tué en captivité” raconte Nataliia Iachtchouk. “Au moins, son corps est revenu”.

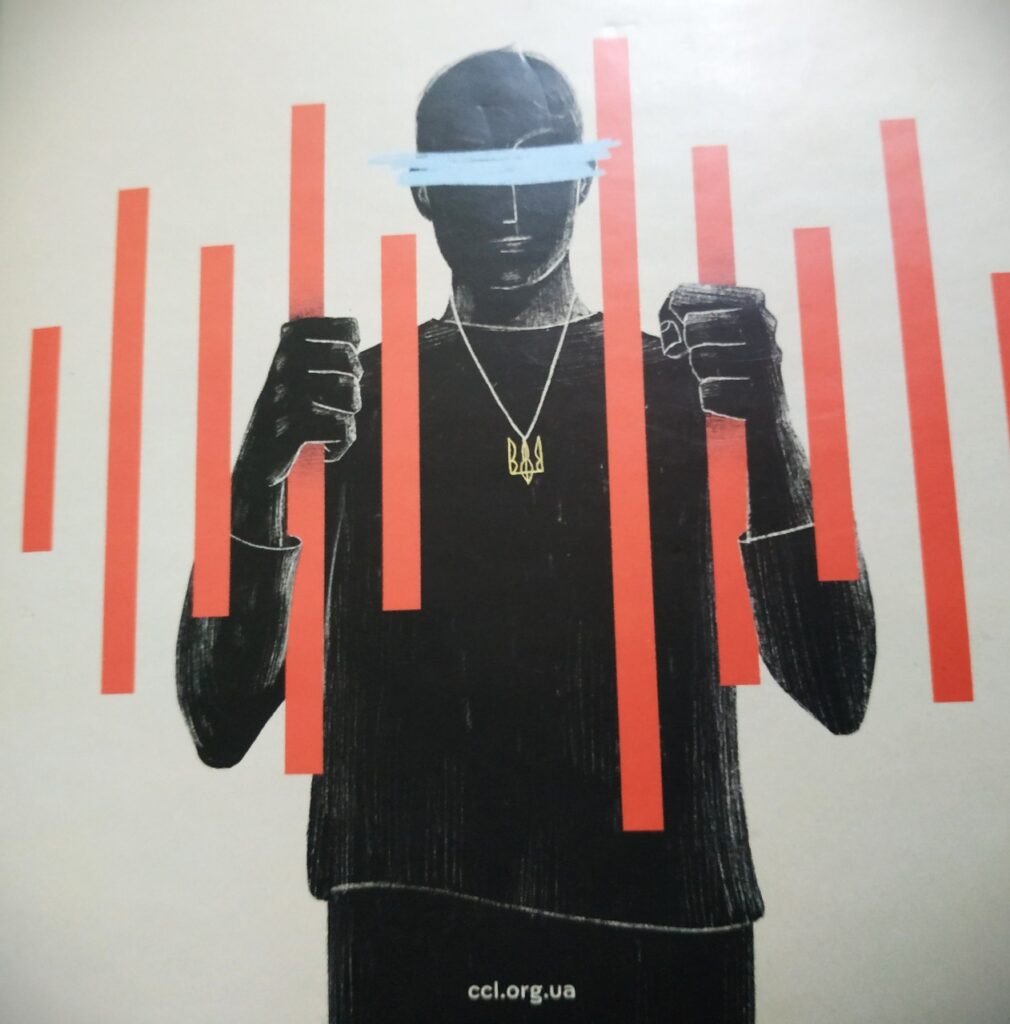

Iachtchouk est responsable principale des conséquences de la guerre (Senior War Consequences Officer) au Centre pour les libertés civiles – une ONG ukrainienne de défense des droits humains, lauréate du prix Nobel de la paix 2022. Elle énumère une série de noms et d'informations sur des personnes, civiles et militaires, qui se sont retrouvées prisonnières en Russie et dans les territoires occupés, y compris en Crimée.

“Il y a également des familles entières”, ajoute Nataliia en montrant d'autres photos tirées d'une brochure intitulée Prisoner's Voice (“La voix des prisonniers”) publiée en 2023. “Une personne handicapée à vie qui a été kidnappée, un étudiant, un ouvrier, un informaticien qui a fui l'occupation en Crimée, un homme qui a tenté de sauver sa femme, morte ensuite dans ses bras. Des histoires de toutes sortes. Andrij, Mykola, Serhij...”

“Des femmes aussi ?”, demandé-je timidement. “Des femmes aussi. Iryna Horobtsova, bénévole à Kherson : ils l'ont emmenée sous les yeux de ses parents, l'ont maintenue en isolement, sans papiers, sans informations pendant plus d'un an. Puis ils ont monté un ‘dossier fictif’ contre elle. Et ils l'ont condamnée, selon ‘leur’ loi, comme espionne”.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires qui sont parvenues entre les mains de Nataliia et des travailleurs humanitaires qui, comme elle, s'occupent des droits humains dans l'une des associations les plus actives d'Ukraine. La plupart des cas d'emprisonnement, explique Iachtchouk, se produisent dans les territoires occupés, où l'on estime à environ 16 000 le nombre de personnes détenues illégalement.

Mais ces chiffres sont approximatifs, tout comme ceux concernant les mineurs enlevés et déportés. Les nouveaux cas font état de familles brisées, de civils interrogés, détenus, torturés, puis parfois libérés ; d'autres sont transférés on ne sait où et, après un ou deux ans de détention, condamnés pour des affaires montées de toutes pièces.

Outre les militaires, il y a des prisonniers civils, des citoyens qui vivent (ou vivaient) dans les régions contrôlées par le gouvernement de Kiev, plus ou moins éloignées de la ligne de front : Soumy, Tchernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporijjia. Mais aussi dans la région de la capitale. “Rien que dans l'oblast de Kiev, en un mois et demi d'occupation, environ 500 personnes ont été enlevées”, ajoute Nataliia qui, avec ses collègues et des bénévoles, poursuit son travail de recherche. Recherche de prisonniers, mais aussi de justice.

“C'est la guerre la plus documentée de l'histoire de l'humanité. Dans notre base de données, réalisée en collaboration avec nos partenaires, nous avons plus de 88 000 cas de crimes de guerre. Ce ne sont pas seulement des chiffres. Derrière chacun d'eux se cache un destin humain spécifique”, expliquait Oleksandra Matviïtchouk, directrice du Centre pour les libertés civiles, dans une interview.

Prisonniers civils versus militaires

Dans le contexte actuel de la guerre menée par la Russie en Ukraine, les civils et les militaires sont détenus dans les mêmes conditions, souvent ensemble, sans aucune distinction ; il est toutefois important de comprendre qu'ils n'appartiennent pas exactement à la même catégorie de prisonniers politiques, qui repose essentiellement sur le statut juridique et institutionnel de la personne au moment de sa détention, ainsi que sur le contexte dans lequel la privation de liberté a lieu (dans le cas des civils, il peut s'agir de journalistes, d'activistes ou de manifestants ; pour les militaires, il peut s'agir de soldats, de personnes appartenant aux forces armées, aux forces de sécurité ou aux forces paramilitaires).

Une différence que les geôliers russes eux-mêmes ont tendance à confondre. Mais, dans leur cas, la confusion est voulue.

“Il s'agit clairement de personnes qui ont été capturées, directement ou indirectement, dans des situations plus ou moins complexes”, explique Iachtchouk. “La situation la plus difficile concerne les personnes qui sont arrêtées dans les zones occupées, puis détenues pendant de longues périodes sans motif clair, souvent sur la base d’accusations graves et injustifiées. Cela vaut également pour certains prisonniers militaires, qui subissent des conditions particulièrement difficiles. Cependant, par commodité mentale ou par simplification, on ne parle que de ‘prisonniers de guerre’ lorsqu'on fait référence à tous ceux qui ont été capturés. Mais ce terme ne s'applique en réalité qu'aux militaires. Les civils ne peuvent être considérés comme des prisonniers de guerre, car ils ne sont pas des combattants. Ces civils sont victimes d'enlèvements, de détentions arbitraires, de persécutions judiciaires infondées et d'autres abus”.

En réalité, il existe de multiples statuts juridiques et situations qui les concernent. “Il est peut-être plus facile pour les gens de comprendre le concept de ‘prisonnier’ comme un héros, comme une personne qui a combattu et qui a été capturée. Mais derrière ce terme se cachent souvent des personnes ordinaires, des civils, qui souffrent en silence et qui n'ont pas de véritable représentation”, détaille Iachtchouk.

La connaissance de la situation des civils est généralement très limitée. Bien que certaines organisations de défense des droits humains s'occupent d'eux, l'ampleur du problème reste peu visible. En Ukraine, l'Union des familles des victimes du Kremlin tente de faire la lumière sur ces situations, aux côtés d'organisations telles que le Groupe de défense des droits humains de Kharkiv (KHPG).

“Il y a deux raisons, liées entre elles, pour lesquelles les civils ne sont pas libérés. Premièrement, parce que cela reviendrait à admettre un crime. Deuxièmement, il existe une réticence à montrer une fois de plus ses crimes”, explique Maksym Kolesnikov, ancien prisonnier de guerre qui sert dans les forces armées ukrainiennes depuis 2015.

Originaire de Donetsk, dans l’est du pays, Kolesnikov a été capturé le 20 mars 2022 pendant la bataille de Kiev. Après dix mois de captivité, il a été libéré dans le cadre d'un échange en février 2023. Selon son témoignage, il y avait plus de 500 détenus, civils et militaires.

“Au début, ils nous ont emmenés en Biélorussie, dans un camp de filtrage, pendant environ deux jours. De là, nous avons été transférés dans la ville de Novozybkov, dans la région russe de Briansk, dans un centre de détention provisoire. Les Russes font passer les civils ukrainiens pour du personnel militaire : l'armée russe leur fait simplement porter l'uniforme des forces armées ukrainiennes”, explique Kolesnikov, rappelant que, selon les règles de la guerre, les civils ne devraient pas être capturés car ils ne sont pas des militaires, ce qui constitue une violation des conventions internationales.

Ceux qui reviennent de captivité en Russie

Traumatismes physiques et psychologiques, difficultés à revenir à une vie “normale” (si l'on peut qualifier ainsi celle d'un pays en guerre) et absence de soutien systématique de la part de l'Etat. Tels sont les défis et les obstacles auxquels sont confrontés ceux qui ont subi les prisons russes, l'enfermement dans des caves ou des sous-sols sombres et, souvent, des violences et des tortures. Qu'attend une personne après sa libération et de quoi a-t-elle besoin, physiquement, émotionnellement, juridiquement ? Quel rôle peuvent jouer la société, les communautés et les bénévoles ?

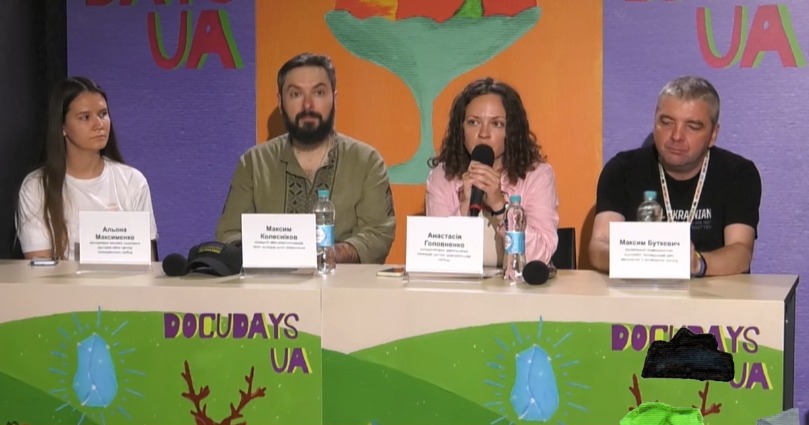

Toutes ces questions ont été abordées par Maksym Boutkevytch, défenseur des droits humains ukrainien, journaliste, militant de la société civile, libéré de captivité russe en octobre 2024, et par Maksym Kolesnikov, ancien prisonnier de guerre, lors d'une des rencontres sur les droits humains organisées dans le cadre du festival du film documentaire Docudays, en juin dernier à Kiev.

“Le soutien médical et psychologique conjoint est essentiel”, affirme Boutkevytch, après avoir déclaré que la réinsertion initiale, à laquelle il a été soumis pendant quatre semaines dans un centre de réadaptation pour le personnel militaire, a été très importante pour lui. Cofondateur du Centre pour les droits humains Zmina et de Hromadske Radio, Butkevyč s'est enrôlé comme volontaire dans les forces armées ukrainiennes au début du mois de mars 2022 ; en juillet de la même année, il a été capturé par l'armée russe et condamné à 13 ans de prison sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces. Il a été libéré lors d'un échange de prisonniers de guerre en octobre 2024.

“Les civils ne peuvent être considérés comme des prisonniers de guerre, car ils ne sont pas des combattants. Ces civils sont victimes d'enlèvements, de détentions arbitraires, de persécutions judiciaires infondées et d'autres abus” – Nataliia Iachtchouk

Selon Boutkevytch et Kolesnikov, la partie la plus difficile de la réadaptation est l'aide psychologique, d'autant plus que beaucoup de gens pensent qu'ils n'en ont pas besoin. En outre, certains ont également besoin d'une aide sociale et juridique, surtout s'ils viennent de territoires occupés et ont effectivement tout perdu. “Ma réadaptation a duré environ trois semaines : identification des problèmes, visite médicale, examens, tests psychologiques”, raconte Kolesnikov, qui avait perdu 32 kilos à son retour de captivité.

En matière de réadaptation et de réintégration, s'il existe un protocole bien défini pour les militaires, ce n'est pas le cas pour les civils. “Mais il faut le créer !”, souligne Iachtchouk. “Les procureurs et les enquêteurs doivent enregistrer les crimes commis et agir conformément à la Convention d'Istanbul. Tout cela doit être fait par des spécialistes, des experts. Et nous en avons. Mais nous sommes bien conscients que, compte tenu des nombres actuels et de ceux que l’on aura lorsque ces personnes reviendront, nous n'en aurons pas assez. Le système doit être renforcé”.

Il existe des organisations non gouvernementales, des fondations et des organisations religieuses qui apportent leur aide. La modification de la législation afin que les civils remis en liberté soient protégés et ne puissent pas être mobilisés est déjà un résultat non négligeable.

“Cependant, ici aussi, un problème profond et structurel se pose. Nous parlons de personnes qui viennent principalement des zones occupées. Leurs histoires sont très différentes : certaines ont réussi à s'échapper, d'autres ont racheté la liberté d’un membre de leur famille avec leurs propres moyens, d'autres encore ont été libérées de manière moins formelle. Mais il y a un élément commun : elles subissent toutes sortes de violences jusqu'à ce qu'elles soient brisées psychologiquement. Et lorsqu'elles sont complètement ‘détruites’, si les geôliers ont besoin d'obtenir quelque chose – une entreprise, un logement, un véhicule, n'importe quel bien – ils trouvent le moyen de leur faire signer des documents ou de leur faire céder tout ce qu'elles ont en échange de la promesse de la liberté. Cette personne, désormais privée de tout, prend souvent la décision difficile de retourner dans les territoires contrôlés par l'Ukraine”, explique Iachtchouk.

Et c'est là que commence un nouveau calvaire : “Elle ne parvient pas à prouver qu'elle a été prisonnière, torturée, détenue illégalement. Elle n'a aucune preuve, aucun enregistrement officiel, rien qui atteste de son expérience, car son nom n'apparaît même pas sur les ‘listes noires’. Et ceux qui auraient pu en témoigner sont restés dans les zones occupées”.Un cercle vicieux se crée alors, ajoute Iachtchouk : “L'Etat ne dispose pas encore d'une procédure claire et efficace pour reconnaître ces victimes invisibles. C'est une lacune que nous devons combler. Car tant qu'il n'y aura pas de système qui reconnaisse et protège également ces personnes, la justice restera incomplète et le retour à la liberté ne sera que partiel”.

Sans compter que ces personnes n'ont très souvent nulle part où aller, car leur territoire est occupé et y retourner (si elles ont encore un toit au-dessus de leur tête) signifierait mettre leur vie en danger.

La position européenne

Alona Maksymenko, collègue de Nataliia Iachtchouk, a contribué à mettre en lumière les solutions nécessaires à une bonne réintégration des personnes qui reviennent de captivité. Tout d'abord, l'accès immédiat aux soins et à l'aide : la mise en place et le suivi de programmes comprenant une assistance médicale, psychologique, l'obtention de documents et un soutien financier, avec une attention particulière aux familles, sont des points cruciaux.

Tout cela doit toutefois se faire de manière transparente et dans le cadre de lois et de procédures claires. Certaines lignes directrices ont été énoncées dans la loi sur le plan de réintégration, approuvée le 15 mars 2024, qui devrait garantir un système stable pour soutenir la libération et les droits des prisonniers libérés.

Les autorités gouvernementales et les institutions (ministères, commissions, organisations gouvernementales) devraient en effet travailler en parfaite harmonie avec la société civile, chacun comblant ses propres lacunes pour fournir une assistance économique, juridique et sociale.

Une étape supplémentaire doit être franchie en recherchant également le soutien international. Depuis l'annexion illégale de la Crimée en 2014, l'Union européenne impose des sanctions économiques et juridiques afin de faire pression sur la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine (à ce jour, 18 séries de sanctions ont été adoptées, la dernière en juillet 2025).

Il s'agit sans aucun doute d'instruments clés visant à mettre à genoux l'économie russe et à souligner le caractère criminel de l'agression. À cet égard, la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, annoncée en 2023 et soutenue politiquement et financièrement par Bruxelles, vise à combler un vide laissé par la Cour pénale internationale, qui ne peut poursuivre Moscou pour le crime d'agression en raison de limites juridictionnelles (la Russie n'est pas partie au Statut de Rome). Ce tribunal devrait voir le jour d'ici la fin 2025 et aura pour mission de juger l'élite politique et militaire russe jugée responsable de la guerre, renforçant ainsi le principe de zéro irresponsabilité, même pour les dirigeants d'Etats puissants.

Selon Oleksandra Matviïtchouk, une institution de ce type est nécessaire, et il s'agit d'une décision politique au sens large : “Si nous voulons prévenir les guerres à l'avenir, nous devons punir les Etats et les dirigeants qui les déclenchent aujourd'hui. Il n'y a eu qu'un seul précédent de ce type, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. [...] Notez cependant que Nuremberg est un tribunal des vainqueurs : il a jugé les criminels de guerre nazis après la chute du régime. Et aussi triste que cela puisse être, une norme tacite a été établie selon laquelle la justice est un privilège des vainqueurs. Mais la justice n'est pas un privilège. La justice est un droit humain fondamental”.

Bien qu'il n'ait pas d'incidence directe sur le sort des prisonniers ukrainiens détenus aujourd'hui en Russie, cet instrument juridique constitue une première étape essentielle dans la construction d'un futur cadre de justice et de responsabilité internationale.

Si Bruxelles s'oppose à Moscou de cette manière, les résultats obtenus à ce jour par les sanctions contre la Russie sont limités en raison d'arrangements liés à l'évasion fiscale systémique, à la diversification des accords russes avec des partenaires non alignés et aux autres difficultés d'application.

Il est également vrai que l'impact réel des initiatives européennes en faveur de Kiev, notamment en ce qui concerne la question des prisonniers politiques rapatriés – un sujet dont on parle peu en dehors de l'Ukraine – reste limité. À l'heure actuelle, il n'existe en effet aucun programme centralisé et structuré garantissant un accès direct à un soutien psychologique ou socio-économique pour ceux qui reviennent de captivité. En l'absence de pareil instrument, l'accès à ces mesures reste largement géré par des acteurs nationaux ukrainiens, des ONG et des agences humanitaires, plutôt que par des programmes directs de l'UE.

Prisonniers dans l’oubli

La situation des prisonniers politiques ukrainiens, tant civils que militaires, demeure dramatique. Des dizaines de milliers de citoyens sont détenus en Russie et dans les zones occupées, souvent sans aucune reconnaissance juridique. Ils sont accusés à tort de crimes tels que le terrorisme ou l'espionnage et soumis à des tortures systématiques dans des centres de détention inhumains comme celui de Taganrog. La mort tragique de la journaliste ukrainienne Viktoriia Rochtchyna, survenue dans une prison russe, témoigne de la brutalité du système répressif de Moscou.

Il est pour le moins indispensable de dénoncer ces crimes de guerre, d'obtenir la libération de tous les prisonniers politiques et de leur fournir, ainsi qu'à leurs familles, une aide concrète. Cela peut se faire en maintenant l'attention nationale et internationale sur leur situation et en poussant l'Union européenne à mettre en place des programmes de soutien concrets, ciblés et coordonnés. En effet, malgré les déclarations de soutien politique et les fonds alloués à l'Ukraine, le rôle de l'Union dans la question des prisonniers politiques ukrainiens reste encore marginal et peu structuré.

Bruxelles devrait envisager de promouvoir à l'unanimité et plus activement la création d'un mécanisme international de surveillance des conditions de détention, de soutenir par des fonds dédiés les programmes de réintégration et de réhabilitation des prisonniers de retour, et de faire pression pour l'introduction et la mise en œuvre de sanctions ciblées contre les fonctionnaires russes impliqués dans des détentions arbitraires.

En outre, une initiative diplomatique coordonnée au niveau de l'UE pourrait contribuer à renforcer la pression multilatérale sur la Russie afin de garantir le respect des droits humains. Des pays tels que la Pologne et les Pays-Bas, qui sont parmi les principaux promoteurs des résolutions européennes sur la reconnaissance de la responsabilité de la Russie dans les crimes de guerre, illustrent comment un engagement constant, tant au niveau national qu'européen, peut contribuer à développer des instruments d'aide indispensables.

Il serait donc souhaitable que l'agenda des actions politiques européennes actuelles concernant les prisonniers soit plus concret et tangible, et non purement symbolique.

🤝 Cet article a été produit dans le cadre du projet PULSE, une initiative européenne soutenant les coopérations journalistiques transfrontalières, avec la collaboration de Francesca Barca (Voxeurop) et Maryna Svitlychna (OBCTranseuropa). L'interview d'Oleksandra Matviïtchouk a été réalisée le 16 juillet lors de la Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine 2025 à Rome par Maryna Svitlychna.

Donnez votre avis sur le journalisme européen

Rejoignez les lecteurs et lectrices de toute l'Europe qui nous aident à améliorer notre couverture transfrontalières des affaires européennes.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !