„Ohne sie hätte die Verteidigung des Landes und der Gesellschaft große Verluste erlitten“, sagt die Soziologin Olha Bezrukova gegenüber Le Monde in einem Artikel von Faustine Vincent , der die massive Mobilisierung der ukrainischen Zivilgesellschaft im Widerstand und zur Unterstützung der Bevölkerung schildert.

Was in dem Artikel als „freiwilliges Engagement“ bezeichnet wird, ist in der Ukraine inzwischen ein Massenphänomen: Eine Umfrage, die im August 2024 von der Ilko-Kucheriv-Stiftung durchgeführt wurde, berichtet, dass „die absolute Mehrheit der Ukrainer*innen (71 %) seit Beginn der umfassenden Invasion freiwillige Hilfe für die Armee, für vorübergehend Vertriebene oder für Menschen, die unter den Folgen des Krieges leiden, geleistet hat. [...] Dagegen haben 17 % nicht geholfen und haben auch nicht vor, dies zu tun.“

Diese Formen des Aktivismus gab es bereits im Jahr 2014 (mit dem Ausbruch des Krieges im Donbass), aber nach 2022 haben sie exponentiell zugenommen: „Es ist eine mächtige und systematische Kraft geworden,“ fügt Bezrukova hinzu. „Die Ukrainer*innen haben gelernt, schnell Ressourcen zu mobilisieren und strategisch zu handeln, ohne auf Anweisungen von oben zu warten.“

In The Ukrainians berichtet ein Artikel von Tymofii Brik, Soziologe und Rektor der Kyiv School of Economics, über die „enormen und dramatischen“ Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft. Aber, so betont Brik, es gibt ein überraschendes Paradoxon: „Wir wissen, dass es der ukrainischen Gesellschaft seit langem an sozialem Vertrauen und Bürgerbeteiligung mangelt; wir wissen auch um die komplexen Herausforderungen und Traumata, die die Ukrainer*innen erfahren mussten. Doch gleichzeitig zeigen andere Umfragen eine phänomenale Eigeninitiative der Ukrainer*innen. [...] Einerseits hören und lesen wir, dass die Ukrainer*innen sozial desorientierte Menschen ohne Vertrauen sind, die in zersplitterten Gemeinschaften leben, die sich nicht zusammenschließen können. Andererseits zeigen die jüngsten Daten ein radikal anderes Bild: bewusste Bürger*innen, die den Institutionen vertrauen und zusammenarbeiten, um den Sieg zu erringen. Handelt es sich um eine vorübergehende Illusion, die bald wieder verschwinden wird? Oder zeichnet sich eine neue Ukraine ab? Oder war die Ukraine vielleicht schon immer so und wir haben es nur nicht gesehen, weil wir an der falschen Stelle gesucht haben?“

Kryvyi Rih, 2014 bis 2022

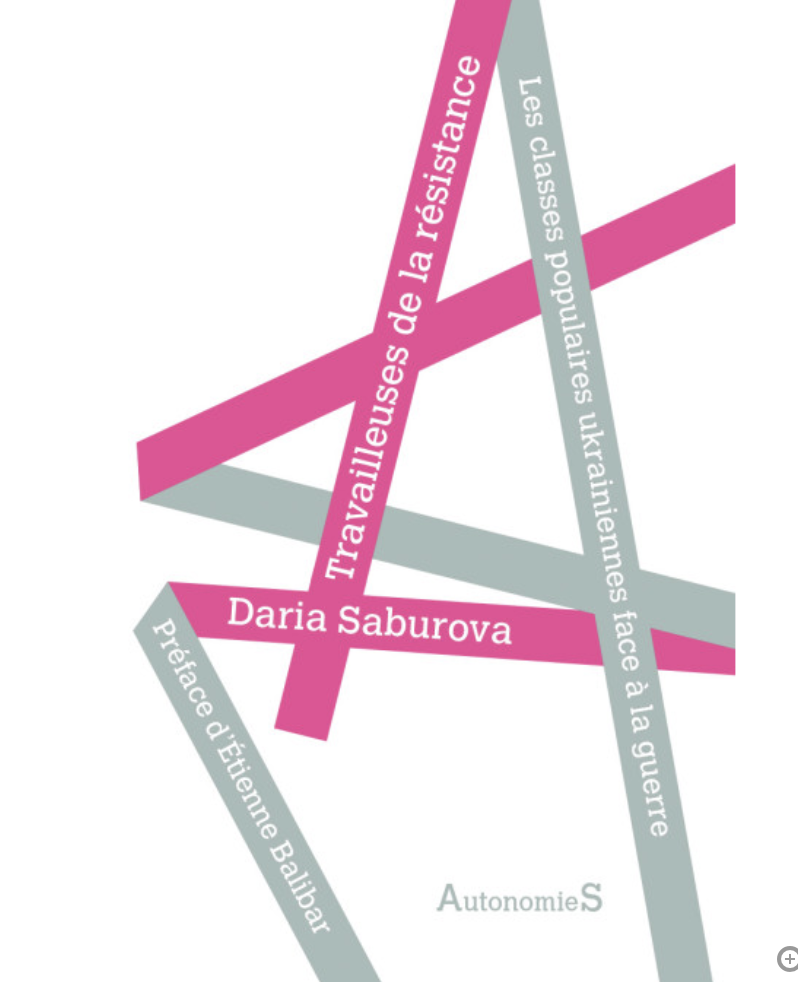

Daria Saburova ist Doktorin der Philosophie an der Universität Paris Nanterre und beschäftigt sich mit Arbeitsfragen: Sie veröffentlichte im Juni 2024 Travailleuses de la résistance, Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre („Arbeiterinnen des Widerstands, Die ukrainische Arbeitendenklasse im Angesicht des Krieges“, Editions du Croquant). Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Erfahrungen der Bevölkerung und beleuchtet die Rolle von Geschlecht und sozialer Schicht bei der Widerstandsarbeit der Freiwilligen.

Ihr Forschungsgebiet ist Kryvyi Rih, eine Stadt im Osten der Ukraine. Kryvyi Rih ist aus mehreren Gründen ein interessanter Fall: Die Stadt ist am bekanntesten als Industrie- und Stahlzentrum in einer überwiegend vom Bergbau geprägten Region . Sie ist auch deshalb berühmt, weil die Region während des russischen Bürgerkriegs (1917-1922) Teil des anarchistischen Aufstands von Nestor Machno war. Außerdem wurde sie von der russischen Armee schwer bombardiert. Nicht zuletzt handelt es sich um den Geburtsort von Wolodymyr Selenskyj.

In Kryvyi Rih wurde vor dem großen Krieg überwiegend Russisch gesprochen, die Sprache, in der Selenskyj seine Karriere als Schauspieler aufbaute (und die Sprache der – inzwischen dystopischen – Serie, in der er die Rolle des Präsidenten der Ukraine verkörpert, Diener des Volkes).

In einem Interview mit der unabhängigen französischen Zeitschrift Politis (und auf Englisch in Links, International Journal of Socialist Renewal) erzählt Saburova, wie sich die Vision der von ihr befragten Menschen zwischen 2014 und 2024 verändert hat: „2013-2014, auf dem Maidan-Platz und später im Krieg im Donbass, mobilisierten sich vor allem die Mittelschichten als Freiwillige und freiwillige Kämpfende. Sie bildeten organisatorisch und ideologisch den Kern dieser Mobilisierung. Für sie war es ein Kampf für den unabhängigen ukrainischen Staat sowie für den europäischen und demokratischen Weg, der dem russischen Autoritarismus entgegengesetzt ist. Der Sturz der zunehmend autoritären pro-russischen Macht war in ihren Augen gerechtfertigt. Viele meiner Gesprächspartner*innen in Krywyj Rih sahen die Ereignisse hingegen als Angriff auf die Demokratie durch die Demonstrierenden und Oppositionsparteien. Der Krieg im Donbass war nicht ihr Krieg, obwohl sich einige ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Bergwerken und Fabriken zu diesem Zeitpunkt bereits für die ukrainische Armee mobilisieren ließen. Aber am 24. Februar 2022 erhoben sich die Menschen, weil ihre Stadt, d. h. ihr Überleben, ihre materielle Existenz und die ihrer Gemeinschaft, unmittelbar durch eine militärische Invasion bedroht war. Dabei ging es weniger um ein Bekenntnis zu abstrakten Werten als um die Verteidigung ihres Alltags.

Kryvyi Rih hatte mehrheitlich für Viktor Janukovyč gestimmt, den prorussischen Präsidenten, der 2014 nach dem Euromaidan aus dem Parlament entlassen wurde. In einem Interview mit France Culture erläutert Saburova, dass die meisten Unternehmen in der Gegend dem Oligarchen Rinat Achmetow gehörten (der Janukovyčs Partei der Regionen unterstützte) und dass die Arbeitenden „Vorteile im Zusammenhang mit ihrem Beruf hatten“, die sie nach dem Maidan aufgrund einer Reihe von „neoliberalen Reformen, die vom Internationalen Währungsfonds als Rückzahlung für einen vom Land beantragten Kredit gefordert wurden“, teilweise verloren haben.

Zwischen den beiden Zeiträumen gibt es jedoch eine Gemeinsamkeit: das freiwillige Engagement.

„Der Krieg im Donbass hatte bereits über eine Million Binnenvertriebene geschaffen, die hauptsächlich von Freiwilligen betreut wurden (Evakuierung, Unterbringung, administrative Unterstützung, rechtliche Unterstützung usw.), weil die vom Staat bereitgestellte Hilfe bei weitem nicht ausreichte. Im Jahr 2022 war der Zustrom an humanitärer Hilfe zwar größer, aber die strukturellen Probleme blieben bestehen, und Freiwillige wurden für die Verteilung dieser Hilfe unerlässlich“, fährt Saburova fort, die erklärt, dass diese Situation nicht nur das Ergebnis einer unvorhersehbaren Krise ist, sondern auch größtenteils vom Staat (durch neoliberale Reformen des öffentlichen Dienstes, die sich seit 2014 beschleunigt haben) und von internationalen Organisationen (die lieber mit privaten NGOs zusammenarbeiten) organisiert wird. Die Arbeit, die von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erledigt werden könnte, wird von den Freiwilligen kostenlos übernommen“.

Saburova spricht von „Kriegsmüdigkeit“ in den Erzählungen der Menschen, vor allem, weil „die Arbeitendenklassen durch den Krieg und die neoliberale Politik der Regierung materiell sehr stark betroffen sind“.

Wie? „In einigen Bergwerken beispielsweise sind die Löhne seit 2022 um 70 Prozent gesunken. Die Geschäftsführung rechtfertigt diese Kürzungen mit gestiegenen Produktionskosten und kriegsbedingten Absatzschwierigkeiten. Unterstützt wird sie dabei durch das Kriegsrecht: Die Bergleute dürfen nicht streiken und sind bereit, unter allen Bedingungen zu arbeiten, um von der Wehrpflicht befreit zu werden, da diese Bergwerke den Status eines strategischen Unternehmens haben“.

In Zusammenarbeit mit Display Europe, kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!