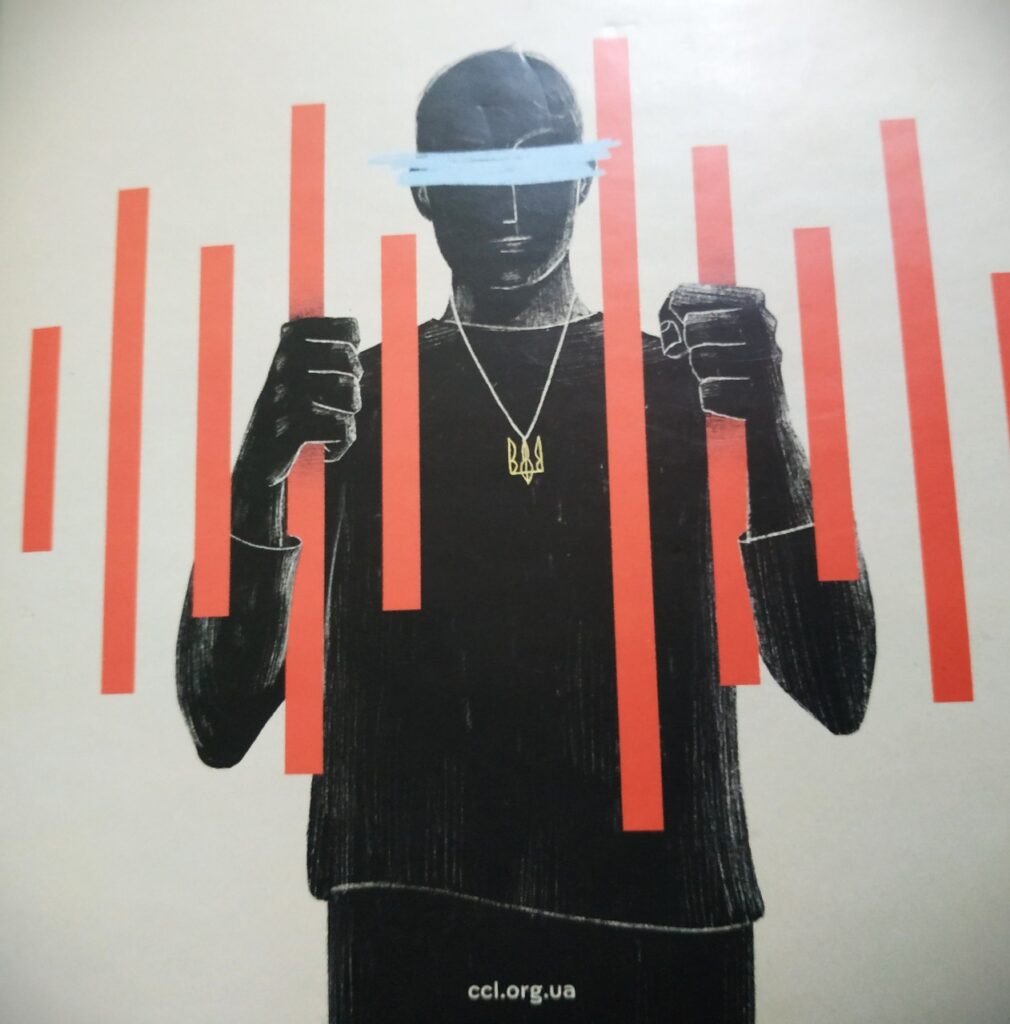

Jevhen Matveev, Bürgermeister der Stadt Dniprorudne, Region Zaporižžja. Er wurde zu Beginn der Invasion gefangen genommen, weil er sich weigerte, mit dem russischen Militär zu kooperieren. Dann wurde er gefoltert und schließlich in Gefangenschaft getötet; zumindest seine Leiche kam zurück“, sagt Nataliia Jaschtchuk. Sie ist Senior War Consequences Officer beim Centre for Civil Liberties, einer ukrainischen Menschenrechtsorganisation, die im Jahr 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Für uns zählt sie Namen und Informationen über Menschen, Zivilistinnen und Zivilisten sowie Militärangehörige auf, die in Russland und den besetzten Gebieten, einschließlich der Krim, in Gefangenschaft gerieten.

„Dann gibt es ganze Familien“ – Nataliia zeigt auf weitere Fotos aus einer Broschüre mit dem Titel Prisoner's Voice aus dem Jahr 2023. „Ein Mensch mit einer dauerhaften Behinderung, der entführt wurde, ein Student, ein Arbeiter, ein IT-Mitarbeiter, der vor der Besatzung auf der Krim geflohen ist, ein Mann, der versucht hat, seine Frau zu retten, die später in seinen Armen starb. Viele verschiedene Geschichten. Andrij, Mykola, Serhij ...“.

„Auch Frauen?“, frage ich schüchtern. „Sogar Frauen. Iryna Horobtsova, Freiwillige aus Cherson: Sie haben sie unter den Augen ihrer Eltern weggebracht, sie in Einzelhaft gehalten, ohne Dokumente, ohne Informationen, für mehr als ein Jahr. Und dann haben sie einen ‚fiktiven Fall‘ daraus gemacht und haben sie nach ‚ihrem‘ Gesetz als Spionin verurteilt“.

Dies sind nur einige der Geschichten, die Nataliia und den humanitären Helferinnen und Helfern, die sich, wie sie, in einer der aktivsten Vereinigungen in der Ukraine mit den Menschenrechten befassen, zu Ohren kamen. Die meisten Fälle von Inhaftierung, erklärt Jaschtchuk, ereignen sich in den besetzten Gebieten, wo schätzungsweise 16.000 Menschen unrechtmäßig inhaftiert sind.

Aber die Zahlen sind nur annähernd, ebenso wie die der entführten und deportierten Minderjährigen. Die neuen Fälle verzeichnen zerrüttete Familien, Zivilistinnen und Zivilisten, die verhört, inhaftiert, gefoltert und dann vielleicht wieder freigelassen werden; andere werden wer weiß wohin verlegt und nach ein oder zwei Jahren Gefangenschaft wegen fiktiver Vergehen verurteilt.

Neben den Militärangehörigen gibt es auch zivile Gefangene, Bürger*innen, die in den von der Kyiver Regierung kontrollierten Regionen leb(t)en, die mehr oder weniger weit von der Frontlinie entfernt sind: Sumy, Černihiv, Charkiv, Cherson, Zaporižžja. Aber auch in der Hauptstadtregion. „Allein in der Oblast Kyiv wurden in anderthalb Monaten der Besetzung etwa 500 Menschen entführt“, fügt Nataliia hinzu, die zusammen mit Kolleginnen, Kollegen und Freiwilligen die Suche fortsetzt – eine Suche nach Gefangenen, aber auch nach Gerechtigkeit.

„Dies ist der am besten dokumentierte Krieg in der Geschichte der Menschheit. In unserer Datenbank, die wir zusammen mit unseren Partnern erstellt haben, sind mehr als 88.000 Kriegsverbrechen verzeichnet. Das sind nicht nur Zahlen. Dahinter stehen konkrete menschliche Schicksale“, erklärte Oleksandra Matwijtschuk, Direktorin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten, in einem Interview.

Die Nuancen der politischen Inhaftierung: Zivilistinnen und Zivilisten vs. Militärangehörige

Im aktuellen Kontext des Russischen Krieges in der Ukraine werden Zivilistinnen, Zivilisten und Militärangehörige unter den gleichen Bedingungen inhaftiert, oft gemeinsam und ohne Unterscheidung. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass sie nicht genau derselben Kategorie politischer Gefangener angehören. Diese basiert im Wesentlichen auf dem rechtlichen und institutionellen Status der Person zum Zeitpunkt der Inhaftierung sowie auf dem Kontext, in dem der Freiheitsentzug stattfindet: Im Falle von Zivilistinnen und Zivilisten kann es sich um Journalistinnen und Journalisten, Aktivistinnen und Aktivisten oder Demonstrierende handeln; Militärangehörige sind Personen, die den bewaffneten, Sicherheits- oder paramilitärischen Kräften angehören.

Die Russinnen und Russen selbst, die Gefängnisaufsehenden, verwechseln diese Kategorien häufig – in diesem Fall allerdings mit Absicht.

„Es handelt sich eindeutig um Menschen, die direkt oder auf andere Weise in mehr oder weniger komplexen Situationen gefangen genommen wurden“, erklärt Jaschtchuk. „Am schwierigsten ist es für diejenigen, die in besetzten Gebieten verhaftet und dann ohne ersichtlichen Grund für lange Zeit festgehalten werden, oft unter gravierenden und ungerechtfertigten Anschuldigungen. Dies gilt auch für einige militärische Gefangene, die unter besonders harten Bedingungen leiden. Aus geistiger Bequemlichkeit oder für eine gewisse Vereinfachung spricht man jedoch bei allen Personen, die in Gefangenschaft geraten sind, von ‚Kriegsgefangenen‘. Aber dieser Begriff gilt eigentlich nur für Militärangehörige. Zivilistinnen und Zivilisten können nicht als Kriegsgefangene betrachtet werden, weil sie keine Kriegsteilnehmenden sind. Diese Zivilistinnen und Zivilisten sind Opfer von Entführung, willkürlicher Inhaftierung, unbegründeter rechtlicher Verfolgung und anderen Missbräuchen“.

Über die Situation der inhaftierten Zivilistinnen und Zivilisten weiß man in der Regel sehr wenig. Obwohl sich einige Menschenrechtsorganisationen mit ihnen befassen, bleibt das Ausmaß des Problems wenig sichtbar. In der Ukraine ist die Union der Familien der Opfer des Kremls eine der Organisationen, die versucht, Licht in diese Situationen zu bringen, zusammen mit Organisationen wie der Kharkiv Human Rights Defence Group (KHPG).

„Es gibt zwei miteinander verbundene Gründe, warum Zivilistinnen und Zivilisten nicht freigelassen werden. Erstens, weil es gleichbedeutend mit dem Eingeständnis eines Verbrechens wäre. Der zweite Grund ist, dass man seine Verbrechen nicht erneut zeigen will“, erklärt Maksym Kolesnikov, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der seit 2015 in den ukrainischen Streitkräften dient.

„Zivilistinnen und Zivilisten können nicht als Kriegsgefangene betrachtet werden, weil sie keine Kriegsteilnehmenden sind. Diese Zivilistinnen und Zivilisten sind Opfer von Entführung, willkürlicher Inhaftierung, unbegründeter rechtlicher Verfolgung und anderen Missbräuchen“ – Nataliia Jaschtchuk

Der ursprünglich aus Donezk stammende Kolesnikov wurde am 20. März 2022 während der Schlacht um Kyiv gefangen genommen. Nach zehnmonatiger Gefangenschaft wurde er im Februar 2023 im Rahmen eines Austauschs freigelassen. Seiner Aussage zufolge gab es über 500 Gefangene, sowohl zivile als auch militärische.

„Zuerst brachten sie uns für etwa zwei Tage nach Belarus, in ein Filterlager. Von dort aus ging es weiter in die Stadt Novozybkov in der russischen Region Brjansk, in ein Untersuchungsgefängnis. Die russische Armee gibt ukrainische Zivilistinnen und Zivilisten als Militärangehörige aus: Sie lässt sie einfach die Uniform der ukrainischen Streitkräfte tragen“, erklärt Kolesnikow und weist darauf hin, dass Zivilistinnen und Zivilisten nach den Kriegsregeln nicht gefangen genommen werden dürfen, da dies gegen internationale Konventionen verstößt, weil sie keine Soldatinnen oder Soldaten sind.

Die Aussagen der aus russischer Gefangenschaft Zurückgekehrten

Physische und psychische Traumata, Schwierigkeiten bei der Rückkehr in ein „normales“ Leben – wenn man das Leben in einem Land, das sich im Krieg befindet, überhaupt so nennen kann – und keine systematische Unterstützung durch den Staat. Dies sind die Herausforderungen und Hindernisse, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die russische Gefängnisse, die Inhaftierung in dunklen Kellern und oft auch Gewalt und Folter überstanden haben. Was erwartet einen Menschen nach der Entlassung und was braucht er oder sie, physisch, emotional, rechtlich? Welche Rolle können die Gesellschaft, Gemeinden und Freiwillige spielen?

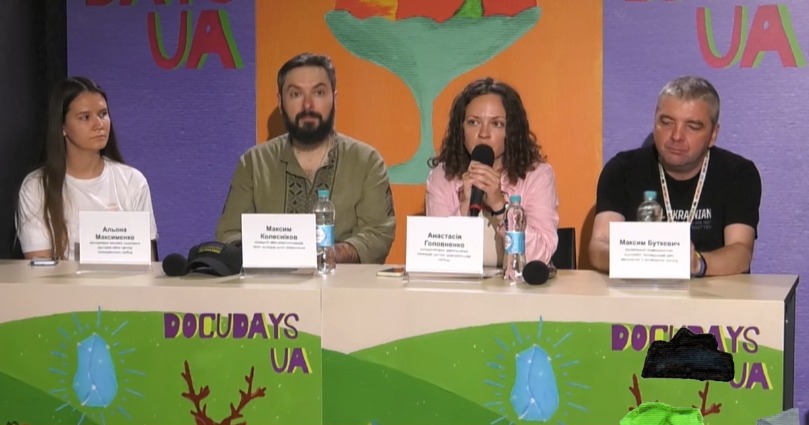

All diese Fragen versuchten Maksym Butkevyč, ukrainischer Menschenrechtsverteidiger, Journalist und Aktivist der Zivilgesellschaft, der im Oktober 2024 aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde, und Maksym Kolesnikov, ehemaliger Kriegsgefangener, während einer der Begegnungen zu Menschenrechten beim Dokumentarfilmfestival Docudays zu beantworten.

„Entscheidend ist, dass medizinische und psychologische Betreuung erfolgt“, bestätigt Butkevyč, nachdem er gesagt hat, dass die anfängliche Wiedereingliederung, die er vier Wochen lang in einem Rehabilitationszentrum für Militärangehörige durchlief, sehr wichtig für ihn war. Als Mitbegründer des Zentrums für Menschenrechte Zmina und des Radios Hromads'ke meldete sich Butkevyč Anfang März 2022 als Freiwilliger bei den ukrainischen Streitkräften; Im Juli desselben Jahres wurde er von der russischen Armee gefangen genommen und unter vorgefertigten Anschuldigungen zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde im Oktober 2024 im Rahmen eines Kriegsgefangenenaustauschs freigelassen.

Der schwierigste Teil der Rehabilitation, so berichten Butkevyč und Kolesnikov, ist die psychologische Betreuung, zumal viele Menschen glauben, sie bräuchten sie nicht. Darüber hinaus benötigen einige auch soziale und rechtliche Unterstützung, vor allem wenn sie aus den besetzten Gebieten kommen und tatsächlich alles verloren haben. „Meine Rehabilitation dauerte etwa drei Wochen: Identifizierung der Probleme, medizinische Untersuchungen, psychologische Tests“, erzählt Kolesnikov, der während seiner Gefangenschaft 32 Kilo verloren hat.

Für die Rehabilitation und Wiedereingliederung von Militärangehörigen gibt es zwar ein genau definiertes Protokoll, aber nicht für Zivilistinnen und Zivilisten. „Aber es muss geschaffen werden“, betont Jaschtchuk. „Staatsanwältinnen und -anwälte und Ermittelnde müssen begangene Straftaten erfassen und nach der Istanbul-Konvention handeln. All dies muss von Spezialistinnen und Spezialisten, von Expertinnen und Experten erledigt werden. Und die haben wir. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass wir angesichts der aktuellen Zahlen und der Zahlen, die es geben wird, wenn diese Menschen zurückkehren, ohnehin nicht genug haben werden. Das System muss gestärkt werden.“

Es gibt Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und religiöse Organisationen, die helfen. Eines der Ziele, die in der Ukraine erreicht wurden, ist die Änderung der Gesetzgebung, damit die in die Freiheit zurückgekehrten Zivilistinnen und Zivilisten geschützt sind und nicht mobilisiert werden können – das ist nicht unbedeutend.

„Allerdings taucht hier auch ein tiefes und strukturelles Problem auf. Wir sprechen über Menschen, die hauptsächlich aus den besetzten Gebieten kommen. Ihre Geschichten sind sehr unterschiedlich: Es gibt diejenigen, denen die Flucht gelungen ist, diejenigen, die ein Familienmitglied mit eigenen Mitteln freigekauft hat und diejenigen, die auf weniger formelle Weise befreit wurden. Aber alle haben eines gemeinsam: Sie erleiden unzählige Arten von Gewalt, bis sie psychisch gebrochen sind. Und wenn sie völlig ‚zerstört‘ sind, finden die Gefängnisaufsehenden, wenn sie etwas bekommen wollen – ein Geschäft, ein Haus, ein Fahrzeug, irgendeinen Besitz –, einen Weg, sie dazu zu bringen, Dokumente zu unterschreiben oder alles, was sie haben, im Tausch gegen das Versprechen der Freiheit aufzugeben. Eine Person, die nun alles verloren hat, trifft oft die schwierige Entscheidung, in die ukrainisch kontrollierten Gebiete zurückzukehren“, erklärt Jaschtchuk. Aber dort beginnt eine neue Tortur: „Sie kann nicht beweisen, dass sie inhaftiert, gefoltert, illegal festgehalten wurde. Sie hat keinen Beweis, kein offizielles Protokoll, nichts, was ihre Erfahrung bezeugen könnte, denn ihr Name steht nicht einmal auf den ‚schwarzen Listen‘. Und diejenigen, die es bezeugen könnten, sind in den besetzten Gebieten geblieben“. Daraus ergibt sich ein Teufelskreis, fügt Jaschtchuk hinzu: „Der Staat hat immer noch kein klares, wirksames Verfahren, um diese unsichtbaren Opfer anzuerkennen. Das ist eine Lücke, die wir schließen müssen. Denn solange es kein System gibt, das auch diese Menschen anerkennt und schützt, bleibt die Gerechtigkeit unvollständig, und sie werden nur teilweise in die Freiheit zurückkehren“.

Europäische Maßnahmen für repatriierte politische Gefangene

Alona Maksymenko, eine Kollegin von Nataliia Jaschtchuk, trug dazu bei, die für eine erfolgreiche Wiedereingliederung von aus der Gefangenschaft zurückkehrenden Personen erforderlichen Lösungen aufzuzeigen. An erster Stelle steht der unmittelbare Zugang zu Betreuung und Hilfe: Die Einrichtung und Durchführung von Programmen, die medizinische und psychologische Betreuung, die Beschaffung von Dokumenten und finanzielle Unterstützung umfassen und Familien besondere Aufmerksamkeit widmen, sind von entscheidender Bedeutung.

All dies muss jedoch in transparenter Weise und im Rahmen klarer Gesetze und Verfahren erfolgen. Das am 15. März 2024 verabschiedete Gesetz über den Wiedereingliederungsplan, das ein stabiles System zur Unterstützung der Entlassung und der Rechte der entlassenen Inhaftierten gewährleisten soll, enthält einige Leitlinien.

Die staatlichen Behörden und Institutionen (Ministerien, Kommissionen, staatliche Organisationen) sollten in der Tat Hand in Hand mit der Zivilgesellschaft arbeiten, indem jeder seine Lücken füllt, um wirtschaftliche, rechtliche und soziale Hilfe zu leisten.

Ein weiterer Schritt muss auch durch die Suche nach internationaler Unterstützung unternommen werden. Seit der illegalen Annexion der Krim im Jahr 2014 hat die Europäische Union wirtschaftliche und rechtliche Sanktionen verhängt, um Russland im Zusammenhang mit dem Konflikt mit der Ukraine unter Druck zu setzen (bisher wurden 18 Sanktionspakete verabschiedet, das letzte im Juli 2025).

Dabei handelt es sich zweifellos um wichtige Instrumente, die darauf abzielen, die russische Volkswirtschaft in die Knie zu zwingen und den Verstoß zu unterstreichen, den die Aggression darstellt. In diesem Zusammenhang soll die für 2023 angekündigte und von Brüssel politisch und finanziell unterstützte Schaffung eines Sondergerichtshofs für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine eine Lücke füllen, die der Internationale Strafgerichtshof hinterlässt: Aufgrund von Zuständigkeitsbeschränkungen (Russland ist nicht Vertragspartei des Römischen Statuts) kann er Moskau nicht für das Verbrechen der Aggression belangen. Der Sondergerichtshof soll bis Ende 2025 das Licht der Welt erblicken und die Aufgabe haben, die russische politische und militärische Elite zu verurteilen, die für den Krieg verantwortlich gemacht wird. Damit soll der Grundsatz der Nulltoleranz für Akteurinnen und Akteure, die sich ihrer Verantwortung entziehen wollen, auch für die Führenden mächtiger Staaten gestärkt werden.

Obwohl es das Schicksal der ukrainischen Gefangenen, die derzeit in Russland festgehalten werden, nicht direkt betrifft, stellt dieses Rechtsinstrument einen wesentlichen ersten Schritt beim Aufbau eines künftigen Rahmens für internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht dar.

Brüssel ist in diesem Sinne gegen Moskau vorgegangen, auch wenn aufgrund von systemischen Ausweichkompromissen, einer Diversifizierung hin zu bündnisfreien Partnern und internen Schwächen bei der Durchsetzung der Vorschriften bisher nur begrenzte Erfolge bei der Sanktionierung Russlands verzeichnet werden konnten. Es stimmt jedoch auch, dass die tatsächliche Wirkung der europäischen Initiativen zur Unterstützung Kyivs, die insbesondere auf die repatriierten politischen Gefangenen abzielen und über die außerhalb der Ukraine nur wenig bekannt ist, unklar bleibt: Derzeit gibt es nämlich keine zentralisierten und strukturierten Programme, die den direkten Zugang zu psychologischer oder sozioökonomischer Unterstützung für die aus der Gefangenschaft Zurückgekehrten gewährleisten. Mangels solcher Programme wird der Zugang zu solchen Maßnahmen nach wie vor weitgehend von ukrainischen nationalen Akteuren, NRO und humanitären Organisationen verwaltet und nicht direkt durch EU-Programme.

Gefangene in Vergessenheit

Die Lage der ukrainischen politischen Gefangenen, sowohl der zivilen als auch der militärischen, ist nach wie vor dramatisch: Unter dem Vorwand, Verbrechen wie Terrorismus oder Spionage begangen zu haben, werden Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern in Russland und in den besetzten Zonen festgehalten, oft ohne jegliche rechtliche Anerkennung. In extremen Haftanstalten wie Taganrog werden sie systematischer Folter unterzogen. Der tragische Tod der ukrainischen Journalistin Viktoriia Roščyna in einem russischen Gefängnis zeugt von der Brutalität des Moskauer Repressionssystems.

Es ist unabdingbar, diese Kriegsverbrechen anzuprangern, die Freilassung aller politischen Gefangenen zu erreichen und ihnen und ihren Familien konkrete Hilfe zukommen zu lassen. Dies kann geschehen, indem die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf die Notlage der Gefangenen gelenkt und die EU dazu gedrängt wird, konkrete, gezielte und koordinierte Unterstützungsprogramme aufzulegen. Trotz politischer Unterstützungserklärungen und der Bereitstellung von Mitteln für die Ukraine bleibt die Rolle der Union in der Frage der ukrainischen politischen Gefangenen marginal und unstrukturiert.

Brüssel sollte in Erwägung ziehen, einstimmig und aktiver die Schaffung eines internationalen Überwachungsmechanismus für Haftbedingungen zu fördern, Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsprogramme für zurückgekehrte Gefangene mit speziellen Mitteln zu unterstützen und auf die Einführung und Umsetzung gezielter Sanktionen gegen russische Beamtinnen und Beamte zu drängen, die an willkürlichen Verhaftungen beteiligt sind. Darüber hinaus könnte eine koordinierte diplomatische Initiative der EU dazu beitragen, den multilateralen Druck auf Russland zu verstärken, um die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten. Länder wie Polen und die Niederlande, die zu den Hauptbefürwortenden der europäischen Resolutionen zur Anerkennung der russischen Verantwortung für Kriegsverbrechen gehören, zeigen, wie ein nachhaltiges Engagement sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene dazu beitragen könnte, unverzichtbare Instrumente der Unterstützung zu entwickeln.

Es wäre daher angebracht, dass die Agenda der europäischen politischen Maßnahmen in der Frage der Gefangenen heute konkreter und sichtbarer wird und nicht nur symbolischen Charakter hat.

🤝 Dieser Artikel wurde im Rahmen der Thematischen Netzwerke von PULSE, einer europäischen Initiative zur Unterstützung transnationaler journalistischer Zusammenarbeit, unter Mitwirkung von Francesca Barca (Voxeurop) und Maryna Svitlychna (OBCT) erstellt. Das Interview mit Oleksandra Matwijtschuk wurde am 16. Juli während der Ukraine Recovery Conference 2025 in Rom von Maryna Vvitlychna geführt.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!