Die jährliche Veröffentlichung des Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) von Transparency International ist für viele europäische Länder im Norden und Westen ein Anlass zur Selbstbeweihräucherung. Weniger korrupt zu sein - oder zumindest weniger korrupt zu erscheinen - als der Rest der Welt ist etwas, womit sich diese Länder gerne brüsten. Dänemark zum Beispiel kann sich dazu gratulieren, das siebte Jahr in Folge den ersten Platz zu belegen, während sich Finnland über seinen Aufstieg vom dritten auf den zweiten Platz freuen kann. Und Irland kann stolz darauf sein, dass es seinen Platz in den Top Ten gehalten hat, zehn Plätze vor dem Vereinigten Königreich.

Die diesjährigen Ergebnisse, die am 11. Februar veröffentlicht wurden, machen jedoch vor allem für drei Länder eine ernsthafte Selbstreflexion erforderlich.

Frankreich

In Alternatives Economiques geht Jérémie Younes der Frage nach, wie und warum es passieren konnte, dass Frankreich seit der Einführung des Index im Jahr 1995 so weit zurückgefallen ist wie nie zuvor. Mit einem Wert von 67 - von maximal 100 - liegt Frankreich neben Ländern wie den Bahamas und Taiwan und unter dem Durchschnitt der Länder, die Transparency International als „vollständige Demokratien“ definiert (zwischen 73 und 100).

„Der wichtigste Faktor“, so die NGO gegenüber Younes, seien die öffentlichkeitswirksamen Fälle, in die hochrangige Politiker verwickelt seien: Seit der Wahl von Emmanuel Macron betreffe das mindestens 26 Personen aus dem direkten Umfeld des Staatschefs.

Für Isabelle Jegouzo, Direktorin der französischen Antikorruptionsbehörde (AFA), liegt in Frankreichs schlechtem Abschneiden eine gewisse Ironie: „All diese für die Öffentlichkeit spektakulären Fälle könnten den Eindruck vermittelt, dass das Phänomen immer weiter verbreitet ist, aber das ist paradox, denn dass es diese Fälle gibt, bedeutet ja gerade, dass sie aufgedeckt und strafrechtlich verfolgt wurden.“ Während die Verstöße gegen die Redlichkeit in den letzten Jahren zugenommen haben (von 616 im Jahr 2016 auf 829 im Jahr 2023), könnte dies nach Ansicht von Jegouzo auch bedeuten, „dass mehr aufgedeckt wurden [...]. Korruption zu bekämpfen heißt, sie sichtbar zu machen“.

Wie Transparency International erklärt, haben jedoch auch noch andere Faktoren zu Frankreichs miserablem CPI-Wert geführt. So wurde „2024 Korruption zunehmend mit dem Alltagsleben in Verbindung gebracht, wie etwa bei der Korruption im Drogenhandel oder bei der Nestlé Waters-Affäre, die dazu führte, dass Korruption mit der Gesundheit von Verbraucher assoziiert wurde."

Younes weist auch auf die jüngsten Entwicklungen jenseits des Atlantiks hin, die auch Auswirkungen auf das Ausmaß der Korruption in Frankreich und anderen Ländern haben könnte: „Donald Trumps historische Kehrtwende im Kampf gegen die Korruption. Am 11. Februar setzte der US-Präsident per Exekutivbefehl den Foreign Corrupt Practices Act abrupt außer Kraft. Dabei handelt es sich um das wichtigste amerikanische Anti-Korruptionsgesetz, das seit 1977 galt. Trump erteilte amerikanischen Unternehmen damit im Namen der „Wettbewerbsfähigkeit“ eine regelrechte „Lizenz zur Korruption“ im Ausland.

Der internationale Unternehmensanwalt Laurent Cohen-Tanugi erörtert in Le Grand Continent ausführlich Trumps Entscheidung und ihre möglichen Folgen: „Europa sieht sich plötzlich im Nachteil, und europäische Unternehmen könnten in Versuchung geraten, ihre Wachsamkeit zu verringern und sich den Praktiken ihrer chinesischen und anderen Konkurrenten anzugleichen. Und hat Transparency International nicht bereits Frankreichs Nachlässigkeit im Kampf gegen die grenzüberschreitende Korruption angeprangert?“

Belgien

Belgien liegt mit 69 Punkten nur knapp vor Frankreich und hat mit einem Rückgang von vier Punkten sein schlechtestes Ergebnis seit zehn Jahren erzielt. Wie Frankreich liegt auch Belgien unter dem Durchschnitt der „vollständigen Demokratien“. In La Libre beginnt Nicolas Gobiet seinen Artikel über das schlechte Abschneiden mit einer Betrachtung der von Transparency International angewandten Methodik. Dazu erklärt Marc Beyens von Transparency International in Belgien, dass die Messung der Wahrnehmung von Korruption die sorgfältig versteckte Realität viel besser widerspiegelt als die tatsächlich nachgewiesenen Fälle. „Diese Aktivitäten, die von Natur aus im Verborgenen stattfinden, sind schwer zu quantifizieren. Nur die eindeutigen Fälle landen vor Gericht. Die Wahrnehmungen von Politikern, Unternehmen oder auch der Zivilgesellschaft sind dagegen ein genauer Indikator für das, was sich hinter den Kulissen abspielt“. Auch Alexander De Jaeger, Forscher am Institut für Kriminologie in Löwen und Vorstandsmitglied von TI Belgien, erklärt, dass es eine „Grauzone gibt. Wenn wir nur die festgestellten Fälle messen, erhalten wir kein genaues Bild“.

Wie in Frankreich mangelt es auch in Belgien nicht an öffentlichen Skandalen – Sky ECC oder der Fall Didier Reynders, um nur zwei zu nennen – aber diese sind nicht der Hauptgrund für das Abrutschen Belgiens in der Rangliste. „Wenn ein Skandal aufgedeckt wird und ein Gerichtsverfahren folgt, was bedeutet das dann? „Eine Zunahme der Korruption oder ein besser funktionierendes System der Aufdeckung und Strafverfolgung?“ Mit Blick auf solche Überlegungen verweist Marc Beyens auf die „unzureichende Regulierung des Lobbyismus in Belgien. Es gibt kein zentrales Register für Lobbyisten, nur die Repräsentantenkammer verfügt derzeit über ein solches Instrument. Die anderen Parlamente und Regierungen hinken hinterher“. Gobiet stellt außerdem fest, dass der Bericht der Europäischen Kommission zur Rechtsstaatlichkeit 2024 „strukturelle Ressourcenmängel“ im belgischen Justizsystem aufzeigt. „Zahlreiche öffentlichkeitswirksame Korruptionsfälle wie Qatargate haben gezeigt, wie schwierig es ist, diese massiven Fälle mit begrenzten Ressourcen zu bearbeiten“, erklärt der Geschäftsführer von Transparency International Belgien.

Insgesamt 19 europäische Länder, darunter Deutschland, Norwegen und Schweden, mussten in diesem Jahr einen Rückgang ihrer CPI-Werte hinnehmen – ein „unguter Trend”, so Beyens gegenüber Gobiet. „Europa tut sich schwer, geschlossen auf diese Herausforderungen zu reagieren. Das derzeit vorherrschende Gefühl der Desillusionierung ist dabei wenig hilfreich“.

Niederlande

Obwohl die Niederlande im diesjährigen CPI nur einen Punkt und einen Platz verloren haben, ist ihr Ergebnis von 78 das schlechteste seit zwölf Jahren, wie die Tageszeitung Het Financieele Dagblad berichtet und mit Grafiken illustriert.

Obwohl die Niederlande immer noch zu den zehn „saubersten“ Ländern gehören, gibt es noch viel Raum für Verbesserungen, wie Eva Stam in einem Artikel schreibt, der nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des diesjährigen CPI in Trouw veröffentlicht wurde. „Die Niederlande sehen sich selbst gerne als Klassenbester, als ein Land, das Integrität garantiert“, schreibt Stam. „Dabei sind sie das einzige Land in der EU, in dem 'Handel mit Einfluss', also Korruption ohne direkte Gegenleistung, nicht strafbar ist.“

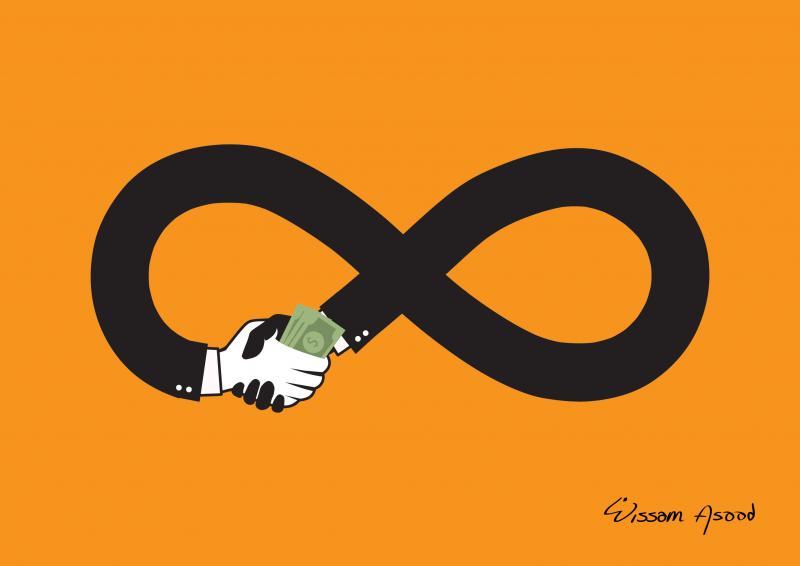

Die Staatsanwaltschaft und die Nationale Kriminalpolizei (Rijksrecherche) haben ihre Unzufriedenheit bezüglich dieser Gesetzeslücke geäußert und dabei insbesondere auf die mangelnden Fortschritte im Verfahren gegen die ehemalige EU-Kommissarin Neelie Kroes verwiesen - ein Fall, der nach Meinung mancher „die Drehtür der EU zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor“ deutlich macht. Stam weist darauf hin, dass die Europäische Kommission an einer neuen Anti-Korruptions-Richtlinie arbeitet, die die Einflussnahme in den Niederlanden unter Strafe stellen würde, aber „es bleibt abzuwarten, ob die Niederlande sie akzeptieren werden“.

Transparency International stellt in einem aktuellen Blogbeitrag fest, dass nur 72 Personen sich in den Niederlanden freiwillig als Lobbyisten registriert haben, was unregistrierten Lobbyisten Tür und Tor öffnet, um die Regierung im Geheimen zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu gibt es in Ländern wie Frankreich und Deutschland Tausende von registrierten Lobbyisten“.

Transparency International hat darüber hinaus auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der oben erwähnten Anti-Korruptions-Richtlinie: „Im Mai 2023 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie vor, auf die das Parlament dann im Februar 2024 mit einem ehrgeizigeren Projekt reagierte, das manche unserer Empfehlungen enthielt. Der Rat hat im Juni 2024 dann jedoch eine viel schwächere Position veröffentlicht, wobei einige Mitgliedstaaten versuchen, das Gesetz zu verwässern.“

In Zusammenarbeit mit Display Europe, kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!

Diskutieren Sie mit

Ich werde Mitglied, um Kommentare zu übersetzen und Diskussionsbeiträge zu leisten