„Wie bei anderen Automatisierungswellen hat das angebliche Potenzial der generativen KI, unsere Arbeitsweise zu verändern, einen riesigen Hype ausgelöst“, meinen die Forscherinnen der Organisation Data & Society, Aiha Nguyen und Alexandra Mateescu in einem neuen Bericht über generative KI und ihren Einsatz am Arbeitsplatz. Um zu verstehen, wie sich diese neue Welle auf die Beschäftigung auswirken wird, muss die Dichotomie zwischen der KI, die unsere Fähigkeiten erweitert, und der KI, die uns ersetzt, überwunden werden.

Die Befürwortenden der generativen KI wiederholen gebetsmühlenartig, dass diese die Arbeitseffizienz steigern und lästige Aufgaben in allen Bereichen automatisieren wird, vom Kundenservice bis hin zur medizinischen Diagnose. In Wirklichkeit sind ihre Auswirkungen ambivalenter und weit weniger magisch.

Ja, künstliche Intelligenz wird die Arbeitsorganisation durchaus beeinflussen. Aber sie wird den Arbeitnehmenden im Wesentlichen nichts bieten, außer der Verstärkung ihrer eigenen Ausbeutung.

Der Hype um die generative KI hatte drei Folgen: Erstens hat er uns vergessen lassen, dass die meisten ihrer Anwendungen nicht der Unterhaltung dienen, sondern sich zuerst auf die Arbeitswelt auswirken werden. Zweitens hat er die Fähigkeit der Künstlichen Intelligenz, das Wissen und die Fachkenntnisse von Arbeitnehmenden zu reproduzieren, übertrieben. Und drittens hat er die Grenzen der generativen KI heruntergespielt, vor allem die Ausnutzung der Grauzonen des Rechts – insbesondere des Urheberrechts –, auf die sich die Künstliche Intelligenz stützt. Vor allem aber reduziert die KI die menschliche Arbeit auf einige wenige Daten, während sie gleichzeitig stark von ihr abhängig bleibt. Denn um diese Systeme zu entwickeln, ist es nicht nur notwendig, geistiges Eigentum ohne Zustimmung auszubeuten; es müssen auch die Daten angezapft werden, die Arbeitnehmende im Rahmen ihrer Beschäftigung produzieren.

In Callcentern werden beispielsweise die Konversationsdaten von Telefonistinnen und Telefonisten zur Erstellung von Konversations-KIs verwendet, ohne dass die Beschäftigten für diese neue Nutzung zusätzlich entlohnt werden. Dasselbe Problem besteht für Autorinnen und Autoren, deren Verlage sich dafür entscheiden, die Verwertung von Inhalten an generative KI-Systeme abzutreten. Derzeit haben die Beschäftigten nur wenige Möglichkeiten, die „unbezahlte Kommerzialisierung ihrer Arbeit“ anzufechten. Diese neue Form der Ausbeutung könnte jedoch langfristige Folgen haben, da sie auch darauf abzielt, ihre Arbeit durch Instrumente zu ersetzen, ähnlich wie die Verbreitung von virtuellen Models in der Modewelt.

In bestimmten Branchen sind bereits einige Fortschritte zu verzeichnen. Der US-amerikanische Verband der Stimmen von Schauspielenden hat sich beispielsweise dafür ausgesprochen, die Einholung der Zustimmung von Schauspielenden durchzusetzen, wenn ihr Bild oder ihre Stimme für die KI verwendet werden. Die Dauer der Nutzung soll begrenzt werden und die Betroffenen sollen eine entsprechende Vergütung erhalten. Die Forscherinnen der NGO Data & Society weisen darauf hin, dass „die großen Macht- und Informationsasymmetrien zwischen Industrie und Beschäftigten symptomatisch bleiben“ und neue Arten von Rechten und Arbeitsschutz erfordern.

An den Arbeitsplätzen taucht KI oft harmlos auf, bevor sie nach und nach in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird. In der Praxis ersetzt die Automatisierung nur selten Beschäftigte. Sie automatisiert bestimmte Aufgaben nur teilweise und gestaltet vor allem die Art und Weise, wie Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten, neu: Oft müssen die Ergebnisse der KI nachbearbeitet werden, um genutzt werden zu können. Außerdem werden mittlerweile Texter eingestellt, um synthetische, von künstlicher Intelligenz erzeugte Texte zu rehumanisieren. Sie werden jedoch mit der Begründung, sie brächten weniger Wert, geringer bezahlt, als wenn sie die Texte selbst geschrieben hätten.

Wir nutzen die Arbeit nicht nur zunehmend, um die Automatisierung voranzutreiben, sondern diese Automatisierung schränkt auch die mit derselben Arbeit verbundene Tätigkeit weiter ein

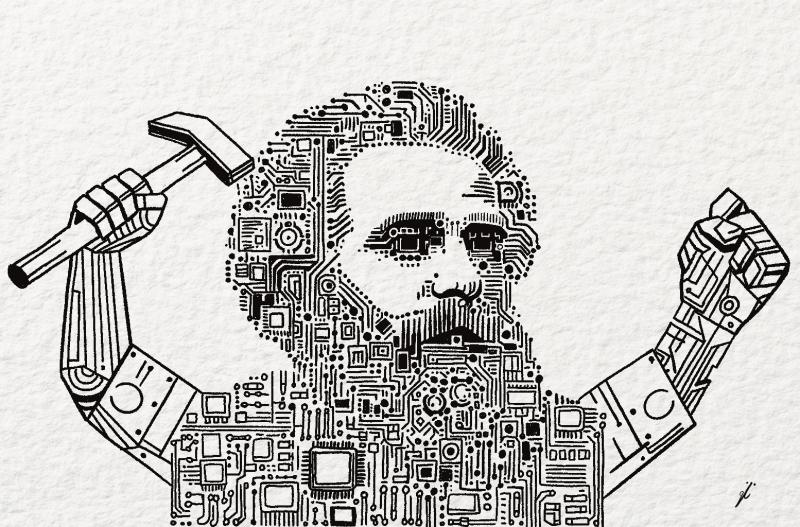

Chatbots ähneln immer mehr autonomen Fahrzeugen, mit ihren Fernsteuerungszentren, in denen Menschen bei Bedarf wieder die Kontrolle übernehmen können, und lassen die große Zahl an Menschen, die ihnen das Sprechen beibringt und ihre Aussagen korrigiert, in Vergessenheit geraten. Die Abwertung der Menschen hinter der KI verschleiert sehr oft das Ausmaß der menschlichen Arbeit, die für ihr reibungsloses Funktionieren notwendig ist.

Allzu oft führt der Einsatz generativer KI zu problematischen Vereinfachungen von Arbeitsabläufen. So entließ beispielsweise die National Eating Disorders Association im Jahr 2023 ihre für die Online-Hilfe zuständigen Beschäftigten und ersetzte sie durch einen Chatbot. Dieser wurde aber schnell wieder suspendiert: Er soll Hilfesuchenden angeblich geraten haben ... abzunehmen.

Auch der zunehmende Einsatz von maschinellen Übersetzungswerkzeugen anstelle von menschlichen Dolmetscherinnen und Dolmetschern im US-Einwanderungssystem, das Asylanträge bearbeitet, führte zu Ablehnungen aufgrund offensichtlicher Übersetzungsfehler, wie etwa Namen, die in Monate des Jahres umgewandelt wurden, oder falsch verstandene Fristen. Maschinelle Übersetzungen können zwar die Kosten senken, werden aber allzu oft in komplexen Situationen verwendet, in denen viel auf dem Spiel steht und für die sie nicht geeignet sind.

Die Forscherinnen weisen schließlich darauf hin, dass generative KI oftmals bestimmte Profile mehr als andere ersetzt, insbesondere Junior- oder Einstiegspositionen. Das geht zu Lasten der Ausbildung und des Erlernens von Schlüsselkompetenzen ... Ganz zu schweigen davon, dass diese Positionen auch diejenigen mit dem höchsten Anteil an Frauen und Minderheiten sind.

Der Einsatz generativer KI verstärkt auch die Überwachung und „Datafizierung“ des Arbeitsplatzes und verschärft die Praxis der automatisierten Entscheidungsfindung, die für die Beschäftigten ohnehin schon sehr intransparent ist. Zu diesen Entscheidungen gehört die Automatisierung der Zuweisung von Aufgaben, der Bewertung von Beschäftigten, der Ergreifung von Disziplinarmaßnahmen...

Wir nutzen die Arbeit nicht nur zunehmend, um die Automatisierung voranzutreiben, sondern diese Automatisierung schränkt auch die mit derselben Arbeit verbundene Tätigkeit weiter ein. Wie bereits erwähnt, überwacht die generative KI die Beratenden in Callcentern, um Chatbots zu produzieren, die sie ersetzen könnten. Die Antworten der Beschäftigten werden aber auch verwendet, um Skripte zu generieren, die ihre Interaktionen mit den Kundinnen und Kunden verwalten und regulieren und ihre Autonomie in endlosen Rückkopplungsschleifen immer weiter einschränken.

Tatsächlich verschleiert die Darstellung von Chatbots und des Einsatzes generativer KI zur Assistenz und nicht zur Kontrolle die Verstärkung der Machtasymmetrie, die hier am Werk ist, meinen Aiha Nguyen und Alexandra Mateescu ganz richtig. Dieser Diskurs verdeckt die Undurchsichtigkeit und die verstärkte Kontrolle, die der Einsatz von KI derzeit mit sich bringt. In der Tat, so betonen sie, „sollte eine kritische Bewertung der Integration von generativer KI am Arbeitsplatz mit der Frage beginnen, was ein bestimmtes Instrument den Arbeitgebenden ermöglicht und welche Anreize seine Einführung über das Versprechen der Produktivitätssteigerung hinaus motivieren“.

In vielen Branchen wird die Einführung generativer KI häufig durch die Aussicht auf eine Senkung der Produktionskosten oder eine Verkürzung der Produktionszeit motiviert. Sie wird aktiv in Personalplanungstools eingesetzt, insbesondere im Einzelhandel, in der Logistik oder im Gesundheitswesen, wo sie Unterbesetzung oder Outsourcing optimiert, was zu Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führt. Die Ersetzung durch Maschinen verstärkt die Vorstellung, dass Beschäftigte zu austauschbaren Elementen unter vielen anderen geworden sind.

Generative KI wird häufig eingeführt, um die Produktion zu beschleunigen und die Kosten zu senken. Sie tut dies, indem sie den Wert der Beschäftigten stärker nutzt. Hierzu sammelt sie die Daten von deren Arbeit und überträgt sie an Maschinen und kostengünstigere Beschäftigte, die diese Maschinen überwachen.

In dem Maße, in dem die Beschäftigten auf ihre Daten reduziert werden, müssen wir darüber nachdenken, wie wir ihnen mehr Rechte und besseren Schutz für die durch ihre Arbeit erzeugten Daten anbieten können.

👉 Originalartikel in Dans les Algorithmes

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!