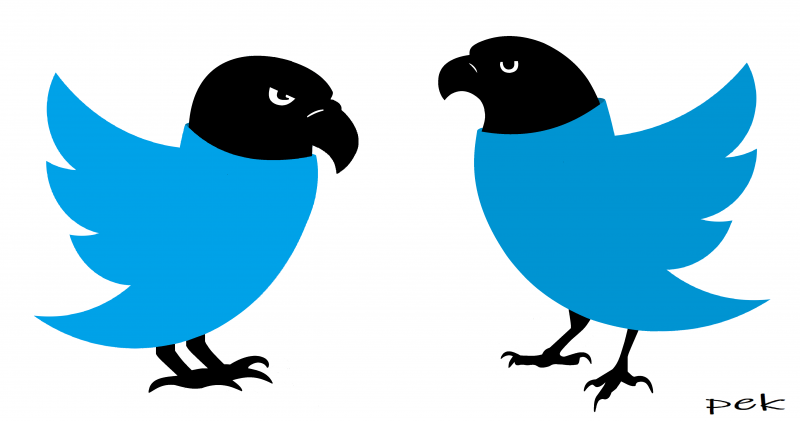

Medien und Organisationen wie die European Federation of Journalists, The Guardian, Dagens Nyheter, La Vanguardia und Ouest-France kündigen ihren Ausstieg aus X (ehemals Twitter) an. Dies scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, um über unsere Hypothesen über soziale Medien und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes nachzudenken.

So ist beispielsweise die Annahme weit verbreitet, dass soziale Medien die Hauptursache für psychische Probleme bei jungen Menschen sind. Ein kürzlich erschienener Artikel in The Conversation bringt einige dringend benötigte Nuancen ins Spiel.

Roland Paulsen, Soziologieprofessor an der Universität Lund, stützt sich auf Daten der Schwedischen Gesundheitsbehörde sowie auf Forschungsergebnisse aus Norwegen und Großbritannien, um zu zeigen, dass „junge Menschen schon lange vor der Zeit der sozialen Medien ängstlicher wurden“. Die Daten veranlassen Paulsen zu dem Schluss, dass die derzeit in ganz Europa laufenden Bemühungen, Smartphones in Schulen zu verbieten, nicht die gewünschte Wirkung auf die psychische Gesundheit haben werden. „Es ist zwar gut, auf die steigenden Raten von Depressionen und Angstzuständen aufmerksam zu machen“, schreibt Paulsen, „aber es besteht die Gefahr, dass man sich auf vereinfachende Erklärungen versteift, die das Problem auf technische Variablen wie ‚Bildschirmzeit‘ reduzieren. [...] Die Reduzierung des Problems auf isolierte Variablen, bei denen die Lösung in der Einführung einer neuen Politik (wie dem Verbot von Smartphones) zu liegen scheint, folgt einer technokratischen Logik [...]. Das Risiko bei diesem Ansatz besteht darin, dass die Gesellschaft als Ganzes von der Analyse ausgeschlossen wird.“

In ähnlicher Weise berichtet Victor Dhollande für France Inter, dass die Depressionsraten unter jungen Menschen in Frankreich seit den ersten Covid-Lockdowns stark angestiegen sind. „41 Prozent der Schüler*innen haben depressive Symptome (im Vergleich zu 26 Prozent vor Covid). Das entspricht einem Anstieg um 15 Prozentpunkte in nur vier Jahren. Im gleichen Zeitraum sind die Selbstmordgedanken bei den 18- bis 24-Jährigen von 21 auf 29 Prozent gestiegen. Ihre Ängste sind hinlänglich bekannt: wirtschaftliche Schwierigkeiten, eine zunehmend selektive und damit stressige Ausbildung, Arbeitslosigkeit. [...] Fast alle führen den geopolitischen Kontext an, mit internationalen Konflikten und dem Klimawandel, der ihre Zukunft immer unsicherer macht.“ Diese Zahlen sind das Ergebnis einer Studie von Forschenden der Universität Bordeaux und des französischen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung Inserm, die in Kürze verfügbar sein soll.

Nach Ansicht des Leiters eines psychiatrischen Krankenhauses in Paris könnte die Situation „in wenigen Jahren zu einer geopferten Generation“ führen, wenn nicht die richtigen Lösungen umgesetzt werden. „Das Problem“, schreibt Dhollande, „ist, dass die entsprechenden Einrichtungen überlastet sind. Die Situation ist in Krankenhäusern, medizinisch-psychologischen Zentren und Privatpraxen die gleiche: zu viele Patientinnen und Patienten, nicht genug Ärztinnen und Ärzte, nicht genug spezialisierte Einrichtungen.“

Etwas weniger dramatisch berichtet Harry Taylor in The Guardian über ein anderes psychisches Gesundheitsproblem, für das die sozialen Medien verantwortlich gemacht werden: „brain rot“ („Hirnfäule“). Jedes Jahr rufen die Herausgeber des Oxford English Dictionary die Öffentlichkeit auf, über das „Wort des Jahres“ abzustimmen. Im Jahr 2019 war es „Klimanotstand“. Im Jahr 2024 ist es das Wort „brain rot“, das laut Oxford University Press „im Jahr 2024 neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der Begriff wird verwendet, um die Besorgnis über die Auswirkungen des übermäßigen Konsums von minderwertigen Online-Inhalten, insbesondere in den sozialen Medien, zu erfassen“.

In The Conversation erörtert Filippo Menczer, Professor für Informatik und Computerwissenschaften an der Indiana University, die „ausländischen Beeinflussungskampagnen oder Informationsoperationen“, die sich in der Wahlsaison häufen, sowie die möglichen Lösungen, die Menczer mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Observatory on Social Media entwickelt hat. Während die Forschenden das Ausmaß solcher Operationen abschätzen und die Methoden beschreiben können, räumt Menczer ein, dass „die Folgen [...] aufgrund der Herausforderungen bei der Datenerfassung und der Durchführung ethischer Experimente, die Online-Gemeinschaften beeinflussen würden, schwer zu bewerten sind. Daher ist zum Beispiel unklar, ob Online-Beeinflussungskampagnen Einfluss auf Wahlergebnisse haben können“.

Angesichts der starken Abhängigkeit dieser Operationen von KI-Inhaltserstellungswerkzeugen schlägt Menczer vor, dass die Vorschriften zu ihrer Bekämpfung eher auf die „Verbreitung von KI-Inhalten über Social-Media-Plattformen als auf die Erzeugung von KI-Inhalten“ abzielen sollten. Die Plattformen können auch praktische Maßnahmen ergreifen, wie z. B. das Erschweren der Einrichtung von gefälschten Konten und automatisierten Beiträgen. „Diese Arten der Inhaltsmoderation würden die freie Meinungsäußerung auf den modernen öffentlichen Plätzen eher schützen als zensieren“, schreibt Menzer. „Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist kein Recht auf Bloßstellung, und da die Aufmerksamkeit der Menschen begrenzt ist, können Beeinflussungsmaßnahmen in der Tat eine Form der Zensur sein, indem sie authentische Stimmen und Meinungen weniger sichtbar machen.“

Schließlich untersucht Shamim Malekmian im Dublin Inquirer einen verdächtig unauffindbaren Aufruf für „digitale Wahlwerbung“, der im Vorfeld der Parlamentswahl in Irland auf X erschien. Die Untersuchung führt zu einer Diskussion darüber, wie EU-Verordnungen wie die DSGVO und DSA solche undurchsichtigen und nicht nachvollziehbaren Vorgänge während der Wahlzeit bekämpfen sollen.

In Zusammenarbeit mit Display Europe, kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!