Plus de deux mois après les élections législatives, la Belgique n’a toujours pas de gouvernement fédéral, et personne ne s’en émeut – pour l’instant. Suivant une pratique bien huilée, les négociations entre les partis afin de former une majorité, entamées au lendemain des scrutins avancent, au gré des vétos, des lignes rouges et des desiderata des uns et des autres.

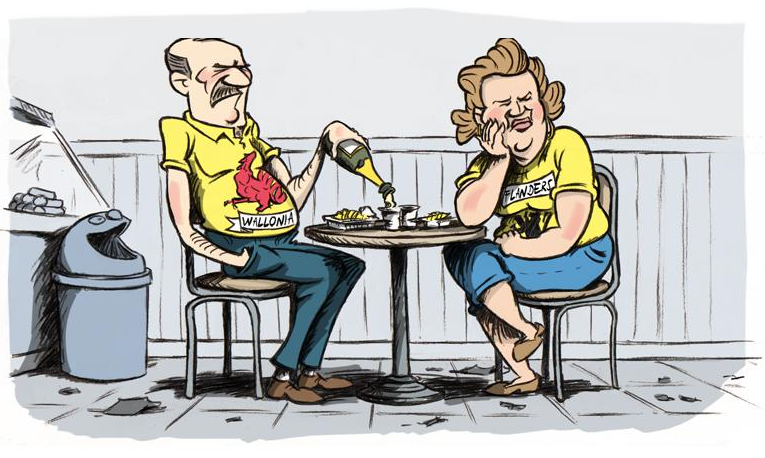

En Belgique, la formation des coalitions de gouvernement est un art solidement ancré au sein de la pratique politique, et cela, à tous les niveaux de la “lasagne institutionnelle”, c’est-à-dire les différentes articulations de l’Etat : fédéral, régional et communautaire. Ce dernier niveau correspond aux trois communautés linguistiques du pays (francophone, néerlandophone et germanophone), qui ne coïncident pas forcément avec les trois régions du pays (Wallonie, Flandres, Bruxelles-Capitale).

Après chaque élection (l’usage veut qu’elles se déroulent le même jour) ce ne sont pas moins de six parlements et autant de gouvernements qui doivent être formés selon une procédure largement coutumière. La raison tient essentiellement au système électoral proportionnel : les sièges sont attribués aux partis en fonction du nombre de voix obtenu. De celui-ci découle la multiplicité des partis – pas moins de 33 ont concouru aux scrutins du 9 juin.

Ainsi, chaque parti court seul dans la compétition électorale, le rapport de force en vue des négociations gouvernementales ne s’installant qu’après le vote. Au niveau fédéral, aucun parti n’obtenant la majorité absolue, la tradition veut que “le Roi désigne d’abord un informateur, généralement le président du parti gagnant qui cherche une coalition de partis candidats au pouvoir – généralement les autres vainqueurs, mais pas toujours”, explique Bernard Demonty, chef du service politique du quotidien francophone Le Soir et auteur remarqué d’un Petit tutoriel des gouvernements de coalitions à l’usage de nos amis français. L’informateur a pour mission de rassembler des informations sur les coalitions possibles et les intentions des différents partis. Si l’on n’est pas encore à l’étape de la formation gouvernementale proprement dite, le passage par un informateur est capital, car il permet d’établir la liste des possibles partenaires de gouvernement.

Cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant ce temps, le gouvernement sortant est en “affaires courantes” : il ne gère que les affaires urgentes et journalières. Ce système “permet de maintenir une stabilité pendant que les négociations se poursuivent”, note encore Bernard Demonty. “L’inconvénient est que ce système ne permet pas d’entreprendre des réformes importantes puisque cela sort des affaires courantes”. Une contrainte assortie d’une limite budgétaire restreignant d’autant plus sa capacité d’action.

“La Belgique a pu vivre sur ce système durant les très longues crises politiques que nous avons connues” – avec 541 jours en 2010-2011, la Belgique détient le record du monde – “mais si le pays a pu fonctionner, c’est aussi parce que les gouvernements régionaux n’étaient, eux, pas en affaires courantes”. Un système qui ne peut durer éternellement : l’impasse politique de 2010-2011 avait été écourtée, si l’on peut dire, “parce que les marchés financiers s’inquiétaient et que les agences de notation [avaient] commencé à dégrader la note financière du pays. Sur le moyen terme, ce n’est donc pas la panacée”, note encore Demonty.

L’art du compromis

“Quand la coalition (qui a la majorité absolue) est trouvée, le roi nomme un ‘formateur’, qui entame les négociations avec tous les partis de la future majorité, où chacun abandonne des points de programme parfois majeurs pour trouver un compromis. Ce n’est qu’à ce moment-là que le programme est établi”, continue le journaliste. Après être passé par le poste d’informateur puis de “préformateur”, Bart de Wever, président de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA, nationaliste) – premier parti au niveau fédéral – a été chargé par le Roi de poursuivre la construction du gouvernement en tant que “formateur” début juillet. Celui-ci n’étant pas parvenu à trouver un accord avec les autres partis, il a par la suite démissionné – et doit encore être remplacé. Entre-temps, un “médiateur royal” a été nommé en la personne de Maxime Prévot (Les Engagés, centre) afin de trouver des points d’entente entre les différents partenaires de coalition, qui peinent toujours à s'entendre. Un nouveau formateur devra être nommé à l’avenir pour confirmer l'essai, et pourra lui aussi être remplacé en cas d’échec de sa mission.

Une fois les partenaires et l’accord de gouvernement trouvés, les différents ministères sont distribués aux uns et aux autres. Dans un système de coalition, toute cette phase préparatoire est cruciale. “Une fois la feuille de route [comme on appelle familièrement l’accord de gouvernement] décidée, on s’y tient”, explique pour sa part Audrey Vandeleene, politologue à l’Université Libre de Bruxelles. “C’est un peu comme un contrat de mariage, et si les partenaires ne sont pas satisfaits durant les discussions, ils ont encore le temps de se désengager”. Un parti insatisfait par la suite pourrait quitter la majorité et mettre en péril un gouvernement parfois chèrement acquis.

En Belgique, l’art de la coalition réside dans la capacité des différents partenaires à mettre de côté leurs ambitions individuelles au profit d’un collectif. “Un parti négocie une mesure et accepte en échange de lâcher du lest sur une autre”, résume Vandeleene. “Les réformes prises sont en général des compromis, pas nécessairement sur le plus petit commun dénominateur, mais souvent dans un échange de mesures, par exemple une hausse de la fiscalité sur le capital contre une augmentation des allocations sociales”, ajoute Bernard Demonty, pour qui “ce système montre toutefois ces limites. Le gouvernement sortant, avec ses sept partis, est réputé pour avoir enterré un grand nombre de réformes promises”. L’étape d’attribution des ministères permet aux différentes forces politiques de récupérer les domaines dans lesquels elles pourront agir à leur échelle, quitte à ne pas appliquer tout le programme. Faire des concessions aux autres partis se révèle souvent inévitable.

Toutes les formations politiques ne sont pas les bienvenues à la table des négociations. Un “cordon sanitaire” belge entourant l’extrême droite est de rigueur. Avec 13,77 % des voix, le Vlaams Belang, parti d’extrême droite flamand, est la deuxième force politique du pays ; il est pourtant banni de facto de toute négociation. Si le cordon sanitaire est en principe réservé à l’extrême droite, on a vu, en parallèle de la montée du Parti du travail de Belgique (PTB, communément considéré d’extrême gauche), des appels à appliquer une sorte d’exclusion similaire de l’autre côté du spectre politique.

Le “compromis à la belge” a ses limites : le Royaume, pour l’instant, rejette l’idée du coalition formée avec les extrêmes, de droite comme de gauche. Ce n’est pas qu’une question de respect de l’ordre démocratique, comme l’explique Vandeleene : “Le PTB s’intègre mal dans [la mécanique de concession]”. Radicaux de gauche (et de droite) ambitionnent de faire des grandes réformes qui, par définition, vont à l’encontre de la méthode belge, faite d’accords et de renoncements. “Par définition, gouverner, c’est faire des compromis”, résume la politologue.

Cela dit, les alliances finissent souvent par unir des partis aux idées très éloignées : “Si l’on prend les trois dernières, on a eu un gouvernement avec des socialistes, des libéraux et des centristes, puis une union entre nationalistes flamands et libéraux francophones et le dernier associait tout le spectre politique, sauf les nationalistes flamands et l’extrême droite flamande. Il y avait donc des socialistes, des écologistes, des démocrates-chrétiens, et des libéraux”, rappelle Bernard Demonty.

En Belgique, l’art de la coalition réside dans la capacité des différents partenaires à mettre de côté leurs ambitions individuelles au profit d’un collectif

Le Parti du travail n’est pourtant pas si idéologiquement éloigné du reste de la gauche. “On l’a vu lors des dernières élections, mais [il s'accorde] sur beaucoup de points avec les autres partis, notamment sur des questions comme celle de la taxation”, note Vandeleene. Au manque de méthode s’ajoute un manque d’expérience du pouvoir et de professionnalisme – chez les radicaux de gauche et de droite – qui achève de les exclure des discussions.

Une fois la coalition formée, vient la partie la plus divertissante du processus : lui trouver un nom. Le jeu consiste à trouver un concept ou un objet qui possèderait les couleurs des partis qui la composent. “En général, c’est un journaliste politique qui les lance, et les autres journalistes suivent”, raconte Bernard Demonty. “C’est le cas pour la ‘Suédoise’ et l’‘Arizona’ [la coalition espérée aujourd’hui], dont les drapeaux correspondent aux couleurs politiques des partis de la coalition. Pour la ‘Vivaldi’ [la coalition sortante], qui comptait quatre tendances politiques comme les quatre saisons (socialistes, libéraux, écologistes et centristes), l’idée a été soufflée à l’oreille des journalistes par le président des libéraux francophones et le reste de la presse a suivi”, ajoute-t-il.

Langues et politique

Ces dernières années se sont enchaînées des formations parfois très variées d’une année à l’autre. Difficile d’établir un “modèle type” de la coalition belge. “On constate que les coalitions ont plus de difficultés au fédéral quand elles n’ont pas de majorité au sein des deux principaux groupes linguistiques”, fait toutefois remarquer la politologue. En Belgique, les coalitions ne sont pas tenues d’être représentatives des deux groupes linguistiques principaux du pays, francophone et néerlandophone. “Mais on a remarqué que c’étaient les gouvernements où c’était le plus compliqué”, soulève-t-elle. “Ce sont des coalitions où vous n’avez pas la majorité de l’électorat et où par définition les autres partis des groupes linguistiques sont contre vous.”

Un constat pragmatique qui fait écho la situation politique de la Belgique, séparée en plusieurs entités et populations qui doivent nécessairement s’entendre pour faire fonctionner le pays. Mais l’Etat fédéral permet une certaine autonomie. “Tout un tas de politiques publiques ne sont pas gérées par le gouvernement fédéral”, souligne Vandeleene. Et de rappeler que “certaines dépendent des régions ou des communautés : quand on a eu des blocages, toutes ces politiques publiques fonctionnaient normalement !”

Reste que les alliances qui émergent de ce système ne sont pas parfaites, selon Vandeleene. À la lenteur du processus de formation viennent s’ajouter un manque de clarté des politiques pour le citoyen et une impossibilité de faire passer de larges réformes – même si ce dernier point n'est pas nécessairement une mauvaise chose. “C'est un désavantage des systèmes majoritaires : ce que quelqu’un peut faire, quelqu’un d’autre peut le défaire”, tempère-t-elle. “On voit ça actuellement au Royaume-Uni, où les travaillistes ont été élus et vont probablement revenir sur pas mal de choses que le précédent gouvernement avait faites”. Pour résumer, “dans les coalitions, on avance à petits pas, mais c’est aussi plus dur de détricoter.”

Si la culture du compromis oblige les différentes formations à se satisfaire de ce processus lent et complexe, elle permet toutefois la tenue de débats politiques (la plupart du temps) dépassionnés. Quand la moindre crise politique ranime le spectre de l’indépendantisme et de la “fin de la Belgique”, ce n’est peut-être pas plus mal.

👉 L’article original sur Alternatives Economiques

Do you like our work?

Help multilingual European journalism to thrive, without ads or paywalls. Your one-off or regular support will keep our newsroom independent. Thank you!