En la región de San Martín, en la selva norte peruana, cuando el cielo se quiebra en dos y la lluvia cae con la fuerza de un río, Alfredo Sangama Sinarahua se refugia en una cabaña que construyó con sus propias manos. El techo está hecho de hojas trenzadas y el piso de tierra está salpicado por fragmentos duros y marrones: son las cáscaras del sacha inchi, el maní del inca.

Alfredo, agricultor kichwa de 39 años, golpea las semillas con un palo mientras espera que escampe. Se necesita fuerza para abrirlas. Dentro, las cápsulas esconden un aceite dorado que, en algún laboratorio europeo, transforman en ungüento antiedad o en suplemento vegano.

Alfredo sembró sacha inchi en una ladera de no más de mil metros cuadrados, cerca de la comunidad Solo del Río Mayo. Las plantas trepan otras plantas y se enredan entre sí buscando el sol. Hace unos años trabajaba en restaurantes de Tarapoto, pero regresó al campo porque las várices lo obligaron a dejar la cocina. “Vivo más tranquilo – dice –, solo trabajo hasta mediodía”.

Quince años atrás, su tío Misael Salas Amasifuen presidía el comité de productores de sacha inchi. “Éramos veinte socios, ahora ninguno sigue”, recuerda, encendiendo un cigarro. En 2010, el cultivo se expandió por toda la selva: ONGs, técnicos y promesas de prosperidad. Después vino el silencio.

Los precios se derrumbaron, los comités se disolvieron y quedó la descapsuladora que alguna vez donó la empresa Roda Selva a la orilla del río. Solo algunos como Alfredo conservan la costumbre de golpear las semillas cuando llueve: una forma de pasar el tiempo.

En 2005, la empresa francesa Greentech solicitó una patente basada en las propiedades cosméticas del sacha inchi como ungüento para la piel y la consiguió. Al mismo tiempo, la multinacional Cognis, con sede en Alemania, tramitó otra patente a través del sistema PCT, que permite proteger una invención en numerosos países mediante una única solicitud internacional.

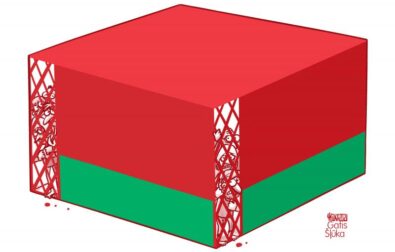

En 2006, desde Perú, la Comisión Nacional contra la Biopiratería apeló ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en París y ante la Oficina Europea de Patentes. Argumentó que el uso cosmético que quería patentar Greentech era el uso tradicional de las comunidades indígenas amazónicas Chayahuita, Campa, Bora y Huitoto, y que, por lo tanto, no era una novedad, sino conocimiento tradicional.

La Comisión cumplía con su mandato: evitar que los conocimientos ancestrales colectivos fueran aprovechados de manera exclusiva por agentes privados sin que se compartieran los beneficios.

A partir de entonces hubo negociaciones, abogados, informes, interpretaciones de la ley y del mundo de las patentes que desembocaron en la retirada de las empresas: ni Greentech ni Cognis consiguieron patentar la semilla ni su uso ancestral, pero sí convertirla en mercancía en otros lugares. Denunciar una patente no impide su mercantilización: solo la vuelve menos visible.

Antes de rendirse, Greentech ofreció una alternativa: que la patente fuera transferida a Agroindustrias Amazónicas, una empresa peruana de la que entonces poseía cerca del 20% de las acciones. La operación no prosperó, pero el vínculo quedó sellado. Actualmente la participación de la empresa se ha reducido a menos del 4%, aunque sigue siendo el cliente principal en la compra de aceite de sacha inchi para la industria cosmética.

Omar Ríos Rojas, director de Agroindustrias Amazónicas señaló que, entre 2019 y 2020, el anterior gerente de la empresa José Anaya cedió el terreno de la empresa a Xiadong Ji Wu, un empresario chino investigado por el Ministerio Público peruano por presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico ilegal de madera. El convenio permitió cultivar sacha inchi en 42 hectáreas de terreno de la empresa y toda la producción fue procesada en la fábrica y vendida a China como “aceite convencional”, dice Ríos Rojas.

Los saberes de las mujeres de Shampuyacu

Mientras tanto, en el Bosque de las Nuwas, a tres horas del aeropuerto de Tarapoto, camino al norte, por la vía Fernando Belaúnde Terry, un grupo de mujeres awajún protege otra forma de conocimiento. Son las guardianas de un fragmento de selva primaria rodeado por campos de arroz. Allí, entre árboles que impiden que la luz entre de golpe, crecen plantas medicinales: piri piri, ajo sacha, hierbas para la fiebre y para la vista nublada.

Ludia Sejekam arranca una hoja de ajo sacha, la perfora y se la pone sobre los ojos a modo de antifaz. “Ayuda a ver mejor”, asegura. Aprendió de su madre y ella de la suya. En el pueblo awajún, los saberes se heredan oralmente y se cuidan como partes del cuerpo.

Durante un tiempo, las mujeres de Shampuyacu compartieron ese conocimiento con los turistas que llegaban al bosque. Les mostraban las plantas, explicaban sus usos y los visitantes pedían “una plantita” para llevar a sus países. “Se la llevan, la siembran y ganan – dice Flor de María Samajain –. Y para nosotras, nada.”

En el discurso jurídico, la biopiratería suena técnica. En el terreno, es una forma moderna de expropiación. El término designa el uso de leyes de propiedad intelectual para monopolizar recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Como explica la filósofa Nancy Fraser, el capitalismo se sostiene tanto en la explotación como en la expropiación: extrae recursos de esferas no mercantiles – la naturaleza, el saber ancestral, la vida comunitaria – para crear su propia ganancia.

En el discurso jurídico, la biopiratería suena técnica. En el terreno, es una forma moderna de expropiación

Los pueblos indígenas no tienen un concepto de propiedad privada que se asemeje al de una patente. “Nuestros saberes han sido vulnerados desde hace mucho”, dice Wilfredo Tmash, presidente de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo.

El Perú, país de origen del sacha inchi, es también uno de los que más casos ha documentado y un ejemplo en el combate contra la biopiratería. Desde la Cumbre de Río de 1992, cuando se adoptó el Convenio sobre Diversidad Biológica, el país empezó a desarrollar una legislación nacional para proteger los conocimientos colectivos. En 2004 creó la Comisión Nacional contra la Biopiratería, que hasta hoy ha identificado 558 casos sospechosos de apropiación extranjera de recursos naturales peruanos.

El organismo monitorea 43 oficinas de patentes y analiza más de 15.000 documentos al año. Gracias a sus intervenciones, se logró frenar 173 registros indebidos. Pero el trabajo es desigual. “Si una patente ha sido concedida, es un proceso complicado y también carísimo” – reconoce su presidente, Andrés Valladolid. Para litigar el caso de la patente de maca otorgada en Estados Unidos, se requería un presupuesto de un millón de soles. Mucho conocimiento indígena no está escrito. Y si no está en un paper, no existe para el sistema.

El “aceite del futuro” triunfa en Asia

La ironía es que, mientras el Perú pelea por defender el origen de su semilla, el sacha inchi se cultiva legalmente en otros continentes. En China se siembra desde 2006, en los bosques húmedos de Xishuangbanna, provincia de Yunnan. Allí, donde antes crecía el caucho, ahora los agricultores chinos siembran la planta amazónica como “aceite del futuro”.

El producto se vende en Taobao, la mayor plataforma de comercio electrónico del país, bajo marcas como Yin Qi, en envases que muestran una estrella marrón sobre fondo verde, evocando una selva lejana pero disponible a un clic.

En Corea del Sur, cuna del K-beauty, el aceite vivió su auge en 2018, cuando una invitada a un programa de televisión de audiencia masiva lo definió como “el secreto de belleza del Amazonas”: un superalimento vegano, rico en omega-3, procedente de la Amazonía peruana. Desde entonces, influencers lo mezclan en sus cremas y batidos, lo usan como sérum nocturno o lo añaden a ensaladas y smoothies. El “superalimento peruano” se transformó en símbolo de bienestar y pureza tropical.

Según datos de UN Comtrade, Corea del Sur importa aceite de sacha inchi principalmente de Perú (alrededor del 80% del valor y el 95% del volumen total), seguido de China, Estados Unidos, España, Países Bajos, Tailandia y Vietnam. Aunque el volumen total sigue siendo modesto – 8 toneladas en 2022, su máximo histórico, por un valor de 112.000 dólares, frente a las 4 toneladas de 2019 (48.000 dólares) – , la tasa de crecimiento es muy significativa. La diferencia de precio respecto a otros orígenes sugiere, además, una mayor calidad percibida del aceite peruano. El país andino se consolida así como origen “auténtico” y de máxima calidad, mientras sus comunidades siguen negociando precios inciertos.

El comercio es pequeño, pero crece. Lo curioso es que, mientras las comunidades indígenas apenas sobreviven con precios fluctuantes y mercados inestables, en Seúl un frasco de sacha inchi se vende como lujo exótico, cuidadosamente fotografiado en baños minimalistas para redes sociales.

La promesa incumplida de la “alternativa sostenible” al narcotráfico y a la tala

A inicios de la década pasada, los precios se dispararon: un kilo llegó a valer veinte soles, unos cinco euros. Empresas como Roda Selva y cooperativas locales prometieron desarrollo. Las ONGs hablaban de una “alternativa sostenible” al narcotráfico y a la tala. Los agricultores se entusiasmaron y arrancaron otros cultivos para apostar por el nuevo oro vegetal.

Pero la bonanza duró poco. Entre 2013 y 2015 el precio cayó a cincuenta céntimos de sol, unos 12 céntimos de euro. Los compradores desaparecieron, las deudas crecieron. Muchos abandonaron sus parcelas de sacha inchi y migraron a la ciudad en busca de trabajo temporal en construcción o servicios.

“La gente se decepcionó y botó su producción”, dice Misael, el tío de Alfredo. “Por el abandono las personas tienen que buscar cómo sustentarse”

Hoy el sacha inchi sigue presente, disperso entre cultivos de plátano o cacao. En apariencia, un recuerdo del boom. Sin embargo, las exportaciones continúan: es el quinto producto más exportado de la región y Asia se ha convertido en el principal destino del aceite peruano, como reconoce también la propia promoción exportadora del país y sitios especializados como Agronegocios Perú. El circuito no se detiene, aunque los pequeños productores ya no sean los protagonistas.

El desigual destino europeo del sacha inchi

En Europa, el destino del sacha inchi se mide en mililitros. En tiendas bio y páginas de Amazon, una botella de 100 ml cuesta unos siete euros. En Londres o París, marcas cosméticas lo venden como esencia amazónica. Lico Amazonian Essence ofrece kits de 93 euros; la británica Lush lo comercializa como parte de su compromiso con “38 familias del Amazonas”.

El discurso del comercio justo y la sostenibilidad envuelve la transacción con un barniz moral. Los consumidores compran bienestar, pero también una narrativa: la de cuidar el planeta mientras cuidan su piel. La propia industria cosmética europea, representada por organizaciones como Cosmetics Europe, se presenta como motor de innovación “responsable” y “verde”. Sin embargo, las cadenas de suministro que alimentan esa imagen siguen ancladas en relaciones desiguales.

Según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), en 2020 las exportaciones de aceite de sacha inchi alcanzaron los 3,3 millones de dólares, un 52,8% más que el año anterior. Los principales compradores fueron Taiwán y Malasia, seguidos por España, Alemania y México. El precio promedio de exportación, sin embargo, cayó de 22,3 a 17,2 dólares por litro entre 2016 y 2020. El boom global no se traduce en bienestar local: a medida que el aceite se afianza en mercados de nicho, el valor unitario disminuye y la presión recae en la base de la cadena.

En el fondo, el sacha inchi condensa una pregunta que atraviesa toda la historia latinoamericana: ¿cuándo una planta deja de ser medicina y se convierte en mercancía? ¿cuándo los saberes colectivos se vuelven dinero? ¿Cuál es el límite de la explotación de la naturaleza/de la selva?

Así como en algunos territorios se ha obligado a comunidades indígenas a demostrar propiedad sobre la tierra y ante la ausencia se ha justificado la expropiación de sus tierras, lo mismo sucede con los saberes tradicionales sobre medicina, alimentos y cosméticos, entre otros, como es el caso del Sacha Inchi. ¿Cómo pedir un comprobante que acredite un conocimiento transmitido de generación en generación y entre culturas diversas en territorios nacionales diversos? ¿A quién? ¿A qué país le corresponde? ¿Quién debería regularlo? ¿Quién tiene derecho a “venderlo”, “regalarlo” o “explotarlo”? ¿Cuántos recursos y cuántos saberes habría que patentar para que no se los “roben” otros extranjeros?

El recorrido de esta semilla – desde las manos callosas de Alfredo hasta las góndolas iluminadas de París o Seúl – expone los límites del discurso ecológico global. En teoría, el aceite amazónico promueve el bienestar y la sostenibilidad. En la práctica, reproduce una cadena desigual que se inicia en la selva y termina en el rostro de quien puede pagar.

La biopiratería también se esconde en el parche del comercio justo y se disfraza de belleza natural, de contribución al planeta y de colaboración científica. O de turina de skincare en un video de TikTok.

Estrellas paradojales

Cuando cae la tarde en Solo del Río Mayo, Alfredo recoge las semillas que golpeó durante la lluvia. Las mete en una bolsa de tela. Dice que las venderá en el mercado, pero no sabe a cuánto. El precio cambia cada semana.

Sobre la mesa, una cápsula abierta muestra su interior: seis granos lisos y brillantes. Si uno los mira de cerca, parecen pequeños ojos. O estrellas.

En ellos se condensa toda una paradoja: el fruto de la selva convertido en cosmético, el conocimiento ancestral traducido en patente fallida pero en negocio exitoso, la promesa del desarrollo que vuelve a la Amazonía en forma de etiqueta “orgánica” y certificaciones que casi nunca llegan a quienes sembraron la primera planta.

¿Cuál es el límite de la explotación? ¿Seguiremos creyendo que la Amazonía es una fuente inagotable de recursos?

👉 Este artículo en Revista Late

🤝 Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Journalismfund Europe

¿Aprecias nuestro trabajo?

Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!