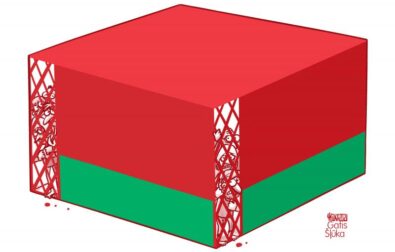

Lea Melandri (1941) es ensayista, escritora y periodista. Es una de las figuras históricas del feminismo italiano. Su obra Amore e violenza, il fattore molesto della civiltà ("Amor y violencia. El factor molesto de la civilización") se publicó en 2011 y se reeditará en 2024: el texto ha sido traducido al inglés. Para sus escritos consulta el Archivo de Lea.

La "dominación masculina" tiene una peculiaridad respecto a las demás. ¿Cuál?

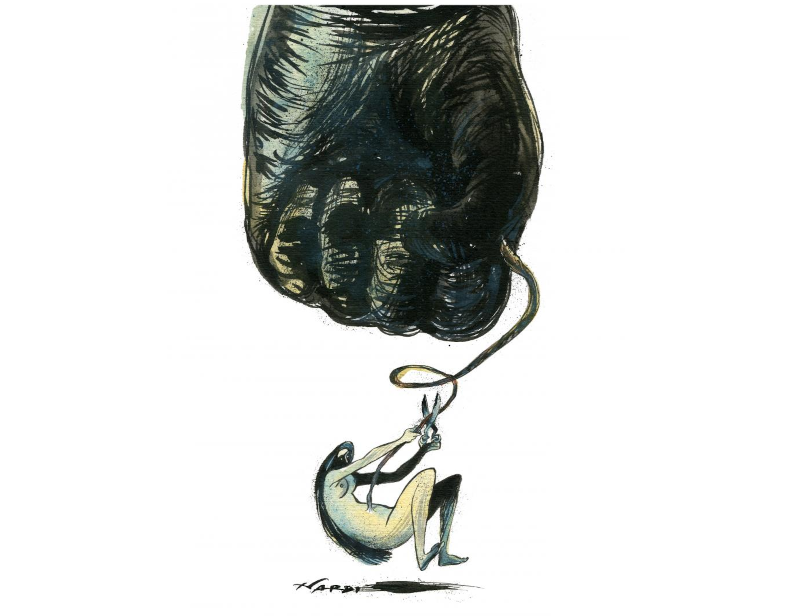

Lea Melandri: De todos los dominios que ha conocido la historia, el masculino es el más particular puesto que se produce durante las vivencias más íntimas, como la sexualidad, la maternidad, las relaciones familiares. Los hombres son hijos de mujeres, se encuentran con un cuerpo diferente al suyo que los generó en el momento de su mayor dependencia e impotencia. Es el cuerpo que los tiene a su merced durante los primeros años de vida, que puede proporcionarles acogimiento o abandono, originalmente contemplado como poderoso, un cuerpo que con el que interactuarán en la vida amorosa adulta en una posición de poder invertida. Al confinar a la mujer al papel de madre, el hombre también se ha obligado a llevar una máscara de virilidad siempre amenazada, a contraer vínculos de indispensabilidad incluso cuando no son necesarios. El sueño del amor, como pertenencia íntima a otro ser, unidad entre dos, extensión del vínculo original entre madre e hijo, lleva en sí el riesgo de un desgarro violento, ligado a la necesidad de autonomía de toda persona.

Las figuras de género, en su complementariedad y ubicación jerárquica, estructuran las relaciones de poder y, al mismo tiempo, empujan hacia un ideal, una reunión armoniosa de partes inseparables de lo humano: cuerpo y pensamiento, sentimientos y razón, etc. Es esta confusión entre amor y violencia la que hace que el surgimiento de la conciencia del sexismo esté todavía tan ralentizado y plagado de obstáculos.

Usted escribe: "En lugar de limitarse a condenar la violencia, pedir castigos más severos para los agresores y más protección para las víctimas, tal vez sería más sensato mirar hacia donde no nos gustaría que apareciera". ¿Cuáles son estas "zonas", lugares de la política y del alma?

Quizás no sea inútil partir de lo que fue el gran "desafío" o revolución del feminismo de los años setenta: el descubrimiento de que durante miles de años se habían considerado las experiencias humanas más universales —la sexualidad, la maternidad, el nacimiento, la muerte, los lazos familiares— como “no políticas”, confinadas a lo "privado" y al orden de la "naturaleza". Y como tales, están destinadas a seguir siendo como unas "permanencias".

“Ante la cadena ininterrumpida de feminicidios, es fácil gritar contra el ‘monstruo’, pedir un aumento de las penas. Más difícil es preguntarnos si no es precisamente el amor, tal como lo hemos heredado, confundido con el poder, el que debería cuestionarse”

Para quienes todavía nos inclinamos a considerarlas "lugares del alma" siempre han pertenecido a la historia, la cultura y la política. El lema "lo personal es político" significaba reconocer que en la vida individual, en las experiencias personales, así como en la memoria del cuerpo, hay tesoros culturales aún por descubrir, hay una historia no escrita que no se encuentra en ningún manual, en ninguno de los conocimientos e idiomas que ya se nos han dado.

Es en estas "zonas" excluidas de la escena y del discurso público, cubiertas por el pudor y la ignorancia, o por la "indecibilidad", donde la generación de aquellos años fue a buscar el fundamento de la separación entre política y sexualidad, entre el destino del hombre y de la mujer, así como el origen de todo dualismo: biología e historia, individuo y sociedad. La primera forma de violencia que tomó conciencia en esos años solo pudo ser lo que yo llamé "violencia invisible" o "violencia simbólica": una representación masculina del mundo que las propias mujeres hicieron suya por la fuerza, "incorporada". No es casualidad que la víctima hable el mismo idioma que el atacante. ¿Qué más podrían hacer las mujeres aparte de encajar en esos roles —"madres de", "esposas de"— tratando de obtener de ellos algo de poder y placer?

Éramos una generación que se rebeló contra las madres porque se las veía como un vínculo transmisor de la ley de los padres y uno de los temas en los que estuvimos profundizando con más dificultad fue, como era de esperar, la relación madre/hija. Descubrimos que la expropiación más violenta que sufrieron las mujeres fue la de ser borradas como "personas", identificadas por el cuerpo —cuerpo erótico, cuerpo materno— y reducidas a instrumentos "funcionales". Debimos, en ese momento, abrir las puertas de casa, cuestionar las relaciones de pareja, los vínculos familiares y, en toda su ambigüedad, sacar a la luz la violencia en sus formas "manifiestas": maltratos, explotación, feminicidios.

Si acabamos ocupándonos de la violencia doméstica mucho más tarde, a principios de los años 2000, fue porque evidentemente el amor actuaba como un velo, incluso para quienes, como en mi caso, habían presenciado durante años la violencia contra las mujeres de su familia. Hoy, ante la cadena ininterrumpida de feminicidios, es fácil gritar contra el "monstruo", pedir un aumento de las penas. Más difícil es preguntarnos si no es precisamente el amor, tal como lo hemos heredado, confundido con el poder, el que debería cuestionarse. Pero no es casualidad que el amor siga siendo un "tabú" incluso para el feminismo.

¿Cómo explicar que los hombres que matan a las mujeres que aman —el feminicidio de alguna manera es el drama supremo, pero antes de este acto (e incluso sin él) existen formas de violencia y control que se instauran en los amores "normales" y “felices”— son los "hijos sanos del patriarcado"?

Después de medio siglo de teorías y prácticas feministas solo es ahora, en estos días, cuando se comienza a hablar del patriarcado como un "fenómeno estructural". Fue un gran paso adelante hablar de feminicidios no como "casos de crónica negra", una patología individual o el producto de culturas atrasadas, pero aun así todavía queda mucho por hacer para reconocer que la violencia "manifiesta" es solo el aspecto más salvaje y arcaico de una cultura muy extendida que se ha convertido en "normalidad".

Siempre he preferido la definición de "dominación masculina", o "sexismo", antes que la de "patriarcado", tal vez por la vacilación ante la ambigüedad de un poder que ha visto confundido el rostro de un tierno hijo con el de un padre dueño y señor. Si los hombres fueran solo el sexo victorioso y seguro de sí mismo, no tendrían necesidad alguna de matar; si las mujeres vieran al hombre que amenaza sus vidas como un vulgar asesino, no dudarían tanto en denunciar la violencia que sufren. Hoy los hombres matan porque, ante la libertad de las mujeres —el hecho de que ya no son un cuerpo a su disposición, lo que hasta ahora se consideraba un privilegio "natural" masculino—, descubren su fragilidad y su dependencia.

Libres en la escena pública, junto con otros hombres, en realidad parece que el cordón umbilical los ha visto seguir siendo esencialmente hijos en el interior de los hogares, incluso de esposas o amantes mucho más jóvenes que ellos. Hoy podemos decir que el "patriarcado" es la visión del mundo que ha dado forma tanto al conocimiento culto como al sentido común, que lleva el signo de una comunidad histórica solo de hombres, pero que las propias mujeres han interiorizado. Si se ha convertido en "normalidad" es porque permaneció durante mucho tiempo en "lo privado" y en la inmovilidad de las leyes naturales.

Cita a Bourdieu –La dominación masculina (2000, traducción al español)– que habla del amor como "la forma suprema, porque es la más sutil e invisible, de la violencia simbólica".

Antes de leer Dominación masculina de Pierre Bourdieu —un libro que me encantó y que reseñé a pesar de no haber tenido la difusión que merecía en Italia— el tema del amor ya había entrado ampliamente en mi camino personal y político. A finales de los años setenta, dedicados en gran medida al problema de la sexualidad y la homosexualidad y centrados en prácticas como la autoconciencia y la práctica del inconsciente, me di cuenta de cuán importante me resultaba la necesidad de amor y de cuanto con él estuviera ligado, cuanto más fuertemente mejor, al "sueño de amor": vinculación, pertenencia íntima a otro ser.

A principios de los años ochenta comencé un largo análisis, descubrí los Diarios de una mujer de Sibila Aleramo y mantuve una columna de "correo del corazón" en la revista de gran tirada para para adolescentes "Ragazza in". Fueron los años en que escribí lo que considero mi libro más personal: Cómo nace el sueño de amor". En realidad debería haberlo titulado "Cómo termina la ilusión amorosa", ese sueño de "unidad entre dos" que Aleramo definirá, después de haberlo perseguido a lo largo de un número indescriptible de “amores” y “errores”, como un "acto sacrílego desde el punto de vista de la individualidad"

A partir de entonces he escrito muchas veces sobre el sueño del amor como "violencia invisible", preguntándome si esta era la fuerza o la debilidad de las mujeres, si su "esclavitud" más profunda no residía precisamente en el poder de hacerse indispensables para el otro, para hacer “buena” la vida de otro. Esta es la "revelación" que recorre los Diarios de Aleramo, el extraordinario camino de "autoanálisis" de una conciencia femenina anticipadora, que tuvo el valor de retirar, según sus palabras, "el amor de la lucha", para denunciar lo "impresentable" de ese vaivén entre el "éxtasis" y la "escarcha" que hacía y hace tan difícil para las mujeres la "molesta obligación de vivir para sí".

“Hoy los hombres matan porque, ante la libertad de las mujeres —el hecho de que ya no son un cuerpo a su disposición, lo que hasta ahora se consideraba un privilegio ‘natural’ masculino—, descubren su fragilidad y su dependencia”

El mérito del libro de Bourdieu es haber analizado a fondo las construcciones de género, lo masculino y lo femenino, en esas "permanencias" encontradas en los más diversos contextos históricos y políticos, haber reconocido en qué medida la dominación masculina ha sido una colonización de mentes, así como de cuerpos y, en particular, de haber cuestionado la ambigüedad del sueño de amor. En el último capítulo del libro, Bourdieu se pregunta si el amor, como fusión, como extravío en la otra persona, es un “oasis”, una "tregua" en la guerra entre los sexos, o la forma suprema de las “violencias simbólicas”, porque es la más invisible y por tanto la más sutil de todas ellas. Era la misma conclusión a la que yo había llegado en mi odisea feminista y el hecho de que fuera un hombre quien lo reconociera solo podía complacerme.

¿Se puede hablar del amor de otra manera, para liberar el lenguaje lo primero?

Creo que las alternativas empiezan a surgir solo cuando se ha analizado en profundidad el mal y, respecto a la conexión perversa entre amor y violencia, creo que el camino es aún largo. Muy interesante desde este punto de vista es el libro de la aclamada feminista bell hooks, Todo sobre el amor, pero también los ensayos de François Jullien, Sobre la intimidad. Lejos del ruido del amor. Al lado de ella. Presencia opaca, presencia íntima.

¿Qué ha cambiado en los últimos años, después del #MeToo y de los últimos sucesos de la crónica negra? Cuando hablamos por teléfono —el debate sobre el asesinato de Giulia Cecchettin estaba fresco— me dijo: "observo en los periódicos los discursos que nosotras, las feministas, venimos pronunciando desde hace muchos años". ¿Qué ha pasado?

Se ha producido un gran cambio, incluso más que con el #MeToo –que corre el riesgo de convertirse en un simple juicio mediático que afecta solo a figuras conocidas– en las últimas oleadas generacionales del feminismo, a partir de los años 2000. En 2007 se produjo en Italia la primera gran manifestación, promovida por el grupo "Sommosse", en la que aparecieron pancartas sobre la violencia doméstica y el lema "El asesino tiene las llaves de la casa".

Por fin se había puesto la mirada sobre esas interioridades familiares, en esas relaciones de pareja, donde ahora se manifestaba inequívocamente la violencia que siempre las había afectado y que el vínculo ambiguo con la vida íntima había mantenido ocultas hasta entonces. Al incorporar el sexismo al discurso político, los informes nacionales e internacionales sobre las causas de las muertes de mujeres han desempeñado un papel importante, al igual que, lamentablemente, la secuencia ininterrumpida de feminicidios.

Fue entonces importante en 2017 el nacimiento de la red Ni una Menos en Argentina. Desde entonces, cada año se han celebrado grandes manifestaciones los días 8 de marzo y 25 de noviembre a las que, sin embargo, nunca se les ha dado el protagonismo que merecían.

En esta última "marea" feminista, la novedad que encontré fue la ampliación del debate a todas las formas de dominación: sexismo, clasismo, racismo, colonialismo, etc. Regresaron las exigencias radicales planteadas por el feminismo de los años setenta, cuando se lo llamó "modificación del Yo y del mundo": el desafío era partir del lugar más alejado de la política, el Yo, la experiencia personal, para acometer y "trastornar" los conocimientos y poderes de la vida pública. Entonces pensamos y cambiamos mucho sobre el Yo, pero el mundo todavía estaba lejos, y hoy las generaciones más jóvenes ven todos los horrores y devastación.

El salto "imprevisto" de la conciencia histórica, reconociendo el legado esencial de medio siglo de feminismo, se produjo en Italia con el feminicidio de Giulia Cecchettin, la estudiante asesinada por su exnovio el 11 de noviembre de 2023. Fueron las palabras de Elena, hermana de la víctima, y su padre, Gino Cecchettin, las que pudieron abrir una brecha inesperada en una cultura y un periodismo todavía fundamentalmente machistas como el italiano.

La historia de un feminicidio más, en lugar de encerrarse en la vida privada de una familia herida, vio abiertas por primera vez las puertas del hogar, de lo doméstico, para dejar salir palabras escuchadas hasta ahora solo en manifestaciones del feminismo. El adjetivo "imprevisto", utilizado a principios de los años setenta por Carla Lonzi para calificar la aparición de las mujeres como "sujetos políticos" en la escena pública, vuelve a ser noticia hoy en relación con la dominación milenaria de una comunidad histórica solo de hombres. Solo un "padre" que ha sabido mirar más allá de su rol de progenitor y verse como un "hombre" entre hombres, unidos por una cultura viril que hoy los obliga a cuestionarse ante sus manifestaciones más violentas, podría eclipsar la figura del Patriarca, que algunos todavía observan con mal disimulada añoranza. La guerra entre sexos ha tenido sus raíces más fuertes y al mismo tiempo su encubrimiento más fuerte en la familia, debido a la confusión entre amor y violencia.

Correspondió a las figuras de un padre y una hija abrir una brecha en esa armadura que han sido hasta ahora los roles familiares, cuestionar la "normalidad" hecha de prejuicios atávicos que ha "privatizado" y "naturalizado" las relaciones de poder históricas. Las palabras de la hermana de Giulia fueron en sí mismas un punto de inflexión del que no hay vuelta atrás: fueron las consignas y las verdades gritadas por generaciones de feministas que emergieron por primera vez de ámbitos restringidos e ignorados para ser escuchadas y asumidas en los más diversos ámbitos de la vida pública.

Elena dijo: "El monstruo es una excepción, una persona de la que la sociedad no debe hacerse responsable. Los monstruos no están enfermos, son hijos sanos del patriarcado, de la cultura de la violación. El feminicidio no es un crimen pasional, es un crimen de poder. Necesitamos una educación sexual y afectiva generalizada, necesitamos enseñar que el amor no es posesión".

A partir de la carta que Elena envió al Corriere delle Sera, quien sigan intentando relacionar la violencia contra las mujeres con la patología del individuo, con la crisis de los valores familiares tradicionales o con la falta de castigos adecuados, lo que intentan es evitar a toda costa la evidencia del orden social, cultural y político en el que crece, y ya no serán creíbles.

En colaboración con European Data Journalism Network.

¿Aprecias nuestro trabajo?

Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!