L’état des forêts européennes s’est considérablement dégradé, concluait l’Union européenne dans une étude publiée en 2021. La stratégie pour 2021-2030, qui repose sur le Pacte vert européen, vise à améliorer la quantité et la qualité des forêts européennes et à renforcer leur résistance face à “l’incertitude du changement climatique”. La neutralité carbone, l’objectif que s’est fixé Bruxelles pour 2050, constitue un élément clé de ce processus. Il en va de même pour l’objectif ambitieux de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030. Alors que l’Europe se dirige vers une réduction des GES, il est légitime de se demander comment nous en sommes arrivés là.

Plusieurs facteurs expliquent l’équilibre des émissions dans les écosystèmes forestiers. Des études montrent que les monocultures manquent souvent de résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes : les plantations monospécifiques et les arbres à croissance rapide sont plus susceptibles d’être gravement endommagés par les incendies, les maladies et les tempêtes, des perturbations qui poussent les forêts à rejeter de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

S’il est bien connu que la décomposition ou la combustion des arbres libère du dioxyde de carbone (CO2), il faut également rappeler que les sols des forêts stockent généralement plus de carbone que les arbres dont ils soutiennent la croissance. Les tempêtes et les pratiques forestières telles que la coupe rase et l’utilisation de matériel lourd peuvent avoir des répercussions sur la quantité de carbone dans le sol.

Comment certaines forêts sont-elles passées de puits – chargés d’absorber le CO2 dans l’atmosphère – à émetteurs de carbone ? Cette enquête tâche de répondre à cette question en se penchant sur certains des cas européens les plus graves et en faisant le lien entre la gestion forestière et les émissions. Au Portugal, l’eucalyptus, une matière première essentielle pour l’industrie de la pâte à papier, est depuis longtemps au centre d’un intense débat public. En France et en Allemagne, les pins sauvages des Landes et les sapins du Harz sont également au cœur des discussions.

L’impact négatif des monocultures forestières sur l’environnement est indéniable. Pourtant, nombreux sont ceux qui tendent à le minimiser, notamment les acteurs économiques qui dépendent de ces matières premières issues de l’exploitation forestière. Dans ce débat s’affrontent les intérêts environnementaux et économiques de l’Europe. Mais un consensus peut-il vraiment être atteint ?

La forêt des Landes : un million d’hectares de pins maritimes qui luttent contre les bouleversements climatiques

Quel drôle de voyage que de traverser la forêt des Landes dans la région Nouvelle-Aquitaine du Sud-Ouest de la France … Un voyage de plus de trois heures à travers des rangées de pins maritimes qui se déclinent à perte de vue. S’étendant sur plus d’un million d’hectares, ces plantations de monocultures forment aujourd’hui la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale.

Ces pins maritimes, dont la quatrième génération d’hybrides a récemment été développée, connaissent une croissance plus rapide que jamais et fournissent un matériau grandement apprécié. La forêt des Landes produit à elle seule plus du quart de la récolte française de bois et le chiffre d’affaires annuel de l’industrie du bois de la région Nouvelle-Aquitaine est estimé à plus de dix milliards d’euros.

Toutefois, ce mode de production est de plus en plus remis en question. Et pour cause : ces dernières décennies, la forêt des Landes semble être victime d’une malédiction, frappée à plusieurs reprises par des phénomènes climatiques extrêmes qui ne font qu’accentuer son manque évident de résilience.

En 1999, la tempête Martin ravageait la région. Dix ans plus tard, la tempête Klaus dévastait jusqu’à 60 % du massif des Landes. En 2022, le sort s’acharne : la forêt des Landes est touchée par de gigantesques incendies. L’été 2022 est le plus chaud jamais enregistré depuis 2003. Un épisode lourd de conséquences : plus de 30 000 hectares brûlés et près d’un million de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère.

Malgré ces événements, les mêmes monocultures de pins maritimes ont été replantées et la production forestière n’a cessé de se développer. Les pratiques forestières n’ont quant à elles pas évolué : coupes rases, hybridation de pins pour accélérer leur croissance, utilisation de machines qui appauvrissent les sols en écrasant la végétation et les systèmes racinaires … Les arbres utilisés pour la production de bois de construction, de bois énergie et de bois industriel sont aujourd’hui récoltés tous les 35 ans, contre 60 ans auparavant.

Dans cette région, où 90 % des forêts sont privées, les gestionnaires forestiers qui se tournent vers d’autres modèles d’exploitation se comptent sur les doigts d’une main. Eric Castex en fait partie. Habitant dans les Landes depuis la fin des années 1990, il fait aujourd’hui partie du réseau Pro Silva, une confédération européenne de forestiers professionnels promeut une gestion forestière mixte à couvert continu, respectueuse des processus naturels et des écosystèmes forestiers.

Par exemple, Eric Castex n’a jamais recours à des pratiques telles que la coupe rase. Pour maintenir un couvert forestier continu, il enlève de manière sélective jusqu’à 20 % de ses arbres. Il croit aussi fermement à la régénération naturelle, un principe selon lequel les graines poussent naturellement là où les conditions sont favorables. Chênes pédonculés, chênes tauzins, peupliers trembles, marronniers, et – bien sûr – le favori de la région, le pin maritime ; ces espèces se sont naturellement établies sur le terrain d’Eric Castex.

“Pour moi, tout tourne autour du monde vivant, et il y a certains types de connaissances qu’il est tout simplement impossible d’ignorer”, déclare le gestionnaire forestier, spécialisé dans la production de gros bois d'œuvre de qualité. Il explique par exemple qu’une forêt qui présente une diversité d’espèces est essentielle au maintien d’un réseau mycorhizien solide. Dans l’humus ou sous le sol, à l’abri des regards, les arbres, les champignons et d’autres organismes forestiers interagissent pour former ce réseau. À travers ces connexions, l’eau, l’azote, le carbone et d’autres minéraux essentiels sont transférés, ce qui permet de réguler le taux d’humidité dans la forêt. Ce processus est essentiel pour garantir la résistance des forêts aux incendies et aux maladies. Dans les monocultures forestières, les associations mycorhiziennes sont nettement inférieures à celles des forêts riches en biodiversité.

Marqués par ces phénomènes climatiques, les membres du réseau Pro Silva sont favorables à un changement en matière de pratiques de gestion forestière. Toutefois, en France, le lobby forestier est puissant et le modèle intensif qu’il défend bénéficie d’un soutien politique, financier et éducationnel, la gestion traditionnelle étant la seule méthode de gestion enseignée dans les écoles forestières.

Ces lobbies utilisent parfois des arguments surprenants pour continuer à promouvoir le modèle “monoculture/coupe rase”. Ils soutiennent notamment que les sols sont trop pauvres, que les forêts se dégradent naturellement et que les coupes rases sont bénéfiques pour les oiseaux.

La forêt diversifiée d’Eric Castex, qui a jusqu’à présent échappé aux maladies et aux incendies, est la preuve vivante qu’une autre approche est possible dans les Landes. “Mon objectif est de semer des graines”, explique-t-il, exprimant son désir de sensibiliser d’autres personnes aux besoins de la forêt et à ceux des humains.

Les terres abandonnées du Portugal

En 2018, Mark Beighley et Albert C. Hyde, deux Américains experts en feux de forêt se sont rendus au Portugal pour enquêter sur une tragédie qui avait frappé la région centrale du pays l’année précédente. “Le Portugal est entré dans une nouvelle ère en matière d’incendie”, rapportaient-ils alors dans leurs conclusions, qui sont toujours d’actualité aujourd’hui.

À l’ère du changement climatique, ils mettent en garde sur le fait que de petites réformes ne suffiront pas à réduire le risque d’incendies catastrophiques. Leur rapport indique que cette tragédie est due à une gestion lacunaire des forêts : d’après leurs estimations, 80 % des forêts du Portugal ne feraient l’objet d’aucune gestion. Les mauvaises pratiques en matière de gestion, notamment celles appliquées aux monocultures d’eucalyptus et de pins, donnent lieu à de “vastes zones de monocultures surpeuplées et d’une seule classe d’âge”.

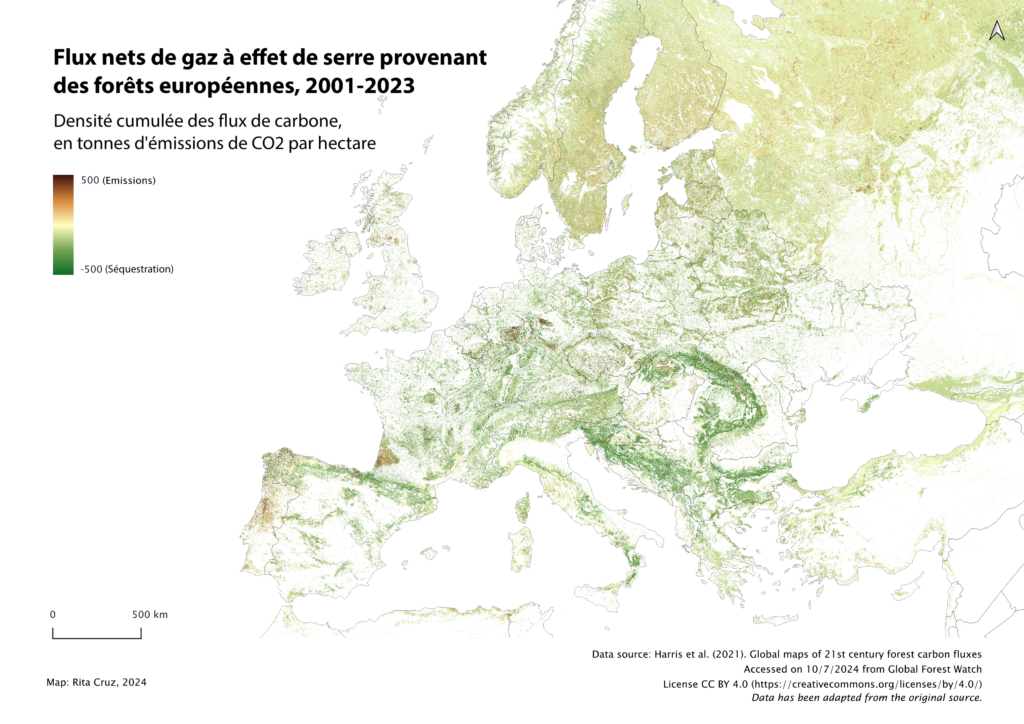

Les données de ces deux dernières décennies montrent que les forêts portugaises ont joué leur rôle de puits de carbone la plupart du temps. Le bilan cumulé négatif est dû à la hausse considérable des émissions au cours d’années marquées par d’importants incendies, comme en 2003, 2005, 2013, 2016 et 2017, et est particulièrement visible dans la région centrale du pays.

Les Portugais se sont habitués à ce quotidien marqué par la mort et la destruction : combien d’hectares brûlés, de maisons détruites, de moyens de subsistance perdus, de personnes blessées, de vies brisées … Pour eux, les forêts brûlent en été, c’est un fait. Outre les conséquences humaines, sociales et économiques, les incendies ont également de graves répercussions sur l’environnement, puisqu’ils affectent l’une des fonctions essentielles de la forêt : la séquestration du carbone.

Près de 84 % des forêts portugaises sont privées, un chiffre bien supérieur à la moyenne européenne qui s’élève à 60 %. Malgré le poids du secteur privé, l’absence de perspectives à long terme pousse de nombreux propriétaires à investir dans des espèces à croissance rapide, telles que l’eucalyptus, qui garantissent des bénéfices rapides.

L’importance de l’industrie de la pâte à papier à base d’eucalyptus pour l’économie portugaise est indéniable. En 2022, 9 % des exportations totales du pays provenaient du secteur forestier, dont plus de la moitié de l’industrie de la pâte à papier, du papier et du carton.

Toutefois, l’impact environnemental de la production de pâte à papier est vivement critiqué en regard de son expansion qui semble illimitée. Le Portugal compte actuellement 845 000 hectares d’eucalyptus, dont près de 23 % sont gérés par l’industrie. À la suite des incendies de 2017, une loi a été adoptée pour limiter cette expansion. Cette nouvelle législation a eu un impact significatif sur le nombre de nouvelles plantations, mais l’industrie déclare avoir besoin de plus de matières premières pour soutenir cette croissance.

Il y a un an, le PDG de Navigator a publiquement défendu le rôle de l’expansion de l’eucalyptus dans le maintien de la croissance de l’entreprise, et la Fédération nationale des associations de propriétaires forestiers a demandé au gouvernement de revoir la loi. Le gouvernement actuel a affirmé qu’il n’agirait pas en ce sens. Quant au point de vue de l’industrie, nos questions sont restées sans réponse. Néanmoins, elle soutient publiquement que le secteur agit comme un puits de carbone.

L’eucalyptus est une espèce qui brûle facilement : elle représente près de 26 % de la forêt portugaise, et que ses caractéristiques accélèrent la progression des flammes. “Une plantation d’eucalyptus, par unité de temps, par année, a sans doute plus de chances de retenir le carbone car elle connaît une croissance extrêmement rapide et absorbe donc plus vite le dioxyde de carbone qu’une forêt de chênes”, explique le biologiste Francisco Moreira. Selon lui, “le risque d’incendie est généralement plus élevé dans une plantation que dans une ancienne forêt de chênes. Par conséquent, lorsque l’on choisit de remplacer une plantation par une autre, il faut intégrer ces différents paramètres, qui sont subjectifs”, poursuit le chercheur.

Entre-temps, le secteur s’est déjà développé au-delà des frontières du Portugal. Les deux plus grandes entreprises de production de papier convoitent désormais la région espagnole de Galice, au nord du Portugal. Navigator a lancé une campagne de location auprès de propriétaires privés galiciens. Son concurrent, Altri, prévoit de construire une usine dans la région, une annonce qui a donné lieu à une manifestation rassemblant des milliers de personnes dénonçant l’impact environnemental du bâtiment.

L’avenir des forêts portugaises, laissées à l’abandon par des propriétaires terriens désabusés et négligées par les législateurs de Lisbonne pendant des décennies, reste en suspens. Ces dernières années ont été marquées par une prise de conscience et la mise en œuvre de nouvelles mesures, telles que la loi limitant les plantations d’eucalyptus et les réglementations en matière de prévention des incendies. Aujourd’hui, alors que l’Europe du Sud subit de plein fouet le changement climatique, la perspective d’incendies plus importants et plus destructeurs est dans tous les esprits.

Cet été n’a pas fait pas exception. Des feux de forêt extrêmement difficiles à contrôler ont démarré le 14 septembre 2024 et ont duré plusieurs jours, entraînant la mort de trois civils et de quatre pompiers. Outre les pertes humaines, ces incendies ont entraîné le pic d’émissions le plus élevé de ces 22 dernières années pour le mois de septembre, et la fumée s’est propagée jusqu’en Espagne et en France. Le Premier ministre portugais a conclu à un incendie d’origine criminelle, ce qui a suscité de vives critiques de la part de l’opinion publique. Beaucoup y voient une généralisation grossière ne permettant pas d’identifier clairement les causes structurelles de ces incendies destructeurs.

D’après le gouvernement actuel, de nouvelles mesures de promotion des investissements devraient être mises en œuvre pour rendre les forêts et les campagnes plus attrayantes, ce qui permettrait de lutter contre l’exode vers les grandes villes et l’étranger. L’avenir nous dira si ces mesures ont permis de faire de la gestion forestière une pratique économique viable pour les petits et moyens propriétaires, de renforcer la résistance des forêts face à des incendies toujours plus nombreux et de transformer ces zones rurales portugaises en un lieu d’espoir pour leurs habitants.

Les forêts fantômes du Harz, un paysage décimé par les scolytes

Des lignes de chemin de fer à voie étroite, alimentées au charbon, traversent le massif du Harz, une chaîne de montagnes située au centre de l’Allemagne, autrefois recouverte de forêts denses.

Avant s’étalaient ici des forêts principalement commerciales, constituées en grande partie d’épicéas. Mais de ces bois denses et sombres ne subsistent aujourd’hui que des clairières : les deux tiers des épicéas sont morts. Les pentes sont jonchées de troncs d’arbres gris-blanc, frappés par la tempête et couchés les uns sur les autres, tels de gigantesques bâtons de Mikado.

Ce phénomène est loin de se limiter au Harz. Les chaînes de basse montagne sont particulièrement touchées, comme le montrent les données de Global Forest Watch (GFW) : entre 2001 et 2022, l’Allemagne a perdu 1,23 milliard d’hectares de forêts, soit près de 10 % de l’ensemble de ses forêts. En Allemagne, quatre arbres sur cinq sont touchés par la maladie, d’après le rapport national sur l’état des forêts.

Près de 180 000 hectares de forêts ont subi des dommages irréparables ou sont morts, regrette le biologiste Pierre Ibisch, professeur de conservation de la nature à l’Université d’Eberswalde. Un problème principalement dû à la sécheresse, qui touche les couches les plus profondes du sol, et qui concerne tout particulièrement les monocultures telles que celles des montagnes du Harz.

Si vous vous arrêtez sur le haut plateau, vous aurez l’impression d’être sur un champ de bataille. Ici, les scolytes ont attaqué et détruit les forêts autrefois sombres. L’écorce des épicéas porte les stigmates de leurs trous de forage qui se rejoignent pour former des tunnels érodés. Les larves des scolytes vivent dans le liber de l’écorce (partie de l’écorce de l’arbre) et se nourrissent de la sève de l’arbre. S’il y en a trop, l’arbre meurt.

Si vous vous arrêtez sur le haut plateau, vous aurez l’impression d’être sur un champ de bataille. Ici, les scolytes ont attaqué et détruit les forêts autrefois sombres. L’écorce des épicéas porte les stigmates de leurs trous de forage qui se rejoignent pour former des tunnels érodés. Les larves des scolytes (insectes apparentés aux coléoptères) vivent dans le liber de l’écorce (partie de l’écorce de l’arbre) et se nourrissent de la sève de l’arbre. Si les larves sont trop nombreuses, l’arbre meurt.

Toutefois, de vastes zones du Harz ont été affaiblies par des années de sécheresse. Entre 2018 et 2022, les précipitations se sont fait particulièrement rares, et il a fait anormalement chaud pendant de longues périodes. Ces conséquences du changement climatique ont permis l’invasion massive de scolytes et la perte de vastes zones forestières. En cas d’invasion massive, même les arbres en bonne santé sont menacés. De plus, les espèces d’épicéas – importées dans la région pour leur bois de construction à haut rendement – ont bien du mal à résister.

Un conflit a éclaté sur la manière de gérer les gigantesques quantités de bois mort. Alors que de nombreux propriétaires forestiers ont fait défricher les zones mortes avec les racines, l’administration du parc national du Harz a fait exactement le contraire. D’après cette dernière, le bois mort renforce les défenses de la forêt : il retient une grande quantité d’humidité et constitue ainsi une défense naturelle contre les incendies.

Pour l’ONG Naturschutzbund (NABU) aussi, le bois mort forme une précieuse couche d’humus et constitue ainsi un habitat pour un grand nombre d’organismes tels que les champignons ou les insectes. Le bois mort retient le carbone dans le sol, ce qui permet de lutter contre la crise climatique. En outre, le défrichement nécessite l’utilisation de matériel forestier lourd, ce qui cause des dommages irréversibles au sol. Le litige a été porté devant les tribunaux. L’ONG a finalement obtenu gain de cause et une forêt fantôme d’épicéas morts subsiste autour du point culminant du Harz, le Brocken.

🤝 Cet article est publié dans le cadre du projet collaboratif Come Together. Il a reçu le soutien de Journalismfund Europe.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !