Le paysage est féerique, mais ce ne sont pas les portes du paradis qui s’ouvrent pour nous permettre d’accéder à l’île de Persin, mais bien celles d’une prison. De l’autre côté de l’imposant portail se déploie une vue panoramique sur l’une des plus belles réserves naturelles du Danube. Le parc s’étend sur la rive bulgare du fleuve et comprend plusieurs îles, couvrant une superficie de 21 762 hectares. Classée à la fois dans les réseaux Natura 2000 et Ramsar, la réserve est reconnue comme une zone humide d’importance mondiale.

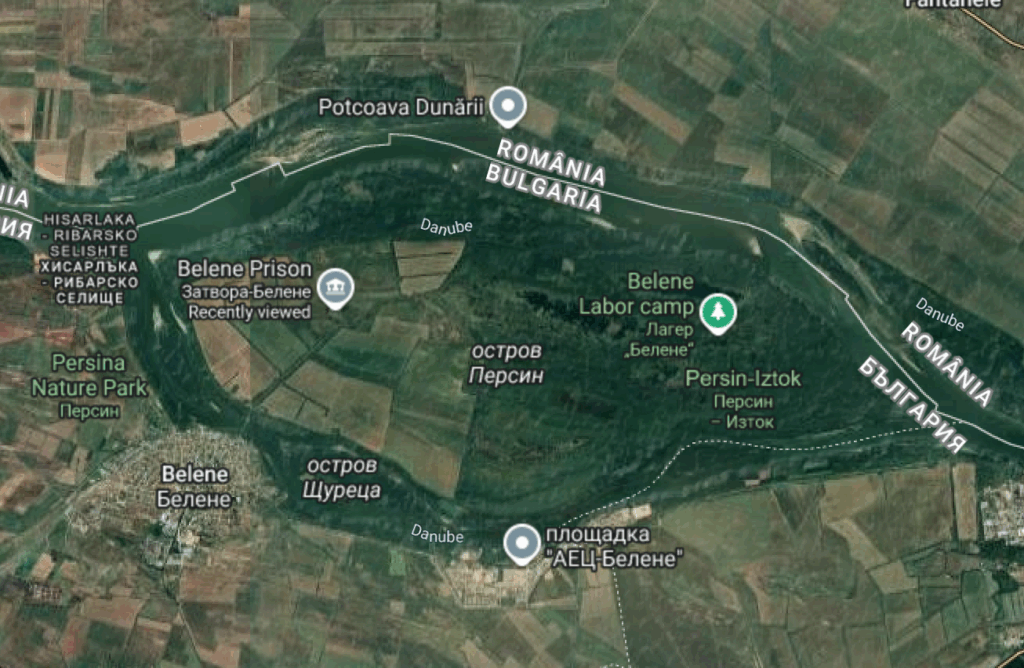

Isolée du continent par les larges bras du fleuve, à mi-chemin entre la Bulgarie et la Roumanie, l’île, parfois appelée Béléné en référence à la petite ville voisine du même nom, fut choisie par le Parti communiste bulgare pour accueillir un camp de travail de sinistre réputation.

C’est la visite de ce site particulier qui nous a valu le laissez-passer, délivré par l'établissement carcéral, nécessaire pour accéder à l'île. Notre visite est encadrée par l’ONG Belene Island Foundation, fondée en 2016. C’est Vencislav, guide d’une trentaine d’années, qui présente nos papiers aux gardes de la prison. Derrière nous, quelques familles de détenus patientent avec des cabas chargés de nourriture.

Traverser à pied un antique pont flottant motorisé, installé par l’armée bulgare dans les années 50, reste le seul moyen d’accéder à l’île. Le véhicule utilisé par l’ONG est garé sur l’autre rive et jusque-là, aucune photographie n’est permise par les autorités pénitentiaires.

Il faut ensuite rouler une trentaine de minutes sur de petites routes asphaltées pour atteindre les ruines du camp de Béléné : “La première chose que l’on a demandé aux détenus a été de construire cette route. Au début, ils devaient gagner le camp à pied, à travers les marais” explique Vencislav. Le chemin est ponctué de modestes édifices que l’on aperçoit au détour d’un bois ou d’un champ, appartenant soit à la prison, soit à des exploitations agricoles : “Certains prisonniers ont le droit de circuler librement sur l’île, parce qu’on leur a donné des missions précises, comme de travailler dans une des fermes. Il est possible que nous en croisions sur notre chemin, mais par mesure de sécurité, je vous demanderais de ne pas interagir avec eux”.

Finalement, nous arrivons au camp sans croiser personne, même devant la maison qui garde l’entrée du site, et où un gros chien semble veiller sur un potager. Sur place, il ne reste que quelques bâtiments délabrés, devant lesquels l’association a reconstitué le portail d’origine. “Oui, on peut être fier d’être un homme”, peut-on y lire. Une inscription qui fait probablement référence à la vocation du lieu : celle de rééduquer les détenus.

Le parcours pédagogique a été conçu par l’ONG Sofia Platform, spécialisée dans le travail de mémoire sur le régime communiste et la période dite de “transition” qui a immédiatement suivi. Dans la dernière salle, des survivants du camp de travail “dialoguent” virtuellement avec les visiteurs, via un dispositif technique qui contraste avec le décor. Grâce à un écran mobile installé à hauteur d’homme, nous pouvons poser des questions aux témoins, qui ont été préalablement interviewés par l’ONG. Guidée par une grille d’entretien efficace, une intelligence artificielle nous aiguille vers les réponses les plus vraisemblables, créant ainsi l’illusion d’un échange en tête-à-tête.

Cuisinier de métier, originaire de Béléné, Vencislav a tenté sa chance à l’étranger et à Varna – une localité sur la mer Noire – avant de revenir dans sa ville natale. Il s’est engagé dans la fondation “pour aider ses amis qui l’ont créée, et parce qu’il a toujours aimé l’histoire”. Le fonctionnement de l’organisation est artisanal : “Nous nous formons entre nous, avec les livres que nous trouvons. Nous assurons nous-mêmes les visites, l’entretien des routes et des bâtiments. Nous essayons aussi de recueillir la mémoire locale, mais ce n’est pas simple : les générations qui ont connu le premier camp disparaissent, et le sujet reste sensible”. Leur budget repose sur de modestes subventions, à peine suffisantes pour louer un petit local, réparer le véhicule et maintenir un site internet.

Malgré la bonne volonté de ces bénévoles, les lieux sont en piteux état. Les fenêtres du bâtiment principal sont brisées, rendant toute visite hivernale inimaginable. Un second édifice identique s’est partiellement effondré et est interdit d’accès.

Créé en 1949, le camp de Béléné a d’abord accueilli les premières victimes de la répression communiste : agrariens, anarchistes, monarchistes, goryanis (résistants anticommunistes), ainsi qu’une dizaine de pasteurs évangélistes. Il s’est d’abord développé sur deux sites principaux avant de rapidement devenir un des piliers de l’archipel concentrationnaire bulgare, qui compta jusqu’à une centaine de camps.

En 1952, il abritait 2 323 détenus, dont 75 femmes. Un site exclusivement féminin fut même ouvert sur une petite île voisine, mais les témoignages et les documents concernant celui-ci sont rares. Sur toute la période, plus de 15 000 personnes y furent internées.

Officiellement fermé en 1953 après la mort de Staline, le camp de travail est transformé en prison de droit commun. Il ouvre à nouveau après l’insurrection de Budapest de 1956, avec l’ajout notable d’une section pour mineurs, ce qui fait scandale à l’Ouest. Sous la pression provoquée par la critique à l’international et par une grève de la faim, les autorités bulgares annoncent une nouvelle fermeture en 1959. Sur le site n°2, les baraquements sont brûlés et les terrains inondés pour en effacer toutes les traces. Mais des bâtiments en dur sont aussitôt construits sur le terre-plein central, dont celui que nous avons visité.

Les détenus morts, pour la plupart d’épuisement ou de maltraitance, mais aussi par exécution sommaire, sont enterrés à la va-vite aux abords du camp, sans aucune sépulture. Depuis 1961, des témoignages attestent que les cadavres du camp de Lovech, situé également au nord du pays, sont transférés à Béléné. Ils sont enterrés clandestinement sur les plages d’une petite île voisine, où la terre meuble des rivages est plus facile à manipuler.

Selon notre guide, la cadence et la méthode employées débouchèrent même sur une querelle diplomatique, “car des morceaux de cadavres [étaient] régulièrement emportés par le fleuve jusqu’en Roumanie voisine”. Les autorités roumaines faisaient alors part de leur mécontentement auprès de leurs homologues bulgares, “car les populations terrorisées [étaient] persuadées que la Securitate (la police secrète roumaine durant l’ère communiste) [était] à l’origine de ces atrocités”.

Dans les années 1980, Béléné a principalement accueilli des membres de la minorité turque opposés à la politique d’assimilation forcée du régime de Todor Jivkov, secrétaire du Parti communiste bulgare pendant 33 ans. Le camp de travail n’a fermé définitivement ses portes qu’en 1987, deux ans avant la chute définitive du bloc de l’Est. La prison de droit commun, elle, fonctionne toujours, avec une capacité de 395 places et un dortoir pour détenus en semi-liberté. Il s’agit encore du principal employeur dans la commune.

Malgré les déclarations officielles formalisant des fermetures temporaires, il semble que le camp ait été utilisé pendant toute la période du régime communiste. Comme le signale d’ailleurs notre guide, “il est probable que des mouvements de prisonniers aient été orchestrés entre la prison et le camp de travail, afin de brouiller les pistes, alors que le statut de prisonnier politique n’existait pas”.

Sur le site principal, seul un mirador en ruine permet encore d’appréhender la réalité répressive du camp. Il n’est malheureusement pas sécurisé pour la visite, et le chemin d’accès est envahi par une épaisse végétation.

Sans nous interdire de nous en approcher, notre guide nous demande de ne pas trop nous éloigner. Nos déplacements erratiques évoquent immanquablement le film Stalker d’Andreï Tarkovski et les errances de ses protagonistes évoluant dans la Zone, décor mêlant menaçantes ruines industrielles et espaces naturels immaculés.

Mais que viennent chercher les visiteurs dans les ruines du camp de travail de Béléné ? Alors que nous sommes sur le départ, Vencislav nous donne peut-être une piste : “Nous avons toute sorte de visiteurs, mais la plupart sont Bulgares. Pour moi, c’est un devoir de venir ici et de comprendre ce qu’était ce camp et la réalité de notre histoire. Malheureusement, certains pensent que le problème n’était pas le camp, mais le type de prisonniers. Pourtant, des régimes très différents ont utilisé les camps : nazis, communistes, mais aussi des démocraties comme les Etats-Unis [qui ont enfermé] les Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c’est ce modèle de répression des opposants politiques qui est à proscrire”.

Jusqu’à aujourd’hui, aucun dignitaire du régime n’a été poursuivi pour les crimes commis dans le système concentrationnaire bulgare, pas même Jivkov. Dans les années 1990, les anciens communistes, rebaptisés “socialistes”, ont tenté de minimiser l’ampleur de l’archipel du goulag bulgare, notamment en pilotant eux-mêmes une commission d’enquête sur le sujet. Par ailleurs, une grande partie des archives est restée inaccessible pendant de nombreuses années. L’histoire du camp de Béléné est marquée par la volonté du régime d'occulter les preuves de son existence, et par conséquent de faire disparaître la mémoire des victimes et l’identité des responsables des crimes qui y ont été perpétrés.

En l’absence de fouilles, retracer la mémoire des lieux, et par conséquent, révéler le fonctionnement de la machine de répression du régime socialiste bulgare semble bien illusoire. La complexité des enchevêtrements de statuts du site, à la fois lieu de mémoire, établissement carcéral et réserve naturelle, rendent presque impossible celles-ci.

Un passé qui ne passe pas

Pourtant, dans un reportage de 1992 pour France Culture, l’historienne Sonia Combe soulignait déjà que “les premiers témoignages de victimes du régime communiste [étaient] apparus” dès la chute du régime en 1989. Selon elle, tout le monde avait alors été surpris par la violence et l'ampleur de la répression, qui semblait “avoir atteint un degré inégalé dans les autres Etats satellites, et visait non seulement les opposants, mais quiconque faisait preuve de la moindre indépendance d’esprit”.

Une première commémoration a été organisée sur les lieux le 7 juin 1990, à l’initiative d’une organisation d’anciennes victimes de la répression communiste. L’événement s’est transformé en une manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes venues de tout le pays, parmi lesquelles figurent d’anciens détenus ainsi que des représentants de l’opposition politique. Au fil des années, le site n°2 est devenu un lieu de rassemblement annuel pour des commémorations.

Dans les années 2000, d’anciens membres de l’Union nationale agraire bulgare ont entrepris la construction d’un mémorial, resté inachevé. En 2005, une section locale du même parti a installé une plaque commémorative sur l’un des bâtiments. En 2011, le gouvernement bulgare a officiellement désigné le 1er février comme journée d’hommage aux victimes du régime communiste. Mais ce n’est qu’en avril 2014 que le prêtre Paolo Cortese, envoyé par l’Eglise pour s’occuper de la petite communauté catholique locale, a mis sur pied un comité chargé de la construction d’un mémorial dédié aux victimes du camp.

Louisa Slavkova, fondatrice et directrice de l’ONG Sofia Platform nous confie que “l’historienne Daniela Koleva évoque une phase initiale du travail de mémoire où les survivants étaient encore jeunes et avaient assez d’énergie pour organiser des commémorations, construire un mémorial, etc. Puis, avec le temps et la disparition des survivants, l'énergie s'est estompée. C'est alors que le prêtre Paolo Cortese est arrivé à Béléné. En soulignant l’existence de victimes locales, comme un des maires de l’époque, il a permis aux habitants de la ville de s’affranchir de leur culpabilité et de s’associer au récit des victimes.”

“Nous nous formons entre nous, avec les livres que nous trouvons. Nous assurons nous-mêmes les visites, l’entretien des routes et des bâtiments. Nous essayons aussi de recueillir la mémoire locale, mais ce n’est pas simple : les générations qui ont connu le premier camp disparaissent, et le sujet reste sensible” – Vencislav

Depuis 2018, Sofia Platform milite pour le classement du camp au patrimoine culturel immatériel bulgare, un processus complexe car il implique plusieurs ministères (Justice, Environnement, Agriculture, Culture) et agences gouvernementales aux intérêts divergents. Pour Slavkova, “le ministère de la Justice est propriétaire des anciens bâtiments et certains d'entre eux sont encore utilisés, notamment pour y loger des prisonniers. [...] Le défi pour le ministère de l'Environnement est de trouver le moyen de protéger les différentes zones humides car si le site de Béléné est classé, cela signifie que l’on est autorisé à faire des fouilles archéologiques”.

En réalité, la nature du site, qui témoigne de violences et d’expériences extrêmes, est aussi à l’origine des difficultés de sa mise en valeur. Dans un article comparant les cas de Béléné et du camp de Goli Otok en Croatie, les historiennes Daniela Koleva et Tea Sindbæk expliquent “qu’il ne s'agit pas simplement d'un patrimoine culturel qui renvoie à un passé significatif dont il faut se souvenir, mais plutôt d'un patrimoine indésirable”. Elles y précisent ensuite le concept de “patrimoine difficile”, que l’anthropologue Sharon Macdonald définit comme “un passé reconnu comme significatif dans le présent, mais qui est également contesté et gênant pour la réconciliation publique avec une identité contemporaine positive et affirmée’’.

C’est d’autant plus vrai en Bulgarie, où la perception du passé communiste reste fortement influencée par les positions partisanes et les clivages géopolitiques. L’ancien parti communiste, devenu membre du Parti socialiste européen, a d’ailleurs exercé le pouvoir à plusieurs reprises depuis la chute du régime, et fait partie de la coalition hétéroclite qui gouverne la Bulgarie depuis janvier 2025.

Lieux de mémoire, lieux de tensions

En Roumanie voisine, les ruines des camps de travail communistes situés dans le delta du Danube, à commencer par celui de Periprava, posent des questions similaires : faut-il organiser des visites sur place ? Quelle forme pourrait prendre les infrastructures d’accueil ? Comment garantir leur pérennité économique ? Quelles conséquences lorsque des fouilles sont entreprises sur les lieux qui servaient de charnier ?

La Roumanie est le seul pays à avoir demandé le classement des anciennes prisons du régime de Ceausescu sur la liste indicative de l’UNESCO. Elle a également entrepris de se pencher sur son passé en créant, à Bucarest, un Centre international pour l’étude du communisme, ainsi qu’un musée et un mémorial à Sighetu Marmației, au nord du pays. Il n’existe pas d’équivalent en Bulgarie.

De son côté, l’Union européenne soutient des initiatives consacrées à la mémoire des crimes des régimes totalitaires, notamment à travers le programme European Remembrance. Toutefois, seuls deux projets subventionnés (consultable ici et là) concernent la Bulgarie. L’action la plus visible reste celle de la fondation Open Buzludzha, qui a pour objectif principal de restaurer l’ancienne salle de réunion du Parti communiste bulgare. Perchée sur un sommet du massif du Grand Balkan, cette structure monumentale à l’architecture brutaliste attire l’attention d’un public international en quête d’émotions fortes.

Pour l’heure, les actions à Béléné reposent presque uniquement sur des financements américains, via la fondation America for Bulgaria, qui soutient des projets de tourisme éducatif et civique. Slavkova nous confie que Sofia Platform “a demandé une seule fois une subvention européenne” sans l’obtenir. “Peut-être n'étions-nous pas encore prêts. Mais nous devrons probablement passer par là, car, si le camp de Béléné est classé patrimoine culturel immatériel, l’Etat bulgare et la mairie n’auront pas les ressources nécessaires à la préparation, l’entretien et la gestion du site”.

Grâce aux fonds de la fondation américaine, Sofia Platform a mis en place un programme de formation destiné aux enseignants sur le passé communiste du pays, dont 220 ont déjà pu en bénéficier. L’organisation propose également des visites pédagogiques in situ mêlant élèves adolescents et volontaires âgés de 18 à 24 ans. Depuis 2018, plus de 800 jeunes ont ainsi participé à ces “summer schools”, encadrés par des historiens, des membres de l’ONG et des guides locaux. Parallèlement, l’équipe de Sofia Platform a mené une vaste campagne d’entretiens avec d’anciens prisonniers, dont les témoignages constituent la base d’un site internet qui totalise plus de 100 000 visiteurs uniques.

Consciente des difficultés, Louisa Slavkova semble pourtant optimiste sur l’avenir du site, d’autant plus si l’Etat bulgare vient à le placer sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel : “Même en Allemagne, où l'on imagine des financements conséquents pour ce genre d’initiatives, se sont souvent de petites ONG locales qui ont poussé à la récupération d’anciennes prisons de la Stasi. Ce n'est que bien plus tard que l’Etat allemand les a soutenus financièrement, afin d’en faire de véritables lieux de mémoire. [...] Les personnes engagées à Béléné ont appris à être patientes : il s'agit du projet de toute une vie”.

La cohabitation entre la réserve naturelle et un site ouvert aux visiteurs ne semble pas insurmontable, mais elle dépendra de la capacité des différentes parties à instaurer des règles communes et à les faire respecter. Reste à savoir si une prison de droit commun doit être maintenue sur le site du plus grand camp de travail forcé de la République populaire de Bulgarie.

🤝 Cet article a été réalisé dans le cadre du projet PULSE, une initiative européenne visant à soutenir les collaborations journalistiques transfrontalières.

Donnez votre avis sur le journalisme européen

Rejoignez les lecteurs et lectrices de toute l'Europe qui nous aident à améliorer notre couverture transfrontalières des affaires européennes.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !