Sara*, 43 ans, est journaliste freelance. Comme nombre de ses collègues, elle participe régulièrement à des initiatives européennes en faveur du journalisme, tels que JournalismFund Europe ou Investigative Journalism for EU. Lorsque je la rencontre, elle est assise à une table dans un parc du nord de Paris. Elle me fait part d’une anecdote qui illustre bien sa situation : alors qu’elle préparait le budget d’un reportage avec une collègue d’un autre pays européen, cette dernière lui a fait remarquer qu’elle avait peut-être oublié un zéro dans ses calculs.

Sa collègue, qui travaille pour des médias français, est payée 500 euros pour un reportage. Sara, elle, n’est payée que 50 euros pour la même tâche : “Je suis loin d’être un cas isolé”, déclare-t-elle. “Je suis payée entre 50 et 120 euros par article, qu’il s’agisse d'un reportage ou d’un article de fond. Pourtant, la réalisation d’un article de 50 euros peut comprendre un voyage, plusieurs interviews et des photos”, m’explique-t-elle. “C’est presque comme si on travaillait gratuitement.”

Sara, comme de nombreux journalistes, mise beaucoup sur les subventions accordées au journalisme. Outre la question économique, qui est centrale, cet état de fait soulève une autre problématique : celle de la qualité, de la pertinence et de la forme des informations produites. “Ce système limite considérablement le choix des thématiques abordées. Si l’on souhaite traiter un sujet propre à l’Italie, il faut le rendre transfrontalier pour pouvoir prétendre à ce type de subvention”. La conséquence ? Les sujets précis doivent être intégrés dans des thématiques européennes plus vastes. Si les articles se dotent d’une perspective plus large, leur impact est toutefois dilué puisqu’ils ne se concentrent plus sur un seul pays. “Nous ne pouvons plus raisonner en termes de qualité et de sens, car nous passons notre temps à courir après les subventions”, explique-t-elle.

“Pour pouvoir vendre leurs articles, les journalistes doivent souvent faire une croix sur des sujets importants ou des enquêtes qui pourraient s’avérer embarrassantes, car les journaux n’en veulent pas ou se montrent frileux à l’idée de les publier” – Sara, freelance

En effet, pour un pigiste en Italie, il est pratiquement impossible d’être payé correctement pour une enquête, sans parler du risque juridique encouru. D’après Sara, les journalistes italiens “sont très inquiets”. “Pour pouvoir vendre leurs articles, les journalistes doivent souvent faire une croix sur des sujets importants ou des enquêtes qui pourraient s’avérer embarrassantes, car les journaux n'en veulent pas ou se montrent frileux à l’idée de les publier. Il faut rendre les sujets vendeurs au quotidien ... C’est surtout cela qui a un impact sur notre vie d’indépendants et, de manière plus large, sur le paysage médiatique italien”. “On a parfois l’impression que notre travail est une mission”, ajoute-t-elle.

Selon les données d’Eurostat, en 2023, 868 700 personnes travaillaient en tant qu’auteurs, journalistes et linguistes en Europe (ces professions sont classées dans la même catégorie statistique) : l’Allemagne arrivait en tête (237 600 personnes), suivie de la France (92 800), de l’Espagne (74 200), de l’Italie (72 300) et de la Pologne (69 600).

Il est intéressant de comparer l’Italie, la France et l’Espagne, trois pays pour lesquels les journalistes du projet PULSE ont pu recueillir des témoignages et des données.

D’après les données de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP, qui délivre leur carte de presse aux journalistes chaque année), la France comptait 34 444 journalistes professionnels en 2023, un chiffre correspondant au nombre de cartes délivrées et/ou renouvelées.

En janvier 2024, l’Italie comptait 94 086 journalistes inscrits à l’Ordre national des journalistes (dont 26 086 journalistes dits “professionnels”, c'est-à-dire exerçant leur profession de manière continue, et 68 000 journalistes dits “publicistes”, c'est-à-dire exerçant leur profession de manière discontinue), selon les données de l’Ordre.

En Espagne, en revanche, il n’existe pas de liste officielle de ce type pour la profession. Selon les données d’Eurostat (qui regroupent toutefois plusieurs professions), le secteur employait 74 200 personnes en 2023. Le pays compte environ 49 millions d’habitants.

La France compte aujourd'hui environ 68 millions d’habitants, et l’Italie près de 58 millions. Pourtant, l’Italie compte trois fois plus de journalistes que la France.

“Il faut se rendre à l’évidence : l’Ordre national des journalistes compte un peu moins de 100 000 membres, mais il n’y a pas 100 000 postes de journaliste en Italie. Cette situation, due à la loi du marché de l’offre et de la demande, appauvrit le secteur”, explique Alessandra Costante, de la Fédération nationale de la presse italienne (FNSI, le plus grand syndicat de journalistes, qui comptait 16 000 membres en 2023).

En Italie, 50 euros pour un article

Non seulement le secteur du journalisme italien s’appauvrit et vieillit, mais il est aussi de plus en plus touché par la précarité. “La précarité constitue le plus grand obstacle à la liberté et à l’indépendance de l’information, ainsi qu’à l’article 21 de la Constitution”, qui les garantit, regrette Alessandra Costante.

En Italie, le secteur du journalisme souffre. Il est soumis au stress, à la précarité et, par conséquent, la qualité de l’information en pâtit. L’enquête la plus complète menée à ce jour sur le sujet (558 participants) par Alice Facchini a été publiée dans IrpiMedia en 2023. “Nous avons identifié plusieurs facteurs qui affectent considérablement le bien-être psychologique des journalistes : l’instabilité et la précarité, la rémunération insuffisante, le fait de devoir toujours être connecté et joignable, ainsi que le rythme de travail effréné”, indique-t-elle.

Quel est le profil des personnes interrogées ? “46 % ont entre 18 et 35 ans, 31 % ont entre 35 et 45 ans , 14 % ont entre 45 et 55 ans, 6 % ont entre 55 et 65 ans, et seulement 2 % ont plus de 65 ans”. Plus de la moitié des personnes interrogées (65 %) se définissent comme “freelances”. L’enquête publiée dans IrpiMedia soulève un point qui peut paraître anodin, mais qui ne l’est pas du tout : “La rémunération insuffisante est considérée comme le facteur qui influe le plus sur le bien-être psychologique des journalistes”.

En Italie, “six journalistes sur dix gagnent moins de 35 000 euros par an”, comme l’indique un article de La Via Libera (selon des données INGPI et Agcom) et “près de la moitié des journalistes indépendants, qui sont souvent des collaborateurs précaires ou des travailleurs autonomes, gagnent moins de 5 000 euros par an, et 80 % d’entre eux ne gagnent pas plus de 20 000 euros”.

Alessandra Costante (FNSI) explique qu’“il existait auparavant une grille tarifaire de l’Ordre indiquant les rémunérations minimales pour les journalistes indépendants. En 2007, l’Autorité garante de la concurrence et du marché a demandé sa suppression. Avec le renouvellement de la convention collective de travail signée par la FNSI et la FIEG (Fédération italienne des éditeurs de journaux) en 2014, un accord spécifique sur le travail indépendant a été introduit. Cet accord fixe certaines garanties minimales, tant en termes économiques qu’en termes de protections et de droits, pour les journalistes titulaires de contrats de collaboration coordonnée et continue (un type de contrat propre à l’Italie)”.

En réalité, les taux de rémunération en Italie correspondent à ceux que chaque journal décide d’appliquer.

Lo spioncino del Freelance est un site qui s’inspire du site français Paye ta Pige, un projet destiné à rendre le monde de la presse plus transparent. Lo spioncino del Freelance tente de recueillir des données sur la rémunération des journalistes freelances en Italie. D’après Francesco Guidotti, l’un des fondateurs du site, “il est un peu compliqué d’établir une moyenne représentative de l’ensemble du secteur sur la base des données recueillies, car ces dernières concernent des collaborations hétérogènes et parfois très différentes. La somme de 50 euros brut est souvent évoquée. Elle peut être versée pour des articles de fond pouvant nécessiter plusieurs heures de travail. Certains articles courts peuvent également être payés entre 2 et 10 euros brut. Très rarement, des rémunérations de 200 ou 600 euros brut sont évoquées, mais il s’agit souvent de reportages ou de longs articles pour lesquels les journalistes doivent voyager, étudier et travailler pendant plusieurs jours”.

Lo spioncino del Freelance, explique Francesco Guidotti, se limite à “apporter de la transparence en ce qui concerne la rémunération des journalistes”.

“Nous pensons que ce sont aux syndicats d’intervenir et, dans une certaine mesure, c’est ce qu’ils font déjà, même s’il faudrait que leur action soit complétée par un mouvement des journalistes visant à réclamer une rémunération plus décente. Nous souhaiterions organiser une mobilisation en ce sens, mais cela demande du temps et de l’énergie, des ressources dont les freelances disposent de moins en moins. En attendant, nous pensons qu’il appartient aux freelances de négocier, de refuser des tarifs humiliants, etc. Nous espérons que le fait de communiquer de manière transparente sur la rémunération permettra de mieux sensibiliser au problème. On dira peut-être alors que les jeunes n’ont pas envie de travailler, mais au moins, on se rendra compte qu’il y a un problème”, ajoute-t-il.

“Je n’ai trouvé aucun média espagnol qui paie plus de 100 euros pour un reportage”

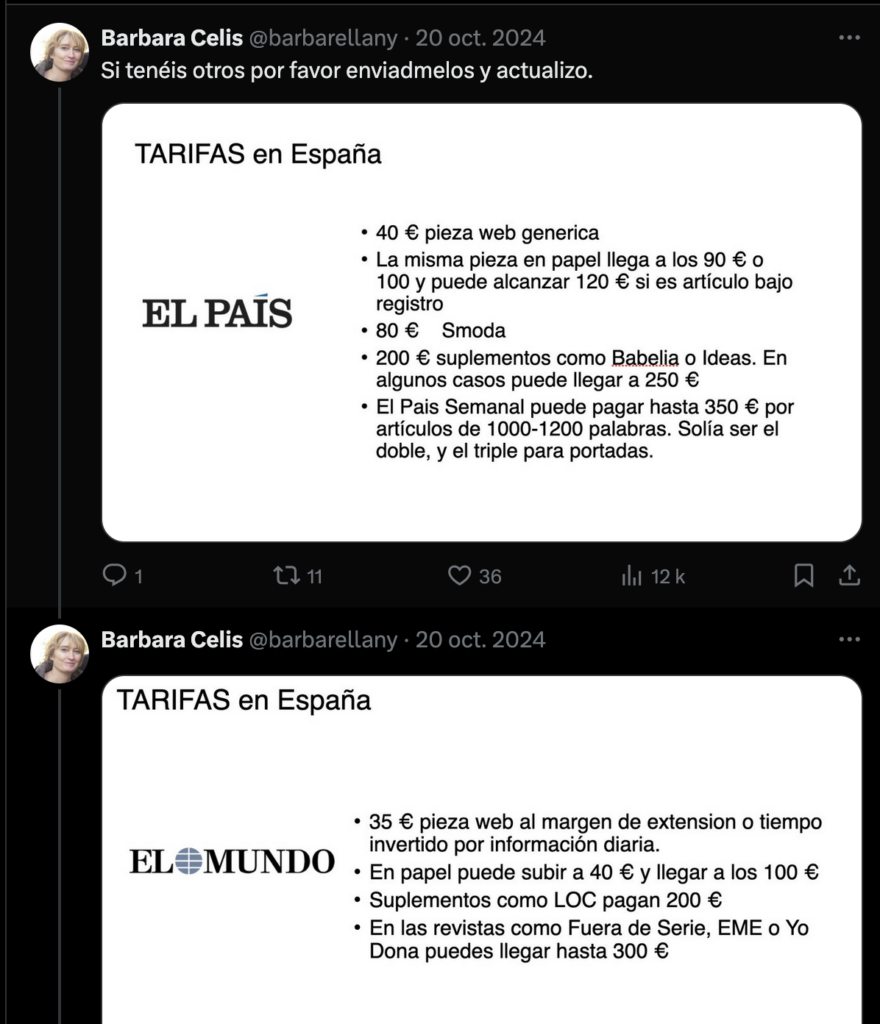

En Espagne, la situation n’est guère plus enviable, et les tarifs pour les pigistes semblent similaires : certains journaux nationaux paient entre 35 et 40 euros par article, comme en témoigne ce fil de discussion sur X.

Esperanza*, 36 ans, exerce le métier de journaliste depuis onze ans : “Je n’ai trouvé aucun média espagnol qui paie plus de 100 euros pour un reportage, quel que soit le temps consacré. La plupart des médias paient entre 50 et 70 euros. Par exemple, en 2016, j’ai suivi la route de réfugiés dans les Balkans pour le compte d’un grand média. J’ai touché 70 euros pour l’ensemble du reportage”.

“J’ai travaillé pendant sept ans pour [la chaîne de radio privée] Cadena SER. Au cours des deux dernières années, j’ai demandé à changer de service en raison du comportement incorrect de mon responsable (cris, commentaires, moqueries). Tout cela dans un environnement de travail où je ne gagnais pas plus de 600 euros par mois en tant que falso autónomo (“faux indépendant”). Là-bas, il était normal de passer dix ans ou plus en tant que ‘faux indépendant’, dans l’attente d’un contrat régulier. Comme je ne parvenais pas à obtenir de mutation au sein de l’entreprise ni à trouver le temps de chercher du travail ailleurs, j’ai fini par partir sans aucune perspective”, raconte Esperanza.

“La précarité professionnelle est la principale caractéristique des travailleurs du secteur des médias en Espagne” – Ana Martínez, CCOO

En Espagne, le salaire moyen d’un journaliste s’élève à 22 000 euros par an. Ces chiffres proviennent du Bureau espagnol des statistiques du travail. Autre problème : de nombreux journalistes entrent dans la catégorie des “falso autónomo”, c’est-à-dire des travailleurs indépendants qui occupent des postes normalement fixes. Ce statut permet à de nombreux journaux d’embaucher sans embaucher. D’après le Service Public d’Emploi de l’Etat (SEPE), entre septembre 2022 et 2023, le nombre de ces faux indépendants a augmenté de 6 à 14 % par rapport à 2022.

Dans un article paru en 2022 dans le journal spécialisé Cuadernos de Periodistas, Cristina Puerta écrit que plus de 73 500 personnes étaient enregistrées en tant que freelances en Espagne à l’époque. Elle cite le rapport de l’Association de la presse de Madrid (APM) selon lequel 69 % des journalistes indépendants ont choisi cette option par nécessité et non par choix : “En Espagne, la protection des droits et des conditions de travail des journalistes, ainsi que leur accès à des prestations sociales dans un cadre juridique sont pratiquement inexistants. Nous sommes très en retard par rapport aux mesures réglementaires d’autres pays européens, tels que la France”. “Jusqu’en 2022, les professionnels exerçant une activité indépendante devaient s’inscrire dans la catégorie ‘artisans’ de la taxe sur les activités économiques. Le 1ᵉʳ janvier 2022, l’article 863 [...] est finalement entré en vigueur, qui reconnaît les journalistes et les communicateurs indépendants dans le recensement des activités économiques de l’administration fiscale.”

Selon Ana Martínez, de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO), “la précarité professionnelle est la principale caractéristique des travailleurs du secteur des médias en Espagne. Depuis la crise économique de 2008, les journalistes, caméramans, photographes et techniciens liés aux services d’information ont perdu entre 25 et 30 % de leur pouvoir d'achat : les salaires n’ont pas suivi le rythme de l’inflation”.

Une étude réalisée en 2016 intitulée La precariedad en el periodismo : una historia de largo recorrido (“La précarité dans le journalisme : une longue histoire”) indique que “la précarité de la profession, qui a donné naissance au terme ‘precariodismo’ (contraction de “précarité” et de “journalisme”, en espagnol) a suscité un intérêt croissant dans le monde universitaire pour la situation professionnelle des journalistes”. Une autre étude menée par la même université explique : “La précarité qui imprègne le secteur du journalisme en Espagne ne se limite pas à la situation particulière des journalistes qui en souffrent, car [...] elle affecte également les routines professionnelles et, en fin de compte, la qualité des informations que les médias fournissent à la société”.

La France, un cas particulier ?

En France, l’Observatoire des métiers de la presse, qui analyse l’évolution de la profession, a publié un rapport sur les revenus des journalistes en se basant sur les données de la CCIJP, l’organisme qui délivre les cartes de presse. Ces données ne concernent que les journalistes titulaires de la carte. En 2023, 69,8 % des journalistes français étaient embauchés en CDI avec un salaire brut médian de 3 650 euros, 23 % travaillaient à la pige pour 1 951 euros brut et 2,2 % étaient embauchés en CDD pour 2 958 euros brut.

La rémunération des pigistes français est réglementée à 60 euros par feuillet (soit 1 500 caractères). Chaque média applique ensuite ses propres tarifs de manière autonome.

Pauline Chambost, de l’association Profession : Pigiste, explique qu’en France, “les tarifs sont très variables. Il y a des minimums, mais ils ne sont pas toujours respectés. Parfois, les articles sont payés au forfait mais rapportés au feuillet, ils sont finalement rémunérés 20 ou 25 euros le feuillet. Sur le site Paye Ta Pige, je vois même un tarif à 18 euros le feuillet payé en facture, et non en salaire, comme la loi française l’oblige (ce qui signifie que non seulement le tarif est très bas, mais qu’en plus le journaliste ne cotise pas pour le système de santé, chômage, retraite, etc.). En ce qui concerne la fourchette haute, à ma connaissance, c’est aux alentours de 150 euros brut le feuillet. Peut-être que d’autres employeurs proposent des tarifs encore plus élevés, mais je ne les connais pas. Et cette fourchette haute est peu appliquée. De manière générale, les cas de tarifs extrêmement hauts, même s’ils existent, sont rares”.

La pige est un système réservé aux journalistes indépendants en France. Il s’agit en fait d’un “mini-salaire”, et le statut est celui d’un salarié, car le donneur d’ordre paie également les cotisations sociales. Ce système est défini par la loi Cressard de 1974.

Une situation européenne ?

Jana Rick est doctorante et chercheuse associée au département Médias et communication de l’Université Louis-et-Maximilien de Munich. Elle a travaillé sur un projet de recherche financé par la Fondation allemande pour la recherche (DFG), nommé Prekarisierung im Journalismus (“Précarisation dans le journalisme”) et mené de 2019 à 2024 auprès d’un millier de journalistes en Allemagne.

D’après les résultats de l’étude, 43 % des journalistes considèrent leur situation professionnelle comme précaire, trois sur cinq déclarent que leurs conditions de travail se sont dégradées depuis la pandémie de Covid-19 et plus de la moitié (58 %) pensent que la précarité menace la qualité du journalisme. Néanmoins, plus de deux tiers (69 %) des personnes interrogées se disent globalement satisfaites de leur profession. Le syndicat allemand des journalistes Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) indique qu’environ deux tiers de ses membres se considèrent comme des journalistes indépendants.

“Certains journalistes admettent que la précarité affecte leur travail : les menaces existentielles peuvent impacter négativement la créativité, le manque de temps conduit à des recherches moins approfondies. Les conditions de travail précaires peuvent également avoir des répercussions négatives sur les sujets choisis par les journalistes, ces derniers ayant tendance à privilégier des thématiques moins chronophages”, explique Jana Rick.

En avril 2025, l’Association mondiale des éditeurs de presse d’information (WAN-IFRA, une organisation présente dans une centaine de pays qui regroupe plus de 18 000 organes de presse) a révélé dans une enquête que 60 % des journalistes interrogés avaient déjà été victimes d’épuisement professionnel, tandis que 62 % avaient été contraints de travailler à côté pour joindre les deux bouts. Cette analyse repose sur près de 400 entretiens menés dans 33 pays de l’UE, en 13 langues, par Taktak Media/Display Europe.

“Si le secteur de l’information poursuit sa transition vers un modèle dominé par les freelances, nous devrons investir beaucoup plus dans la protection de ces derniers”, observe Jeff Israely, directeur de Taktak. “L’essor du journalisme indépendant en Europe illustre un changement structurel au sein du secteur des médias : la réduction du budget accordé aux rédactions a contraint les médias à s’appuyer davantage sur les journalistes indépendants”.

* les noms ont été changés

Cet article a été réalisé dans le cadre du projet PULSE, une initiative européenne visant à soutenir les collaborations journalistiques internationales. Lola García-Ajofrín, Ana Somavilla (El Confidencial, Espagne), Harald Fidler (Der Standard, Autriche), Dina Daskalopoulou (Efsyn, Grèce), Krassen Nikolov (Mediapool, Bulgarie) et Petra Dvořáková (Deník Referendum, République tchèque) ont contribué à la réalisation.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !