“Je suis contente d'avoir une pratique qui démarre bien. Ça me fait plaisir. Mais parallèlement à ça, dans deux ou trois ans, je me demande comment ça va être”. Alice (le prénom a été changé) est une jeune médecin généraliste. À la recherche de grands espaces naturels et d’une pratique plus “à l’ancienne” du métier, elle a fait le choix de s’installer dans la région des Ardennes belges (région du sud-est de la Belgique).

Tombée amoureuse de l’endroit et de ses habitants, elle a choisi d’y rester – mais reste consciente de la situation difficile de la région, considérée comme en pénurie. Pour l’heure, Alice tâche de concilier accueil aux nouveaux patients et équilibre de vie, mais s’inquiète malgré tout. “À un moment, il faudra effectivement fermer les vannes d'entrée et ne plus accepter tous les patients qui se présentent.”

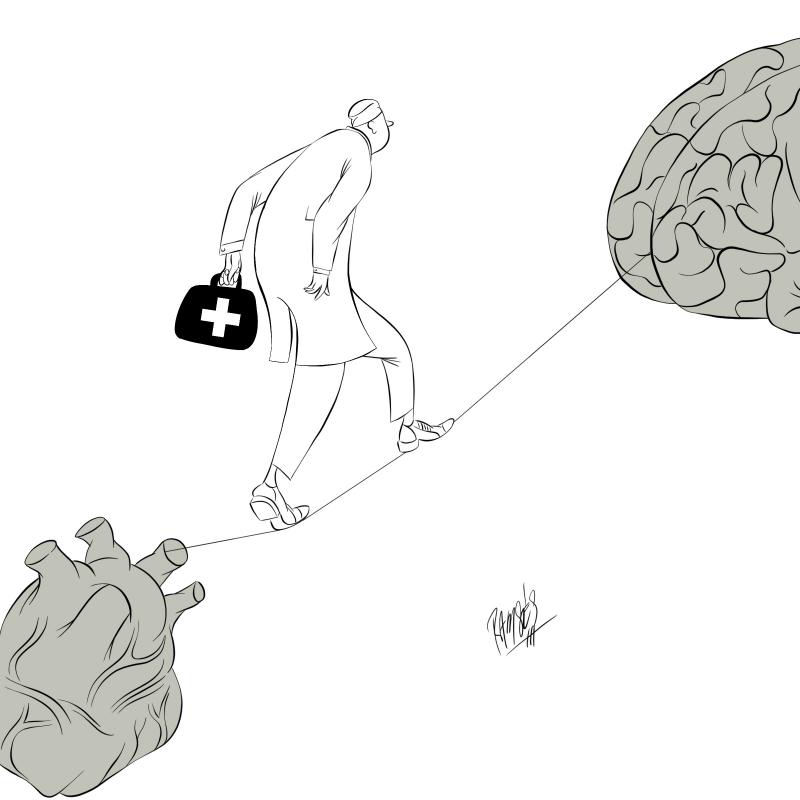

Etre médecin généraliste dans une zone de pénurie, c’est certes occuper un rôle social gratifiant dans des communautés parfois très vulnérables et mener des actes médicaux plus variés. Mais c’est aussi l’éloignement, les horaires difficiles, la nécessité de relocaliser sa vie. Autant de facteurs qui, selon la généraliste, peuvent repousser les jeunes candidats. Et, in fine, alimenter les pénuries de praticiens.

Elodie Brunel est vice-présidente de la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). Pour elle aussi, les conditions de vie difficile des généralistes pèsent sur les effectifs. Elle mentionne également “le fait que la jeune génération de médecins demande une meilleure répartition vie privée/vie professionnelle et ne veut plus faire les horaires des médecins de la génération d’avant”.

Autre problème, selon Brunel : les quotas d’identifiants attribués aux professionnels de la santé à la sortie des études (ou numéros INAMI), qui sont encore répartis de manière inégale entre généralistes et spécialistes à l’avantage de ces derniers. Elle reconnaît cependant que les situations de pénuries concernent toutes les professions, peu importe la spécialisation.

Un problème européen

La Belgique n’est pas épargnée par la pénurie de médecins généralistes qui touche l’Europe, en particulier le sud du pays à majorité francophone. En 2023, La commission de planification – offre médicale du Service public fédéral (SPF) Santé publique a publié une étude retraçant l’évolution du nombre de médecins dans le pays entre 2017 et 2021. Le document, issu du couplage des données entre plusieurs sources officielles, permet de dresser une description exhaustive des activités des praticiens. Une étude similaire existe pour la période allant de 2004 à 2016.

En 2021, la Belgique comptait 12 841 médecins généralistes en activité dans les soins de santé : 1325 dans la région de Bruxelles-Capitale, 7323 en région flamande et 4157 en région wallonne. 36 sont considérés comme logeant à l’étranger ou n’ont pas de profil connu. Avec une population totale de 11 521 238 personnes cette année-là, la Belgique se place bien au-delà de la moyenne européenne des pays analysés pour cette enquête en terme de densité médicale : 1,1 médecin pour 1000 habitants, comparé à 0,75 généraliste/1000 habitants en moyenne pour les autres Etats membres, selon nos chiffres partiels.

Si la densité médicale calculée au niveau national ou provincial (comme c’est le cas dans cet article) permet de se faire une idée globale du nombre de médecins en activité, elle reste un indicateur imparfait. Celle-ci, en effet, ne reflète pas la division territoriale et l’inégale répartition des praticiens sur le territoire belge, un problème bien réel en Belgique, d’un côté de la frontière linguistique comme de l’autre. La moitié des communes de Wallonie sont aujourd’hui considérées comme en pénurie. Les inégalités en termes d’accès au soin sont un problème répandu en Europe.

Dans son rapport Health at a Glance: Europe 2024, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) résume : “Dans de nombreux pays, la principale préoccupation concernant la pénurie de médecins a été la pénurie croissante de médecins généralistes, en particulier dans les zones rurales et isolées, ce qui limite l'accès aux soins de santé primaires”. Le rapport mentionne la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie et la France comme autant de pays où les différences entre zones rurales et urbaines en matière de densité médicale sont particulièrement notables.

Bombe à retardement

D’autant que les pénuries de praticiens font peser une menace sur le système de santé belge. En 2021, 19,81 % des médecins généralistes en activité (soit 2545 personnes) avaient atteint ou dépassé – parfois largement – l’âge de la retraite, fixé à 65 ans à l’époque. Que se passera-t-il quand tous ces praticiens essentiels ne pourront plus exercer ? Les remplaçants seront-ils suffisamment nombreux pour compenser les départs ? “Aujourd’hui, on estime qu’il faut deux jeunes pour remplacer un médecin en départ de retraite”, soutient Brunel. Dans la mesure où certains médecins continuent d’exercer après avoir dépassé l’âge de la retraite, et en considérant qu’une inactivité prolongée peut être due à une autre raison, il est difficile de savoir combien de généralistes cessent effectivement leurs activités. Pour l’année 2021, le SPF Santé estime le nombre de départs à la retraite à 234, tout en précisant qu’il peut s’agir là d’une surestimation.

La Belgique n’est pas le seul pays européen confronté à un vieillissement de ses généralistes et de ses médecins en général. Si le problème est répandu partout en Europe, la situation varie d’un pays à l’autre. En 2022, plus d’un quart des médecins italiens (toutes spécialités confondues) avaient plus de 65 ans, selon des données partielles d’Eurostat. Suivaient ensuite la Hongrie (22,38 %), l’Estonie (22,29 %), la République tchèque (22,10 %) et Chypre (20,69 %). En tout, 12 des 21 pays étudiés comptent plus de 15 % de leurs médecins âgés de plus de 65 ans. À l’inverse, Malte est l’Etat membre disposant de la plus grande proportion de médecins de moins de 35 ans (1098 praticiens, soit 46,05 % de ses effectifs totaux). Viennent ensuite la Roumanie (34,62 %), les Pays-Bas (29,65 %), la Croatie (27,37 %) et la Lituanie (25,73 %).

Inciter plutôt qu’obliger

Plusieurs voies sont d’ores et déjà explorées afin de combattre le manque de praticiens ; le remède miracle, quant à lui, semble encore loin. Soutien financier, avantages, aide à la pratique de groupe ou formation d’assistants de pratique censés décharger les généralistes : la Belgique ne manque pas d’initiatives, sans pour autant arriver à attaquer le problème à la racine.

En 2023, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait le choix de remplacer l’examen d’entrée en médecine par un concours, avec pour but de lutter contre le manque de praticiens en Belgique francophone. L’année même, 1543 candidats et candidates ont été admis en médecine, soit presque deux fois plus que l’année précédente, ou 869 aspirants médecins avaient réussi l’examen d’entrée.

Elodie Brunel reste prudente quant à une augmentation “brute” du nombre d’étudiants dans le parcours supérieur. “Oui, il faut augmenter les effectifs, mais il faut le faire qualitativement”, explique-t-elle. “Actuellement, il y a des limites à ce qu’on peut faire dans les universités”. Car augmenter le nombre d’étudiants nécessite de pouvoir assurer un enseignement de qualité et des infrastructures prévues en conséquence.

“Je reste persuadée que la coercition ne fonctionnera pas”, estime Brunel. “On ne peut pas obliger les gens à aller travailler en zone de pénurie”. Envisager une fiscalité plus avantageuse, repenser le système de garde ou des stages en zone de pénurie : pour elle, d’autres pistes pourraient être envisagées. “Il ne faut pas imposer, mais plutôt inciter.”

“Dans dix ans, si la situation ne va pas vers un mieux et que la pénurie s'intensifie, je me demande si j'aurai les épaules pour tenir 40-50 ans de ce rythme de vie-là”, confie Alice depuis son cabinet ardennais. Mais la crise est déjà là. “J'ai des collègues [...] qui ont 76-77 ans et qui ne sont toujours pas retraités, et je crois qu'une partie de ça, c'est parce qu'ils n'osent pas lâcher leurs patients parce qu'ils ne savent pas où [ils] vont aller se faire soigner”. Dix ans, cela semble si long et si bref à la fois.

En partenariat avec European Data Journalism Network

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !