L’accesso all’isola di Persin si fa varcando un cancello che copre completamente il paesaggio dall’esterno. Una volta superato, la vista è impressionante: il verde della natura si scioglie nell’azzurro delle acque, immense, del fiume. Sono le 9 di mattina di una giornata di agosto meno calda del previsto, l’aria è tersa: l’entrata in una delle riserve naturali più belle del Danubio è uno spettacolo e nulla lascia a pensare che siamo appena entrati in una prigione

La nostra visita è organizzata dall’ong Belene Island Foundation, fondata nel 2016. È Vencislav, la nostra guida, che presenta i lasciapassare rilasciati dall’autorità penitenziaria bulgara alle guardie carcerarie.

Dietro di noi, le famiglie di detenuti attendono in fila portando: borse piene di cibo e regali; alcuni bambini corrono avanti e indietro aspettando il loro turno.

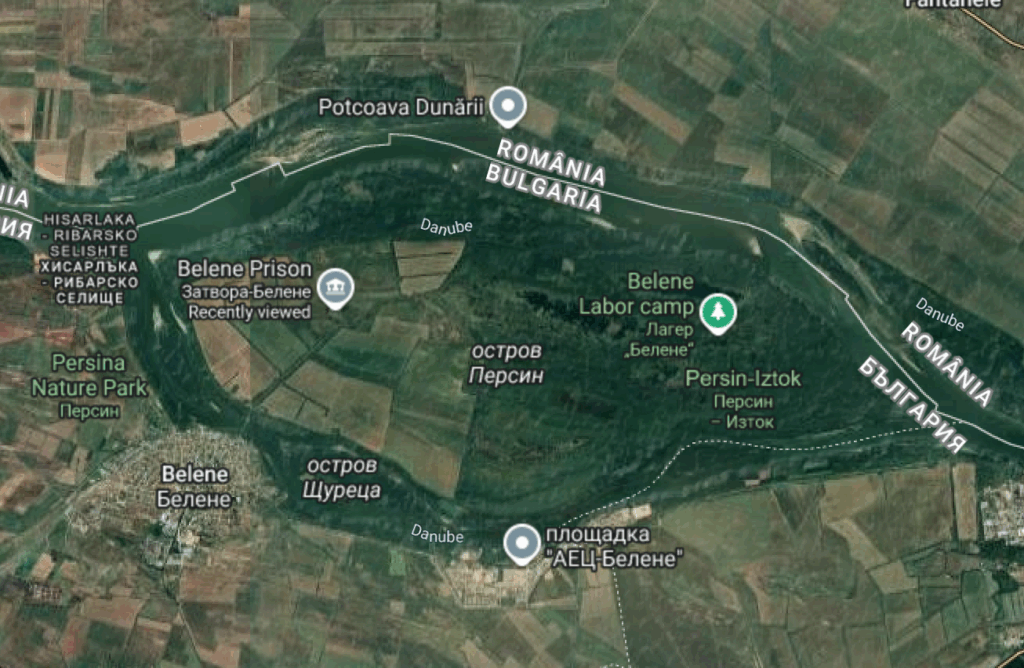

Oltre al carcere, tuttora attivo, Persin accoglie un parco naturale che si estende su una superficie di 21.762 ettari sulla riva bulgara del fiume, che segna il confine con la Romania, e comprende diverse isole. Parte delle reti Natura 2000 e Ramsar, la riserva è una zona umida di importanza mondiale.

L’isola, avvolta dagli ampi bracci del Danubio, viene anche chiamata Belene, da nome della cittadina che si affaccia sul fiume: fu scelta dal Partito comunista bulgaro come sede di uno dei tanti campi di lavoro – forse oggi il più conosciuto – per gli oppositori politici.

Una volta passati i controlli, si accede all’isola a piedi, tramite un vecchio ponte galleggiante installato dall'esercito bulgaro negli anni Cinquanta. Questa “passeggiata” di circa tre minuti ad altezza dell’acqua è particolarmente suggestiva. I sentimenti e i pensieri sono incerti: le famiglie sono sempre in fila, siamo sotto lo sguardo dell’autorità penitenziaria (che non consente di fare foto dal ponte) e siamo immersi in un quadro naturale di una bellezza imponente.

L’auto dell'ong è parcheggiata sull'altra riva: dopo una trentina di minuti attraverso piccole strade asfaltate alla meno peggio, e lasciato alle nostre spalle il carcere,si arriva a quello che resta del campo di lavoro di Belene: “La prima cosa chiesta ai detenuti fu quella di costruire queste strade. All'inizio dovevano raggiungere il campo a piedi, attraverso le paludi”, spiega Vencislav, che ci mostra fino a dove poteva – e può tuttora – arrivare il livello dell'acqua.

Il percorso è costellato da modesti edifici che si intravedono, all'imbocco di un bosco o di un campo, appartenenti alla prigione o ad aziende agricole: "Alcuni detenuti hanno il diritto di circolare liberamente sull'isola, perché hanno incarichi specifici, come lavorare in una delle fattorie. È possibile che ne incontriamo lungo il percorso".

Arriviamo al campo senza incontrare nessuno. Sul sito rimangono solo edifici fatiscenti, davanti ai quali l'associazione ha ricostruito il cancello originale. “Sì, si può essere orgogliosi di essere uomini”, si legge. Un'iscrizione che probabilmente fa riferimento alla vocazione del luogo, dice Vencislav, la rieducazione dei detenuti.

Il percorso didattico è stato ideato dall'ong Sofia Platform, specializzata nel lavoro memoriale del regime comunista e sul periodo di transizione che lo ha immediatamente seguito. Nell'ultima sala, i sopravvissuti al campo di lavoro “dialogano” virtualmente con i visitatori, attraverso un dispositivo la cui tecnica contrasta con l'arredamento e il luogo.

Grazie a uno schermo mobile si possono fare domande ai testimoni, che sono stati precedentemente intervistati dall'ong: guidata da un'efficace griglia di domande, un'intelligenza artificiale ci indirizza verso le risposte più verosimili, creando così l'illusione di uno scambio reale.

Cuoco di professione, trent’anni circa e originario di Belene, Vencislav ha vissuto all’estero e poi a Varna, sul Mar Nero, prima di tornare nella sua città natale. Il suo impegno nella Belene Island Foundation è cominciato “per aiutare gli amici che l'hanno creata e perché ha sempre amato la storia”.

Il funzionamento dell'organizzazione è semplice e con pochi mezzi, e la formazione e la pertinenza di Vencislav sono per questo, ancora più rilevanti: “Ci formiamo tra di noi, con i libri che troviamo. Ci occupiamo delle visite, della manutenzione delle strade e degli edifici. Cerchiamo anche di raccogliere la memoria locale, ma non è facile: le generazioni che hanno conosciuto il campo stanno scomparendo e l'argomento rimane delicato”.

Il loro bilancio si basa su modeste sovvenzioni, appena sufficienti per affittare un piccolo locale, riparare il veicolo e mantenere il sito internet.

Nonostante la buona volontà, il campo è in pessime condizioni. Le finestre dell'edificio principale sono rotte, rendendo impossibile qualsiasi visita invernale, i pannelli sono sporchi e scoloriti, i piccioni possono entrare all’interno. Un secondo edificio identico è parzialmente crollato ed è vietato l'accesso.

Creato nel 1949, il campo di lavoro di Belene ha accolto le prime vittime della repressione comunista: membri del Partito agrario, anarchici, monarchici, goryani (resistenti anticomunisti) e una decina di pastori evangelici; il campo è diventato rapidamente uno dei pilastri dell'arcipelago concentrazionario bulgaro, che contava fino a un centinaio di siti.

Nel 1952 ospitava 2.323 detenuti, di cui 75 donne. Su una piccola isola vicina fu aperto un campo esclusivamente femminile, ma le testimonianze e i documenti in proposito sono rari. Nel corso di tutto il periodo, a Belene furono internate più di 15mila persone.

Ufficialmente chiuso nel 1953 dopo la morte di Stalin, il campo di lavoro fu trasformato in una prigione di diritto comune. Ma riaprì dopo la rivolta antisovietica di Budapest del 1956, con l'aggiunta di una sezione per minori, che suscitò scandalo in Occidente. Sotto la pressione delle critiche internazionali e di uno sciopero della fame, le autorità bulgare annunciarono una nuova chiusura nel 1959.

Nel sito numero 2 le baracche furono bruciate e i terreni allagati per cancellarne ogni traccia. Ma sul terrapieno centrale furono immediatamente costruiti edifici in muratura, tra cui quello che abbiamo visitato.

Durante il periodo di attività i prigionieri deceduti, per lo più per sfinimento o maltrattamenti, ma anche quelli giustiziati sommariamente, vennero sepolti in fretta e furia ai margini del campo, senza una tomba. Dal 1961 alcune testimonianze attestano che i cadaveri del campo di Lovech, situato anch'esso nel nord della Bulgaria, vennero trasferiti a Belene e sepolti di nascosto sulle spiagge di una piccola isola vicina, dove il terreno era più facile da scavare.

Vencislav racconta che questi movimenti di corpi hanno portato a una controversia diplomatica, “poiché parti di cadaveri [venivano] regolarmente trasportati dal fiume fino alla vicina Romania” . Le autorità romene espressero il loro malcontento agli omologhi bulgari, “perché i cittadini romeni [erano] convinti che la Securitate (la polizia segreta rumena durante l'era comunista) [fosse] all'origine di queste atrocità”. Ma non erano i loro morti.

Negli anni Ottanta, Belene ha accolto membri della minoranza turca che si opponevano alla politica di assimilazione forzata del regime di Todor Jivkov, segretario del Pc bulgaro per 33 anni. Il campo di lavoro ha chiuso definitivamente i battenti solo nel 1987, due anni prima della caduta del blocco comunista. La prigione di diritto comune è ancora in funzione, con una capacità di 395 posti e un dormitorio per i detenuti in semilibertà. Il penitenziario resta ancora il principale datore di lavoro del comune.

Nel sito principale, solo una torre di guardia, ormai in rovina, permette ancora di comprendere la realtà repressiva del campo. Purtroppo non è in sicurezza e il sentiero di accesso è invaso da una fitta vegetazione.

Cosa cercano i visitatori nelle rovine del campo di lavoro di Belene? “Abbiamo visitatori di ogni tipo, ma la maggior parte sono bulgari. Per me è un dovere venire qui e comprendere cosa fosse questo campo e capire la nostra storia. Purtroppo, alcuni pensano che il problema non fosse il campo, ma il tipo di prigionieri. Eppure, regimi molto diversi hanno utilizzato i campi di lavoro: nazisti, comunisti, ma anche democrazie come gli Stati Uniti [che hanno imprigionato] gli americani di origine giapponese durante la seconda guerra mondiale. In realtà, è il modello di repressione degli oppositori politici che va condannato”.

Fino ad oggi nessun dignitario del regime è stato perseguito per i crimini commessi nel sistema concentrazionario bulgaro, nemmeno Jivkov. Negli anni Novanta, gli ex comunisti, ribattezzati “socialisti”, hanno cercato di minimizzare la portata dell'arcipelago del gulag bulgaro, in particolare guidando essi stessi una commissione d'inchiesta sull'argomento. Gran parte degli archivi è stata inaccessibile per molti anni.

La storia del campo di Belene è segnata dalla volontà del regime di occultare le prove della sua esistenza e, di conseguenza, di far scomparire la memoria delle vittime e l'identità dei responsabili dei crimini che vi sono stati perpetrati.

In assenza di scavi, ricostruire la memoria dei luoghi e raccontare il funzionamento della macchina repressiva del regime socialista bulgaro sembra illusorio. A questo si aggiunge la complessità dello status del sito: un intreccio tra luogo di memoria, istituto carcerario e riserva naturale.

Un passato che non passa

Le prime testimonianze delle vittime del regime comunista cominciarono ad apparire poco dopo la caduta del regime, nel 1989. Una prima commemorazione fu organizzata a Belene il 7 giugno 1990, su iniziativa di un'organizzazione di ex vittime della repressione comunista.

L'evento si trasformò in una manifestazione che riunì diverse migliaia di persone provenienti da tutto il paese, tra cui ex detenuti e rappresentanti dell'opposizione politica. Nel corso degli anni, il sito numero 2 è diventato un luogo di ritrovo annuale per le commemorazioni.

Negli anni Duemila, alcuni ex membri dell'Unione Nazionale Agraria bulgara hanno intrapreso la costruzione di un memoriale, rimasto incompiuto. Nel 2005, una sezione locale dello stesso partito ha installato una targa commemorativa su uno degli edifici. Nel 2011, il governo bulgaro ha ufficialmente designato il 1° febbraio come giornata di commemorazione delle vittime del regime comunista.

Solo nell'aprile 2014 il sacerdote Paolo Cortese, inviato dalla Chiesa cattolica per occuparsi della piccola comunità cattolica locale, ha istituito un comitato incaricato della costruzione di un memoriale dedicato alle vittime del campo.

"Non si tratta solo di un patrimonio culturale che rimanda a un passato da ricordare, ma di un patrimonio indesiderabile”

Louisa Slavkova, fondatrice e direttrice dell'ONG Sofia Platform, racconta che "la storica Daniela Koleva evoca una fase iniziale del lavoro di memoria in cui i sopravvissuti erano ancora giovani e avevano abbastanza energia per organizzare commemorazioni, costruire un memoriale, ecc. Poi, con il passare del tempo e la scomparsa dei sopravvissuti, l'energia è svanita. È allora che il sacerdote Paolo Cortese è arrivato a Belene. Sottolineando l'esistenza di vittime locali, come uno dei sindaci dell'epoca, ha permesso agli abitanti della città di liberarsi dal senso di colpa e di associarsi al racconto delle vittime".

Dal 2018, Sofia Platform si batte per la classificazione del campo come patrimonio culturale immateriale bulgaro, un processo complesso perché coinvolge diversi ministeri (giustizia, ambiente, agricoltura, cultura) e agenzie governative con interessi divergenti. Slavkova spiega "il ministero della giustizia è proprietario dei vecchi edifici e alcuni di essi sono ancora utilizzati, in particolare per ospitare i detenuti. [...] La sfida per il ministero dell'ambiente è trovare il modo di proteggere le diverse zone umide perché, se il sito di Belene viene classificato, significa che sarà consentito effettuare scavi archeologici".

È la natura stesse del sito, che testimonia violenze ed esperienze estreme, a essere all'origine delle difficoltà nella sua valorizzazione. In un articolo che mette a confronto i casi di Belene e del campo di Goli Otok in Croazia, le storiche Daniela Koleva e Tea Sindbæk spiegano che “non si tratta solo di un patrimonio culturale che rimanda a un passato da ricordare, ma di un patrimonio indesiderabile”. Le studiose precisano poi il concetto di “patrimonio indesiderabile”, che l'antropologa Sharon Macdonald definisce come “un passato riconosciuto come significativo nel presente, ma che è anche contestato e imbarazzante per la riconciliazione pubblica con un'identità contemporanea positiva e affermata”.

Questo è tanto più vero in Bulgaria, dove la percezione del passato comunista rimane fortemente influenzata dalle polarizzazioni e dalle divisioni geopolitiche. L'ex Partito comunista, diventato membro del Partito socialista europeo, ha inoltre esercitato il potere in diverse occasioni dopo la caduta del regime e fa parte della coalizione eterogenea che governa la Bulgaria dal gennaio 2025.

Luoghi della memoria, luoghi di tensione

Nella vicina Romania le rovine dei campi di lavoro comunisti situati nel delta del Danubio, a cominciare da quello di Periprava, sollevano questioni simili: è necessario organizzare visite? Quale forma potrebbero assumere le infrastrutture di accoglienza? Come garantire la sostenibilità economica? Quali sono le conseguenze quando vengono effettuati scavi nei luoghi che fungevano da fosse comuni?

La Romania è l'unico paese ad aver chiesto l'inserimento delle ex prigioni del regime di Ceausescu nella lista dell'Unesco e ha intrapreso un percorso di riflessione sul proprio passato creando, a Bucarest, un Centro internazionale per lo studio del comunismo, nonché un museo e un memoriale a Sighetu Marmației, nel nord del paese. Non esiste nulla di simile in Bulgaria.

Da parte sua, l'Unione europea sostiene iniziative dedicate alla memoria dei crimini dei regimi totalitari, in particolare attraverso il programma European Remembrance. Tuttavia, solo due progetti sovvenzionati (consultabili qui e qui) riguardano la Bulgaria. L'azione più visibile rimane quella della fondazione Open Buzludzha, il cui obiettivo principale è quello di restaurare l'antica sala riunioni del Partito comunista bulgaro: sorta di disco volante posato su una cima di un massiccio del Grande Balcani, questa struttura monumentale dell'architettura brutalista attira l'attenzione di un pubblico internazionale in cerca di emozioni forti.

Per il momento, le azioni a Belene si fondano quasi esclusivamente su finanziamenti americani, tramite la fondazione America for Bulgaria, che sostiene progetti di turismo educativo e civico. Slavkova ci confida che Sofia Platform “ha chiesto una sola volta una sovvenzione europea” senza ottenerla. “Forse non eravamo ancora pronti. Ma probabilmente dovremo farlo, perché, se il campo di Belene sarà classificato come patrimonio culturale immateriale, lo Stato bulgaro e il comune non avranno le risorse necessarie per la preparazione, la manutenzione e la gestione del sito”.

Grazie ai fondi della fondazione americana, Sofia Platform ha messo in atto un programma di formazione destinato agli insegnanti sul passato comunista del paese, di cui hanno già potuto beneficiare 220 persone. L'organizzazione propone anche visite didattiche in situ che riuniscono studenti adolescenti e volontari di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Dal 2018, più di 800 giovani hanno partecipato a queste “scuole estive”, sotto la guida di storici, membri della ong e guide locali. Parallelamente, il team di Sofia Platform ha condotto una vasta campagna di interviste con ex prigionieri, le cui testimonianze costituiscono la base del sito web.

Consapevole delle difficoltà, Louisa Slavkova sembra tuttavia ottimista sul futuro del sito, tanto più se lo stato bulgaro lo inserirà nell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale: "Anche in Germania, dove si immaginano finanziamenti consistenti per questo tipo di iniziative, sono spesso le piccole ONG locali che hanno spinto al recupero delle ex prigioni della Stasi, la polizia politica della Rdt. Solo molto più tardi lo stato tedesco le ha sostenute finanziariamente, al fine di trasformarle in veri e propri luoghi della memoria. [...] Le persone impegnate a Belene hanno imparato ad essere pazienti: si tratta del progetto di una vita".

La coesistenza tra la riserva naturale e un sito aperto ai visitatori non sembra insormontabile, ma dipenderà dalla capacità delle diverse parti di stabilire regole comuni e di farle rispettare. Resta forse il peso simbolico di mantenere una prigione di diritto comune nel sito del più grande campo di lavoro forzato della Repubblica popolare di Bulgaria.

🤝 Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto PULSE, un'iniziativa europea volta a sostenere le collaborazioni giornalistiche transfrontaliere.

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!