“Se guardi il mio tetto si vede molto bene: da una parte ho i pannelli solari, ma dall’altra ho le tegole e dal lato verso gli inceneritori hanno un colore diverso”. Con queste parole Luciano Semproli, del comitato Clan-Destino (chiamato così per sottolineare il destino comune di chi vi prende parte: opporsi alle ingiustizie ambientali e difendere la salute pubblica), descrive la vita a poche centinaia di metri dai due inceneritori di Forlì.

Da decenni vive a Coriano, quartiere nato a vocazione artigiana con le abitazioni costruite adiacenti alle piccole attività. Con il tempo le industrie sono cresciute, l’urbanizzazione è cambiata e adesso il quartiere è fatto di tante anime: le vecchie case, ma anche gli edifici della più recente area residenziale e, intorno, fabbriche, numerosi supermercati e i due inceneritori.

Gli impianti si trovano in una delle zone industriali principali della città, a meno di un chilometro e mezzo dall’area residenziale: uno accanto all’altro, a Forlì ci sono l’inceneritore di rifiuti urbani, gestito da Herambiente Spa, e quello per i rifiuti speciali pericolosi e non, di origine sanitaria, gestito da Essere Spa, parte del gruppo EcoEridania.

Bruciano rispettivamente 120 mila e 32 mila tonnellate di rifiuti all’anno e sollevano questioni che riguardano la gestione dei rifiuti urbani, la trasparenza, il dialogo tra istituzioni e cittadini e il rispetto delle Best Available Techniques (BAT), cioè le tecniche più efficaci e avanzate di cui gli impianti devono dotarsi per ridurre i loro impatti ambientali.

La gestione dei rifiuti urbani tra efficienza e preoccupazioni

Con una percentuale di raccolta differenziata dell’82 per cento contro una media nazionale di circa il 65, Forlì è tra le città in cui il sistema è più efficace. Fra le ragioni di questo risultato c’è la raccolta porta a porta con tariffa puntuale, che penalizza economicamente chi produce una quantità di rifiuti indifferenziati superiore a quella determinata in base alla dimensione del nucleo familiare.

Un’altra scelta che ha inciso è stata la creazione di una società pubblica per la raccolta dei rifiuti, Alea Ambiente Spa. Come spiega Alessandro Gasperini, l’ex coordinatore di quartiere (una istituzione non partitica che a Forlì fa da raccordo tra l’amministrazione e i cittadini): “Alea è 100 per cento pubblica, è sorta nel 2017 ed è stata una scelta politica le cui motivazioni alla base erano quella ambientale, accelerare sugli obiettivi di differenziazione e di riciclo, e quella economica, poter dare un servizio che costasse meno”.

L’iniziativa è stata anche frutto di una spinta dal basso, ci racconta Loretta Prati, ex coordinatrice del quartiere di Coriano, che partecipava al Tavolo delle Associazioni Ambientaliste (TAAF) di Forlì ed è stata consigliera comunale: “Il TAAF insieme ai quartieri ha iniziato a fare incontri fra il 2004 e 2005, quindi 10 anni prima di Alea c’era già, da parte del movimento ambientalista e di tanti cittadini, la sensibilità verso il porta a porta. L’idea di Alea per noi era quella di partire con la raccolta differenziata, ma poi costituire nel forlivese un luogo del riciclo, dotandosi di quelle strutture che potessero in qualche modo garantire autosufficienza dal punto di vista dello smaltimento e del riutilizzo”.

È opportuno che a Forlì confluiscano rifiuti da altre città? Si tratta di una domanda che molti cittadini si pongono e a cui Herambiente ha risposto affermando di non raccogliere dati dettagliati sulla provenienza dei rifiuti che tratta, sostenendo al contempo che essi siano arrivino “principalmente dalle province limitrofe di Forlì-Cesena e Ravenna”, rispettando di fatto il principio di prossimità, che prevede che venga favorito il recupero e riciclaggio di rifiuti in impianti più vicini possibile al luogo di provenienza o di raccolta.

In ogni caso, nonostante nel 2021 il Consiglio Comunale di Forlì si sia pronunciato per la chiusura dell’impianto nel 2027, ciò non è stato previsto dall’ultimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Nel frattempo si continua a investire sul teleriscaldamento: come spiega la società, “la produzione di energia elettrica nel 2024 è stata pari a 70.508 MWh, di cui 57.116 MWh (l’81 per cento) ceduta a utilizzatori diversi dal termovalorizzatore”. Questo sistema, se da un lato garantisce di ridurre i consumi di gas e i relativi impatti ambientali, dall’altro “vincola l’inceneritore a bruciare una certa quantità di rifiuti per poter poi riscaldare le case che si sono allacciate al teleriscaldamento”, come sottolinea Gasperini.

Le mobilitazioni contro gli inceneritori e il ricorso alla scienza civica

Giovanni Gnani e Luciano Semproli sono due partecipanti storici del comitato cittadino Clan-Destino.Sul balcone della casa di Gnani si trova lo striscione bianco e blu “No inceneritore – Riciclo sì”, che in alcune case del quartiere si può ancora vedere e che rimane impresso nei ricordi di tanti forlivesi, simbolo di una lotta che ha segnato lo scorso decennio in città.

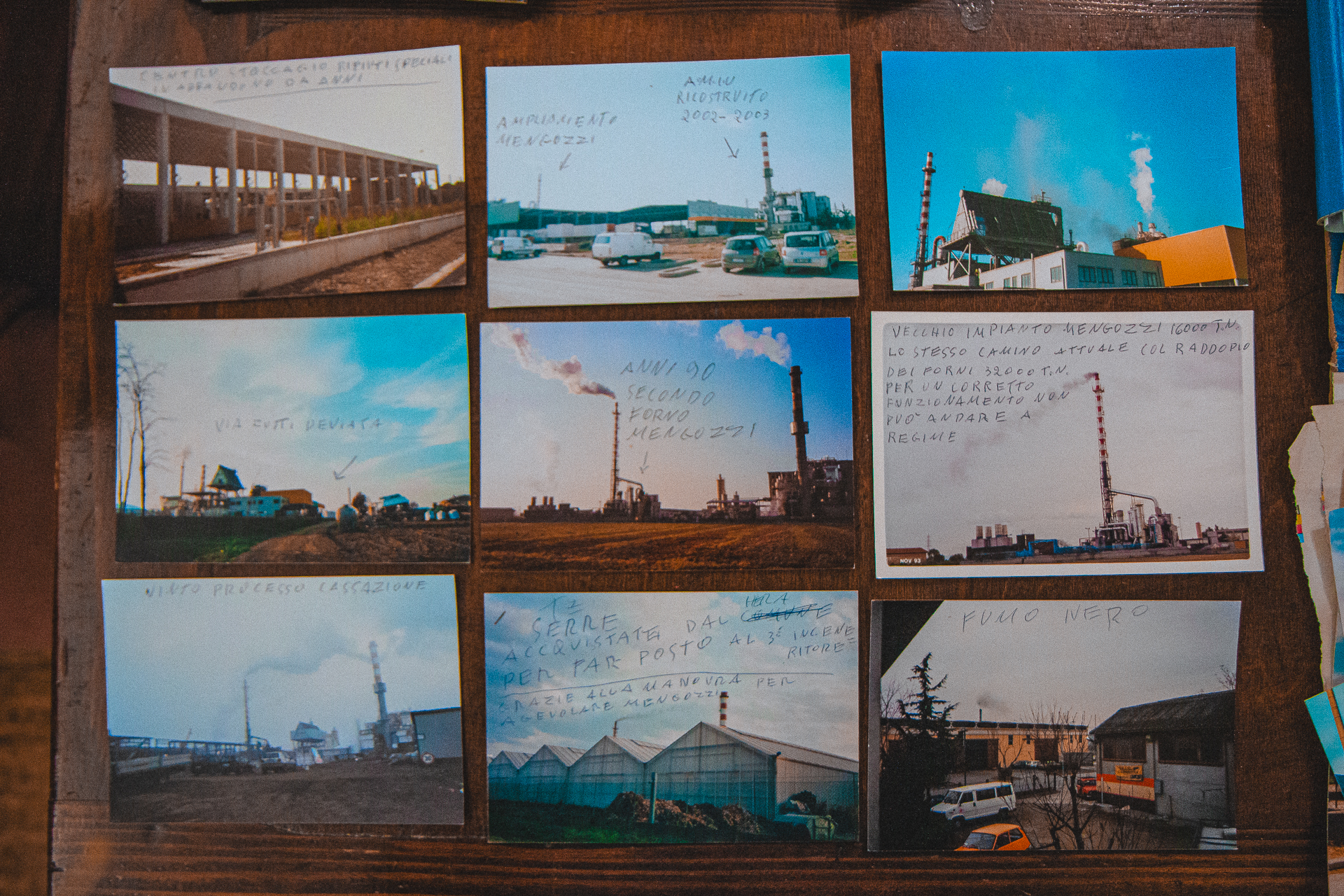

Gnani conserva ancora centinaia di fotografie, decine di articoli e carte di vario genere: il suo archivio personale delle battaglie collettive che consente di ricostruire la storia dei due inceneritori attraverso immagini e appunti.

Nel corso dei decenni il comitato ha portato avanti numerose lotte, alcune ancora aperte, altre che hanno raggiunto dei risultati. Su questo, Semproli sottolinea che “l’inceneritore di Hera con l’ampliamento sarebbe potuto arrivare a 180 mila tonnellate, poi con le le battaglie che abbiamo fatto lo hanno limitato a 120 mila.

Negli anni 2000 e 2010 abbiamo organizzato tantissime iniziative, con il supporto di Beppe Grillo, Franca Rame, Dario Fo… abbiamo mosso decine di migliaia di persone”. L’ampliamento – racconta Loretta Prati – è stato evitato grazie alla mobilitazione civica e alla raccolta di 17 mila firme.

Fra gli strumenti messi in campo c’è anche la scienza civica: un approccio alla ricerca scientifica che coinvolge la cittadinanza e si mette al servizio della comunità. Nel 2017, in collaborazione con ISDE, i quartieri sono stati coinvolti in un biomonitoraggio sulla presenza di metalli pesanti nelle unghie della popolazione infantile. Prati racconta: “Abbiamo organizzato eventi di finanziamento di vario genere, riuscendo a raccogliere qualcosa come 13.000 euro, e coinvolto nella raccolta degli oltre 200 campioni decine di volontari da tutti i quartieri”.

Tutto ciò ha portato a due diversi studi: in uno si è divisa la città in quattro macroaree geografiche e si è analizzata la presenza di diversi metalli nei campioni raccolti, mentre nell’altro ci si è concentrati sul comparare i valori registrati nell’area circostante gli inceneritori con il resto della città, rilevando che i bambini che vivono entro 3 km dagli impianti avevano concentrazioni significativamente più elevate di alcuni metalli. Pur trattandosi di uno studio osservazionale che ha fra i limiti la presenza di più fonti di inquinamento nelle aree analizzate, l’iniziativa ha rappresentato un momento di presa di coscienza importante per la città e un’occasione di ampia attivazione sul tema.

Un altro fronte di mobilitazione è quello del rispetto delle Best Available Techniques (BAT) da parte dell’impianto di EcoEridania, che Ornella Mordenti del TAAF sintetizza dicendo che “si traduce tutto in un concetto: quell’inceneritore ha dei problemi di combustione, ossigenazione dei fumi e rilascio delle acque reflue e il CNR ha confermato esattamente tutto quello che avevamo detto noi”.

Infatti, sono stati raccolti i fondi per commissionare una consulenza all’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Napoli, le cui conclusioni sono confluite nelle osservazioni presentate dal TAAF in occasione del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale fra il 2023 e il 2024. ARPAE non ha accolto nessuna delle osservazioni e le associazioni stanno lavorando a una risposta.

Nel racconto di Mordenti c’è tutta la rabbia di chi non si sente presa in considerazione: “Noi ce lo siamo chiesto tante volte perché ARPAE, che è l’organo delegato al controllo e alla salvaguardia dell’ambiente, non vuole parlare di queste cose, non vuole ascoltarci, per quale motivo? Noi avremmo piacere che qualcuno si prendesse veramente a cuore le evidenze che abbiamo raccolto. Anche il sindaco, che è il responsabile della salute dei cittadini, sa benissimo tutto questo perché noi gli abbiamo parlato direttamente, gli abbiamo dato i documenti e i dati ma non siamo stati creduti, ci ha accusato di mentire“.

Quali sono le sfide per il futuro?

Se Gnani e Semproli di Clan-Destino raccontano delle partecipate iniziative degli anni 2000, non si può dire altrettanto del presente. Resta la sensibilità delle associazioni ambientaliste locali, che continuano a interrogare ARPAE e porre l’accento su quella che sentono come una scarsa trasparenza sulla gestione dell’impianto di incenerimento di rifiuti speciali, ma da parte della cittadinanza in senso più ampio la mobilitazione non è più quella di un tempo.

“Credo che i cittadini siano consapevoli che ci sono questi due inceneritori e che l’aria sia inquinata, ma che in qualche modo ci abbiano fatto un po’ l’abitudine… – racconta Gasperini – Non credo scenderebbero in piazza per una chiusura immediata degli inceneritori perché sono consapevoli di qual è la realtà e della necessità di avere impianti dove smaltire l’indifferenziata, ma sicuramente chiederebbero più controlli, l’impiego delle le migliori tecnologie disponibili e garanzie su questi due fronti”.

Il caso di Forlì ci interroga non solo sul futuro della città, ma anche sulla legittimità dei processi decisionali e sulla distribuzione di costi e benefici. Nessun inceneritore è a impatto zero e la termovalorizzazione non è certamente una fonte di energia rinnovabile; per questo occorre lavorare in sinergia tra territori su quella che la Direttiva europea del 2008 ha definito “gerarchia dei rifiuti”: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento. Anche il modello del teleriscaldamento, spesso usato come giustificazione per le autorizzazioni, non può prescindere da una presa in carico della politica per ridurre il rischio della dipendenza, equilibrando quelli che sono i profitti privati e il bene comune.

Proprio sull’ascolto della politica nei confronti dei cittadini, una questione che resta senza dubbio aperta è quella delle quattro leggi di iniziativa popolare presentate da Legambiente Emilia-Romagna e dalla Rete per l’Emergenza Climatica e Ambientale (RECA) ormai oltre tre anni fa. Su questo, sono molto dure le parole di Ornella Mordenti del TAAF: “Sono proposte che riguardano l’acqua pubblica, la gestione dei rifiuti, il consumo di suolo e l’energia. I cittadini si sono impegnati e ci hanno creduto raccogliendo migliaia di firme, però da tre anni sono lì ferme e il Consiglio non le ha ancora discusse”.

L’articolo su Economia Circolare

Questo lavoro è frutto dei cinque workshop dinamici organizzati durante l’edizione 2025 del festival Le parole giuste e supportati dal programma di borse di studio “Professional Development for Environmental Journalism” di Journalismfund Europe.

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!

Partecipa alla discussione

Divento membro per tradurre i commenti e partecipare