Unter Medienkonzentration versteht man ein Phänomen, bei dem sich das Eigentum an Medienunternehmen nach und nach in den Händen einer kleinen Zahl von Investor*innen konzentriert. Das Thema ist von entscheidender Bedeutung: Der Trend geht heute zur Fusion von Medienunternehmen mit dem Ziel, die einzelnen Unternehmen zu konsolidieren, wie der Bericht 2022 des Media Pluralism Monitor (MPM), der vom Centre for Media Pluralism and Media Freedom erstellt wurde, unterstreicht.

Für die Aufrechterhaltung einer echten Demokratie ist es unerlässlich, dass vielfältige Meinungen geäußert und sichtbar gemacht werden: Sie sind Garanten des Pluralismus, der ein Gleichgewicht der Kräfte voraussetzt, um abweichende Stimmen zum Ausdruck zu bringen. Medieneigentümer*innen und -aktionär*innen üben einen erheblichen Einfluss auf die redaktionelle Linie der Unternehmen aus, die sie besitzen, man spricht sogar von „Meinungsmacht“. Dies ist auch die wichtigste Rendite, die sich die Käufer*innen von Medienunternehmen erhoffen: Obwohl Medienunternehmen bei weitem nicht zu den lukrativsten Investitionen zählen, wecken sie dennoch das Interesse von Spekulant*innen.

Dieses Phänomen ist heute weit verbreitet. Beispiele hierfür sind der Australier Rupert Murdoch, der die Aushängeschilder Fox News und Sun leitet, oder der im Juni dieses Jahres verstorbene Unternehmer und Politiker Silvio Berlusconi, der unter anderem die wichtigsten privaten italienischen Fernsehsender besaß.

In Frankreich ist der Name Vincent Bolloré weithin bekannt: Er ist nämlich Eigentümer der Canal+-Gruppe, die drei nationale Fernsehsender (C8, Cnews und CStar) umfasst, sowie der Mediengruppe Prisma Média, die 35 Zeitschriften herausgibt, von der Boulevardpresse „Voici“ über „Harvard Business Review“ bis hin zu der Zeitschrift für ein (sehr) junges Publikum „Mortelle Adèle“. Der Bolloré-Gruppe gehören auch die Videoplattform Dailymotion sowie der Verlagsgigant Hachette und der Mainstream-Radiosender Europe 1 an. Der Geschäftsmann verfolgt seit mehreren Jahren die Strategie der Rechtsverlagerung der von ihm aufgekauften Medien, was wiederholt angeprangert wurde.

Dieser Trend zeigt sich auch in anderen europäischen Ländern: Im Vereinigten Königreich kontrolliert Jonathan Harmsworth, der 4. Viscount Rothermere, 40% der nationalen Presse. In Deutschland gibt die Bertelsmann-Gruppe Bücher heraus, besitzt Fernseh- und Radiosender und produziert Filme. Nicht zuletzt besitzen Andy Vajna, Heinrich Pecina und Lőrinc Mészáros allein alle 18 regionalen Zeitungen in Ungarn.

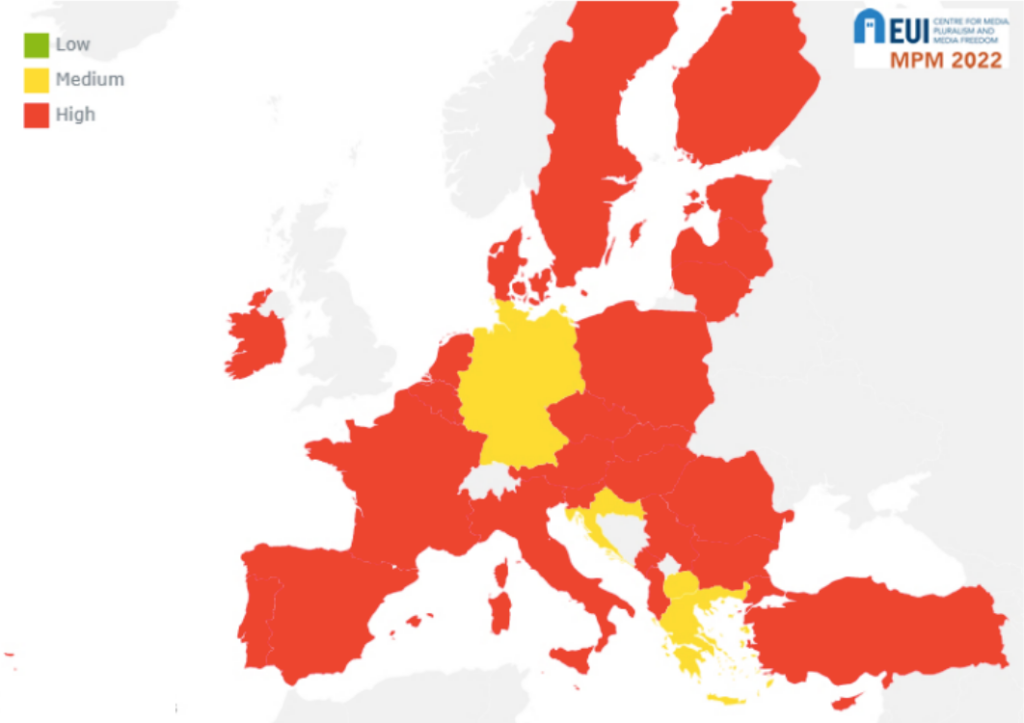

Die Zahlen sind besorgniserregend: Im Jahr 2022 schätzte der Media Pluralism Monitor das mit der Medienkonzentration in den EU-Mitgliedstaaten verbundene Risiko auf durchschnittlich 82 %. Kein einziges Land auf dem europäischen Kontinent weist ein geringes Risiko auf, und nur vier entsprechen einem mittleren Risiko. Dieser Risikofaktor wird unter Berücksichtigung rechtlicher Variablen berechnet: ob das Land über Gesetze zur Verhinderung von Medienkonzentration verfügt, ob diese Gesetze wirksam sind und ob sie von einer unabhängigen Behörde durchgesetzt werden, sowie wirtschaftlicher Variablen, ob die finanzielle Situation des Sektors als mehr oder weniger prädestiniert für Medienkonzentration angesehen wird.

Konzentration der Nachrichtenmedien: Karte der Risiken pro Land

Die europäischen Konzentrationsvorschriften stellen eine letzte Sicherung gegen das Versagen der nationalen Gesetze dar, wie der Historiker und Spezialist für Verlagsgeschichte Jean-Yves Mollier unseren Kollegen von „Alternatives Economiques“ erklärt. Ihm zufolge seien die Konzerne Bolloré und Lagardère nacheinander von Brüssel in ihrem Elan gestoppt worden, als sie dabei waren, sich als absolute Herrscher über das Verlagswesen zu etablieren.

Die Medienkonzentration kann jedoch nicht ausschließlich durch das Wettbewerbsrecht gebremst werden, da es hier um viel wichtigere demokratische Fragen geht als nur um wirtschaftliche Erwägungen. Denn selbst wenn sich verschiedene Eigentümer*innen die europäischen Medienunternehmen teilen, bleibt die Meinungsvielfalt gefährdet, wenn die betreffenden Eigentümer*innen alle aus demselben Milieu oder derselben politischen Richtung stammen.

Ein weiterer Hebel, um den Einfluss gieriger Investor*innen zu bekämpfen, ist die Verpflichtung zur Transparenz. Einige sind der Meinung, dass es den Leser*innen helfen könnte, die - manchmal einseitigen - Informationen, die sie konsumieren, mit mehr Distanz zu betrachten, wenn ihnen die potenziellen Vorurteile einer Redaktion erklärt würden. Beispielsweise wird ein Artikel über das ökologische Engagement von Unternehmen, die fossile Energieträger fördern, mit größerer Distanz interpretiert, wenn die Leser*innen wissen, dass der/die Eigentümer*in des Mediums, das den Artikel veröffentlicht, auch mehrere Ölunternehmen leitet.

In diesem Zusammenhang wehren sich die genossenschaftlichen Pressegesellschaften gegen das verpönte Phänomen: Eigentümer*innen dieser Art von Medien sind ihre Arbeitnehmer*innen und Leser*innen, die Genossenschaftsmitglieder sind. Einzelne Investor*innen können nicht die Mehrheit der Anteile erwerben, und die redaktionelle Linie bleibt völlig unabhängig von der Generalversammlung: Es besteht also kein Risiko eines Interessenkonflikts. Schließlich ist die Daseinsberechtigung dieser wirklich unabhängigen Medien eine größere Transparenz der Entscheidungen zwischen Arbeitnehmer*innen, entscheidungsbefugten Gesellschafter*innen und Leser*innen.

Alles in allem ist die Medienkonzentration in Europa besorgniserregend. Die verheerenden Folgen dieses Phänomens für die Meinungsvielfalt und damit für den Zustand der Demokratie sind hinreichend belegt. Heute ist es dringend erforderlich, das europäische Medienökosystem nachhaltig zu verändern, damit seine Vielfalt zum Ausdruck kommen kann. Die Entstehung alternativer Eigentumsmodelle wie z. B. Genossenschaften, sowie legislative Bemühungen auf kontinentaler Ebene zählen zu den treibenden Kräften für diesen Wandel.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!