Öland ist eine uralte Insel vor der schwedischen Küste. Die von der UNESCO geschützte Insel ist seit etwa 5000 Jahren bewohnt und beherbergt archäologische Stätten, die bis in die prähistorische Zeit zurückreichen. Dank der Gepflogenheiten der Inselbewohnenden hat Öland seine von Landwirtschaft geprägte Landschaft und seine Traditionen, die teilweise aus der Eisenzeit stammen, bewahrt. Es überrascht nicht, dass die Insel zu einem begehrten Ziel für Touristinnen und Touristen geworden ist, das seinen Besuchenden alles bietet, von Reittouren über die Besichtigung alter Holzmühlen bis hin zu Bademöglichkeiten an den Sandstränden.

Letztere Möglichkeit wird jedoch immer unsicherer: Die idyllischen Küstengewässer Ölands werden von Zeit zu Zeit von „dem Rhabarbercreme-ähnlichen und giftigen Schlamm“ oder, wie es umgangssprachlich und höflich genannt wird, von Algenblüte bedeckt. Algenblüten sind hässlich, stinken und verderben schnell die Lust, ins Wasser zu gehen – oder auch nur am Strand zu bleiben. Aber das ist noch nicht alles: Meeresbiologinnen und -biologen warnen, dass diese Blüten einen Mikroorganismus namens Cyanobakterien enthalten können. Das damit verbundene Problem ist nicht nur ein ästhetisches oder olfaktorisches: Die Algen können giftig sein, insbesondere für Kinder und Hunde.

Solche Algenblüten können sich also nachteilig auf den Tourismus und die lokale Wirtschaft auswirken – und zwar nicht nur in Öland. Erhebungen in Schweden haben ergeben, dass die örtlichen Unternehmen aufgrund der Algenblüte um die Insel Gotland einen Rückgang der Buchungen melden. Auf Öland selbst schätzte man im Jahr 2005, dass die Algenblüte der Tourismus- und Fischereibranche Verluste in Höhe von etwa 11 Millionen Euro beschert hat.

Manchmal bemühen sich die Gemeinden um die Organisation von Reinigungsarbeiten, die recht kostspielig sein können: Die Gemeinde Strömstad (Skagerrak) schätzt die Kosten für solche Säuberungsaktionen auf 70.000 EUR pro Jahr. Auf der anderen Seite der Ostsee, auf Öland, warnen Forschende des litauischen Meeresforschungsinstituts, dass die Küstengewässer irgendwann zum Schwimmen ungeeignet sein werden, wenn wir nichts unternehmen.

Gegen was muss vorgegangen werden, und wie? Es gibt mehrere Prozesse, die zur Vermehrung von stinkenden und klebrigen Algen an einem bestimmten Ort beitragen. Eine der Hauptursachen in der Ostsee ist ein Prozess namens Eutrophierung, dessen Name wahrscheinlich vom griechischen Begriff Eutrophos oder wohlgenährt abstammt. Der Ursprung des Begriffs mag zwar gesund klingen, aber der Prozess der Eutrophierung, wie er sich heute in der Ostsee abspielt, ist es sicher nicht: Er bezieht sich auf riesige sauerstoffarme Meerwassergebiete, auch „tote Zonen“ genannt.

Diese toten Zonen entstehen, wenn überschüssige Nährstoffe – wie Nitrate oder Phosphor, die in der intensiven landwirtschaftlichen Produktion weit verbreitet sind – über das Grundwasser, die Atmosphäre, aber vor allem über die Flüsse ins Meer gelangen. Diese überschüssigen Nährstoffe bieten bestimmten Algen und Bakterien Nahrung, die schließlich eine Oberflächenschicht bilden. Diese hindert das Sonnenlicht daran, in tiefere Gewässer vorzudringen, und bietet Nahrung für sauerstoffzehrende Bakterien. Durch diese Prozesse entstehen Bereiche, in denen nur sehr wenig bis gar kein Sauerstoff vorhanden ist, so dass nur wenig bis gar kein anderes sauerstoffzehrendes Leben überleben kann.

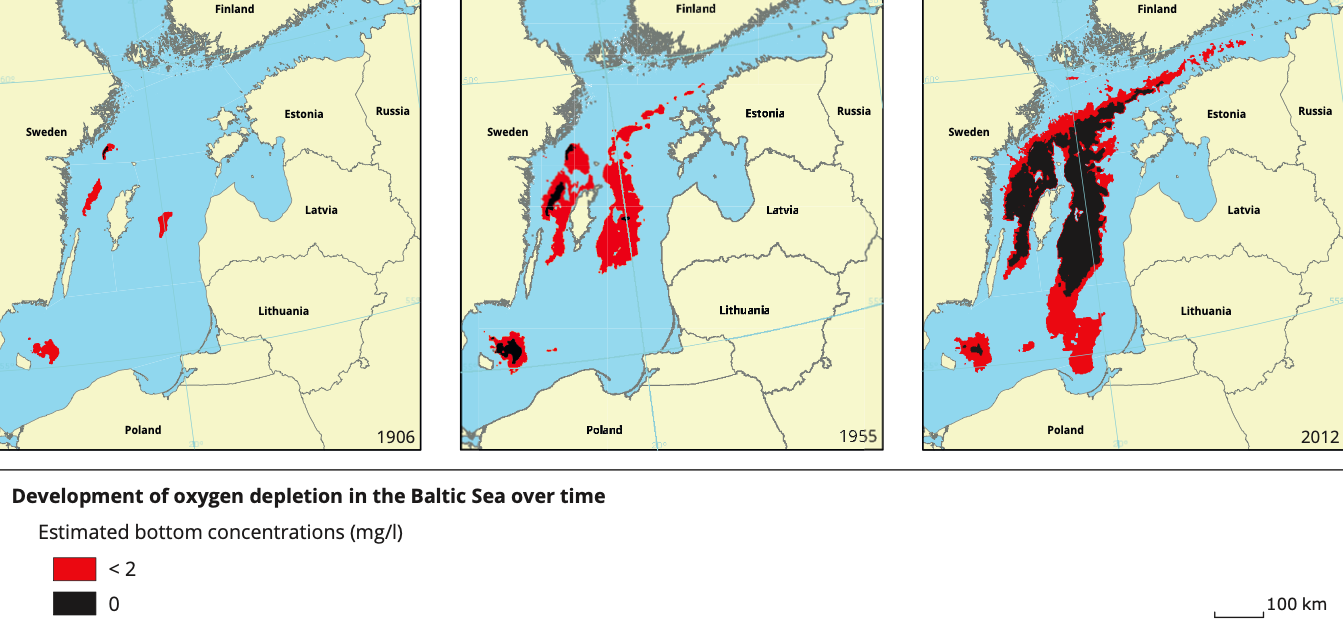

Es überrascht daher nicht, dass das Baltic Sea Centre (BSC) an der Universität Stockholm die Eutrophierung als das größte Umweltproblem bezeichnet, dem das Meer heute gegenübersteht. Die Folgen gehen weit über die Schäden für den Küstentourismus hinaus: Die Eutrophierung beeinträchtigt nicht nur den Menschen, sondern auch die Meerestierwelt. An der finnischen Küste beispielsweise wird die durch Eutrophierung verursachte Sauerstoffverarmung und der Verlust der Klarheit des Wassers mit der Mehrheit der Fälle von Verlust der biologischen Vielfalt in Verbindung gebracht, was zum drastischen Rückgang oder sogar zum Verschwinden von Fischen, darunter Zander, Flunder, Weißfisch und auch vielen Arten von Meerespflanzen, beiträgt. Es handelt sich um eine vom Menschen verursachte Katastrophe: Wissenschaftliche Schätzungen zeigen, dass der Sauerstoffgehalt in der Ostsee seinen tiefsten Stand seit 1500 Jahren erreicht hat, was wahrscheinlich auf den Abfluss von Nährstoffen ins Meerwasser zurückzuführen ist.

Das Problem ist seit fast 50 Jahren bekannt: Die immensen negativen Auswirkungen der Eutrophierung sowie die Rolle des Menschen in diesem Prozess wurden erstmals in den frühen 1980er Jahren erkannt. Nach Angaben der Kommission für den Schutz der Meeresumwelt der Ostsee (HELCOM), einer zwischenstaatlichen Organisation und einer wichtigen Plattform für umweltpolitische Entscheidungen zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee, hat der Eintrag von Stickstoff und Phosphor in die Ostsee zwischen den 1950er und den späten 1980er Jahren zugenommen. Seitdem wurden Maßnahmen ergriffen, und die Nährstoffabflüsse wurden reduziert.

Die Nährstoffeinträge sind zwar zurückgegangen, doch die Sauerstoffverarmung bleibt in etwa auf demselben Niveau. Dies ist zum Teil auf die geografischen Besonderheiten der Ostsee zurückzuführen, einschließlich des sehr langsamen Wasserwechsels aufgrund des engen Zugangs zum Ozean. Langsamer Wasserwechsel bedeutet, dass die Nährstoffbelastungen von vor 30 Jahren im Moment noch vorhanden sind. Im Gegensatz zu den hektischen und kurzfristigen Belastungen durch die globalisierten Märkte und den übermäßigen Verbrauch, auch von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ist der Rhythmus des Meeres langsam. Bei großzügiger Betrachtung ist es uns lediglich gelungen, eine weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern.

Landwirtschaft für das Meer

Melancholie, Frustration, Hoffnung – dies war eine unwahrscheinliche, aber nicht überraschende Mischung von Stimmungen auf dem HELCOM-Seminar „Nachhaltige Landwirtschaft für eine gesunde Ostsee“, das im vergangenen Herbst in Helsinki stattfand. Die Teilnehmenden sprachen über den kritischen Umweltzustand des Meeres, die langsamen (oder fehlenden) Fortschritte beim Schutz des Meeres, den mangelnden politischen Willen und das fehlende Engagement bei der Umsetzung bestehender Umweltvorschriften zum Schutz des Meeres sowie die Tatsache, dass die Fristen für die Erreichung der gewünschten Umweltindikatoren nicht eingehalten werden.

Nicht zufällig lag der Schwerpunkt des Seminars auf nachhaltiger Landwirtschaft. Zwar gibt es viele Gründe für die verheerende Eutrophierung der Ostsee, doch die Hauptursache für den übermäßigen Nährstoffeintrag und die dadurch verursachten Schäden liegt auf der Hand: die landwirtschaftliche Tätigkeit und insbesondere der intensive Einsatz von Düngemitteln, von denen viele ins Meer gelangen. Aus diesem Grund beziehen sich im jüngsten Ostsee-Aktionsplan (HELCOMs strategisches Maßnahmenprogramm zur Erreichung eines guten Umweltzustands des Meeres) die meisten der 36 Maßnahmen zur Bekämpfung der Eutrophierung auf die Landwirtschaft.

Der Schutz der Ostsee und der ihr zufließenden Gewässer ist in zahlreichen EU-Richtlinien und -Verordnungen verankert. Von der „Wasserrahmenrichtlinie“ über die „Nitratrichtlinie“ bis hin zur „Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie“ zielen sie alle darauf ab, die Qualität des Grund- und Oberflächenwassers zu schützen, einen guten Umweltzustand der europäischen Gewässer im Allgemeinen und der Meere und Ozeane im Besonderen zu erreichen sowie die durch landwirtschaftliche Praktiken verursachte Stickstoffbelastung zu begrenzen.

Diese Richtlinien sind jedoch nicht die einzigen politischen Initiativen, die sich auf die Suche nach komplexen Lösungen für ein einfaches Ziel auswirken: die Reduzierung des Stickstoff- und Phosphorabflusses ins Meer. Das Ziel ist unweigerlich mit der Art und Weise verknüpft, wie die EU die landwirtschaftliche Produktion regelt. Die europäische Agrarpolitik wird in hohem Maße von der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU beeinflusst, die auch als GAP bekannt ist. Die GAP ist ein finanzielles Ungetüm, das etwa ein Drittel des EU-Haushalts verschlingt (der Haushalt 2021-2027 beläuft sich beispielsweise auf 1 210 Mrd. EUR, und auf die GAP entfallen 386,6 Mrd. EUR).

Es handelt sich außerdem um eine der ältesten noch bestehenden europäischen Politiken, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Folge von Knappheit und Unsicherheit eingeführt wurde. Damals konzentrierte sie sich auf die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität sowie auf die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und der Erschwinglichkeit von Lebensmitteln und versuchte, den Landwirten einen angemessenen Lebensunterhalt zu sichern. In dem Bestreben, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, hat sich die GAP von Anfang an dafür eingesetzt, die Landwirte vor der Instabilität zu schützen, die durch Ernteausfälle oder offene Märkte entsteht.

Die Politik der GAP – insbesondere ihre Subventionsregelungen für die Landwirtschaft – war oft Gegenstand von Kontroversen. Häufig waren diese auf die Kritik von Umweltschützenden zurückzuführen, die der Meinung waren, dass mit den Subventionen die Bildung großer landwirtschaftlicher Betriebe und intensiver Anbaumethoden gefördert wird, die sich eher auf die Quantität als auf die Qualität der Nahrungsmittel konzentrieren. Den Kritikern zufolge liegt eines der Hauptprobleme in der Art und Weise, wie die Subventionen vergeben werden: Sie basieren auf der Anzahl der Hektar, die eine Landwirtin oder ein Landwirt besitzt, und nicht auf der Einhaltung von Umwelt- oder Klimazielen.

Auch die Verteilung der GAP-Subventionen ist äußerst ungleich. Die Europäische Umweltagentur hat geschätzt, dass im Zeitraum 2014-2020 20 % der Begünstigten 80 % der GAP-Direktzahlungen erhalten. Dieses Ungleichgewicht schafft eine wachsende Einkommenslücke zwischen den größten (und reichsten) und den kleinsten Betrieben und ermutigt die Landwirtinnen und Landwirte, entweder einen großen Betrieb zu haben oder aufzuhören.

Große Betriebe sind zwar nicht per definitionem gleichbedeutend mit intensiver oder ökologisch nicht nachhaltiger Landwirtschaft, und es gibt auch Prämien für umweltfreundliche Maßnahmen, doch scheinen sie weitgehend wirkungslos zu sein. Was zum Beispiel den ökologischen Landbau betrifft, so hat die jüngste Prüfung des Europäischen Rechnungshofs (ERH) eine ziemlich unangenehme Situation aufgedeckt: Die Mitgliedstaaten setzten die EU-Mittel uneinheitlich ein, und die Bereitstellung von Mitteln wurde unabhängig davon fortgesetzt, ob die Landwirtinnen und Landwirte die Grundprinzipien des ökologischen Landbaus wie Fruchtfolge oder Tierschutzstandards anwandten.

Laut dem Bericht des Europäischen Rechnungshofs (EuRH) haben etwa 12 Milliarden Euro an EU-Mitteln, die in den letzten 10 Jahren zur Unterstützung des ökologischen Landbaus bereitgestellt wurden, nicht dazu beigetragen, die Produktion von ökologisch erzeugten Lebensmitteln zu steigern. Auch das Ziel, bis 2030 25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch zu bewirtschaften, wird wahrscheinlich nicht erreicht werden. Derzeit ist das einzige EU-Land, das dieses Ziel erreicht, Österreich.

Die EU-Strategie für nachhaltige Lebensmittel: bei Ankunft bereits tot

Im Jahr 2020 weckte die EU Hoffnungen, indem sie eine ehrgeizige europäische Green-Deal-Initiative ins Leben rief, die darauf abzielte, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Ein zentraler Bestandteil des Green Deal war eine Farm to Fork-Strategie, die darauf abzielte, „die Abhängigkeit von Pestiziden und antimikrobiellen Mitteln zu verringern, die übermäßige Düngung zu reduzieren, den ökologischen Landbau zu fördern, den Tierschutz zu verbessern und den Verlust der biologischen Vielfalt umzukehren.“ Innerhalb von 4 Jahren wurden diese Ziele aufgegeben. Wie kam es dazu?

Eines der Probleme scheint die Affinität zwischen großen Bäuerinnen- und Bauernverbänden und einigen Entscheidungstragenden auf EU-Ebene zu sein. Bezeichnenderweise war einer der größten europäischen Bäuerinnen- und Bauernverbände, Copa-Cogeca, von Anfang an gegen die im Rahmen der „Farm to Fork“-Strategie vorgeschlagenen Reformen. Copa-Cogeca, die etwa zum Zeitpunkt der Einführung der GAP gegründet wurde, behauptet, die Gesamtheit der 22 Millionen in der Landwirtschaft tätigen Europäer*innen zu vertreten und damit eine gewichtige Stimme zu sein.

Viele Kleinbäuerinnen und -bauern sind jedoch anderer Meinung. Ihrer Ansicht nach vertritt die Gewerkschaft die Interessen der industriellen Großbetriebe und nicht die der kleinen oder ökologischen Betriebe. Einige – wie Jean Mathieu Thevenot, ein junger Landwirt und Mitglied der französischen Landwirtschaftsgewerkschaft Confédération Paysanne – sind der Meinung, dass die langfristige Ernährungssicherheit nur durch eine Abkehr von der dünger- und pestizidabhängigen Intensivlandwirtschaft gewährleistet werden kann. Auf eine Anfrage des „Lighthouse-Reports“ betonte er, dass sein Kreis von Landwirtinnen und Landwirten nichts mit der Vision von Copa-Cogeca zu tun habe und die von ihr befürworteten Anbaumethoden nicht nur als gefährlich für die Ernährungssouveränität, sondern auch als Hindernis für den Einstieg junger Landwirtinnen und Landwirte in den Beruf betrachte.

Diese Perspektiven bleiben jedoch außen vor, offenbar nicht ohne den Beitrag beträchtlicher Lobbyarbeit: Eine aufschlussreiche Untersuchung von DeSmog.org, einer Plattform für Klimajournalismus, dokumentierte einen intensiven Zeitplan von Treffen zwischen verschiedenen Interessengruppen, die von der Green-Deal-Politik betroffen sind, darunter Pestizid- und Düngemittelherstellende, Bäuerinnen- und Bauernverbände (am häufigsten Copa-Cogeca) und eine Handvoll einflussreicher konservativer Politikerinnen und Politiker (alle Mitglieder der Europäischen Volkspartei).

Und all das war, bevor das Spektakel der Bäuerinnen- und Bauernproteste von 2024 ausbrach – mit Gülleverklappung auf den Straßen von Prag, Grenzblockaden an der polnisch-ukrainischen Grenze und Anzünden von Asbest entlang niederländischer Straßen. Während die Proteste die Straßen verwüsteten und die Bewohnenden der großen europäischen Hauptstädte amüsierten, waren 15 von 31 im Rahmen von Farm to Fork vorgeschlagenen Aktionen nicht zustande gekommen. Stattdessen wurde der Vorschlag der Europäischen Kommission, den Pestizideinsatz bis 2030 um 50 % zu reduzieren, auf Eis gelegt. Im Zuge des raschen politischen Rückzugs räumt die neue Vision für Landwirtschaft und Ernährung der EU, die von der Europäischen Kommission Anfang 2025 angekündigt wurde, dem Umweltschutz keine Priorität mehr ein.

Die Verwässerung der „Farm to Fork“-Initiativen lässt sich nicht allein durch Lobbying-Bemühungen erklären. Es war nicht hilfreich, dass der Europäische Green Deal und sein Rückgrat, die „Farm to Fork“-Strategie, inmitten mehrerer noch nie dagewesener Schocks eingeführt wurden. Die Ankündigung der globalen Pandemie im Jahr 2020 und die russische Invasion in der Ukraine zwei Jahre später lösten Bedenken hinsichtlich der Zugänglichkeit und Sicherheit von Lebensmitteln aus, die denen, die die GAP bei ihrer Einführung prägten, nicht unähnlich waren. Historisch gesehen war der (fast) beispiellose Aufstieg der Rechtsextremen in Europa ebenfalls nicht hilfreich: Sie nutzten ohne zu zögern die Unzufriedenheit der Landwirtinnen und Landwirte für ihre politischen Zwecke im Vorfeld der Wahlen im Jahr 2024.

Auf die Frage, was getan werden muss, um die überwältigende Eutrophierung der Ostsee zu stoppen und umzukehren, verweisen Meeresforschende, Politikerinnen und Politiker sowie Aktivistinnen und Aktivisten häufig auf die Lebensmittel, die wir essen, und die Art und Weise, wie wir sie produzieren; auf die Reduzierung des Düngemitteleinsatzes und des Nährstoffabflusses ins Grundwasser; auf die Notwendigkeit, den Düngemitteleinsatz durch die Verringerung von Lebensmittelabfällen zu reduzieren, auf die Ausweitung umweltfreundlicher und ökologischer Anbaumethoden und auf die Bedeutung der Verringerung des Fleischkonsums (die Viehzucht macht 40 % der gesamten landwirtschaftlichen Tätigkeit in der EU aus). Allerdings laufen diese Maßnahmen, selbst wenn sie durchgeführt werden, Gefahr, sich den Interessen der industriellen Landwirtschaft sowie dem Druck der globalisierten Märkte und der Geopolitik gegenüberzusehen.

Das Gleichgewicht zwischen Ernährungssicherheit, globalen Versorgungsketten, internationalem Wettbewerb, fairer Entlohnung für die Landwirtinnen und Landwirte in der EU und Umweltschutz dürfte keine leichte Aufgabe sein, und eine Rückkehr zu den alten landwirtschaftlichen Praktiken des baltischen Ölands wird wahrscheinlich keine praktikable Lösung darstellen. In der Agrar- und Umweltpolitik sollten jedoch verschiedene Arten von Fachwissen und Interessen stärker vertreten sein – einschließlich derjenigen von Forschenden, Landwirtinnen und Landwirten, die sich für nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken einsetzen, sowie derjenigen von Küstenbewohnenden und anderen lokalen Gemeinschaften und Tieren, die unter den direkten ökologischen und sogar wirtschaftlichen Auswirkungen groß angelegter industrieller landwirtschaftlicher Praktiken leiden.

Nicht zuletzt sollte diese Politik den Standpunkt der europäischen Bürger*innen widerspiegeln, die mehrheitlich offen sind für die Unterstützung einer umweltfreundlicheren Politik.

🤝 Dieser Artikel entstand im Rahmen des Come Together-Journalismus-Stipendiums. Er wurde ursprünglich von Kurziv und Eurozine veröffentlicht.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!