En plus des États membres de l’Union européenne, six pays participent au mécanisme européen de protection civile (MEPC) : l’Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie. Le programme a été mis en place en 2001 et depuis, plus de 330 actions conjointes ont eu lieu. Si une urgence dépasse les capacités de réaction d’un pays, celui-ci peut demander de l’aide par l’intermédiaire du mécanisme MEPC.

Le MEPC est une forme de coopération particulièrement adaptée aux situations dans lesquelles un pays sait de quelle aide il a besoin, mais ne peut pas l’obtenir. Dans de tels cas, l’aide peut être coordonnée rapidement et efficacement aux sièges de l’Union européenne. Ajoutons que cette aide ne se limite pas aux États coopérants. Après une demande auprès du mécanisme, le Centre européen de réaction d’urgence (ERCC) peut mobiliser une assistance ou une expertise. Celui-ci suit les événements vingt-quatre heures sur vingt-quatre et déploie une aide d’urgence en coopération avec les autorités nationales de protection civile. Des cartes satellitaires élaborées par le service Copernicus de gestion des urgences (Copernicus EMS) apportent une aide supplémentaire pour les opérations. Copernicus fournit des informations géographiques (GIS) utiles pour délimiter les zones touchées et planifier les opérations de secours en cas de catastrophe.

N’importe quel pays du monde, mais aussi l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences ou une ONG, peuvent demander de l’aide via le MEPC. Ce mécanisme est intervenu lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest (2014) et en République Démocratique du Congo (2018), après le passage du cyclone tropical Idai en Mozambique (2019), d’un séisme en Albanie (2019) et des feux de forêt en Suède (2018), en Bolivie (2019) et en Grèce (2019).

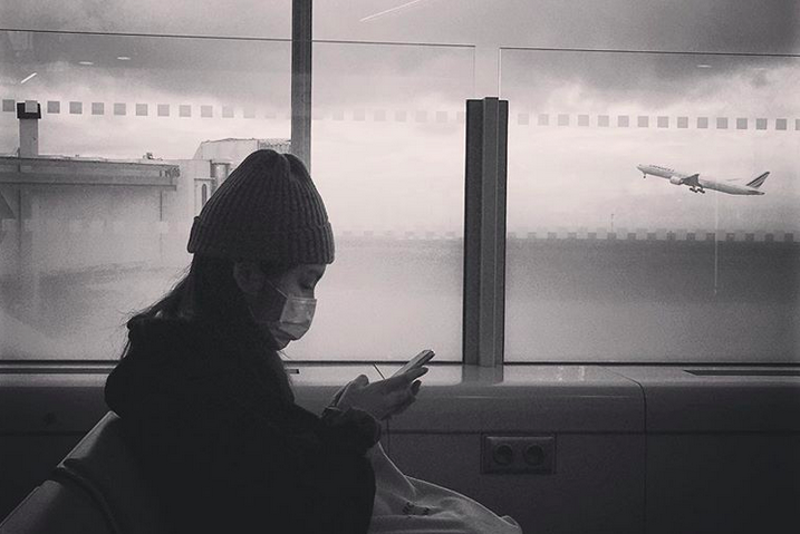

L’épidémie de coronavirus est un défi majeur pour le mécanisme de protection civile. Dans ce cas, ce n’est pas un État ou une région qui a besoin d’une aide coordonnée. Il s’agit plutôt de chaque État membre qui tente désespérément d’améliorer sa situation, cherchant des stocks sur un marché européen complètement épuisé, ou qui essaie de développer sa propre production. Mais que ce soit pour des masques, des respirateurs ou des médicaments, ou même du personnel médical et infirmier, la demande est largement supérieure à l’offre.

En principe, la coordination européenne est importante pour envoyer des stocks là où il y en a besoin, en fonction de la pente de la courbe épidémique dans les différents États membres. Mais les États ont tendance à se montrer réticents à renoncer à leurs capitaux durement gagnés, préférant se constituer de nouveaux stocks venus de Chine, compliquant ainsi la coopération.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !