Eté 2021, Florence, Italie. Les 422 travailleurs de l'antenne de la multinationale GKN, basée à Campi Bisenzio, reçoivent une lettre leur annonçant leur licenciement. L’entreprise du secteur automobile a décidé de délocaliser la production du site vers d'autres sociétés du groupe en Europe. Ces dernières années, plusieurs investissements avaient pourtant été réalisés pour moderniser la production de l'usine.

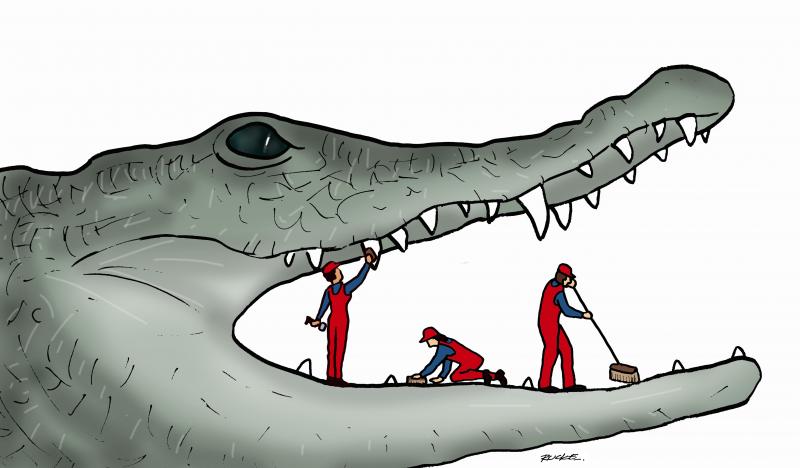

Mais la délocalisation n’était pas le symptôme d’une crise ; au contraire, elle visait à accroître encore un peu plus les bénéfices de la multinationale. En réponse, les travailleurs et travailleuses ont investi leur lieu de travail. Depuis deux ans, les ouvriers s’organisent contre la fermeture du site et pour sa reconversion plus écologique.

Janvier 2018, Amiens, France. L’usine Whirlpool de sèche-linges délocalise sa fabrique en Pologne pour bénéficier d’un coût du travail moins cher. 300 salariés sont laissés sur le carreau. Et pour cause : en 2018, d'après Eurostat, les salariés français gagnaient en moyenne 35,80 euros de l'heure, contre 10,10 euros en Pologne – cotisations sociales inclues.

Depuis, l’écart ne s’est pas beaucoup réduit. En 2021, dans l’Union européenne, le coût horaire de la main‑d’œuvre dans l’industrie, la construction et le tertiaire marchand pour les entreprises de dix salariés ou plus s’élevait à 28,7 euros en moyenne, avec de fortes variations selon les pays. L’INSEE note un écart relatif de un à sept entre la Bulgarie (6,9 euros) et le Danemark (48,3 euros).

Whirlpool, elle, a continué sur sa lancée. En quelques années, l'industriel a supprimé 3 000 emplois en Europe dans le cadre de la restructuration de son outil industriel. Aujourd’hui, la quasi-totalité des usines européennes du groupe sont situées en Italie et en Pologne.

“Le problème, c'est la manière dont on a construit l'Union européenne sur un modèle plus conflictuel que collaboratif. Malgré l’élaboration de certaines règles pour harmoniser le droit du travail, il reste d'énormes différences entre les pays”, analyse Silvia Borelli, professeure de droit européen du travail à l'université de Ferrare.

Délocalisations intra-européennes

Il est toutefois très compliqué de chiffrer le phénomène de délocalisations d’un pays à l’autre de l’Europe. La première difficulté tient à l’absence de transparence. “Il n'existe pas de base de données officielle. Quand une entreprise délocalise, elle ne le déclare à personne”, détaille la chercheuse.

En 2017, plusieurs médias citaient des chiffres publiés par l'agence Eurofound, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ils relevaient 752 cas de délocalisation évoqués dans des articles de presse entre 2003 et 2016, parmi lesquels 352 avaient pour destination un autre Etat membre de l'Union européenne.

Côté emplois, parmi les près de 200 000 emplois perdus en 13 ans, 118 760 pouvaient être attribuées à un transfert de la production vers d'autres Etats membres. Avec un “glissement de l’ouest vers l'est”, autrement dit de l'Europe des Quinze vers les pays qui ont rejoint le bloc plus récemment, dont la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie.

Les raisons sont claires : quand ce n’est pas le coût du travail, c'est généralement un problème de taxation qui est mis en avant. En avril 2023, les actionnaires du fleuron espagnol du BTP Ferrovial ont voté à 93 % pour une “fusion à l’envers”, soit l’absorption par la filiale néerlandaise de la maison mère basée en Espagne – et donc le transfert aux Pays-Bas du siège social et fiscal de l'entreprise. Ce pays dispose en effet d'une fiscalité avantageuse pour les société et pour les dividendes versés aux actionnaires.

Législation inefficace et pro-entreprise

Ces politiques d’entreprises ont des conséquences avant tout sur la protection des salariés. Théoriquement, au niveau de l’Union européenne, en cas de transfert d’entreprise, les travailleurs passés d'un employeur à l'autre doivent conserver les mêmes droits, sous l’égide des syndicats en charge de cette négociation. Dans les faits, la directive est presque toujours inapplicable. “Il faut que la même activité soit poursuivie dans l'Etat de destination, or c’est très difficile à démontrer, car il peut toujours y avoir des petits changements qui modifient l’activité de départ. La directive est vraiment faite pour des entreprises qui restent dans le même Etat et en champ d'application limité”, explique Silvia Borelli.

Parmi les près de 200 000 emplois perdus en 13 ans, 118 760 pouvaient être attribuées à un transfert de la production vers d'autres Etats membres

Pour la chercheuse, la législation actuelle n'est pas seulement inefficace, au sens où elle ne permet pas de prévenir les délocalisations, “elle est hypocrite : nous avons des règles qui sont faites pour n’être pas applicables”, estime-t-elle.

La définition même d’une délocalisation rend le contrôle difficile. Celle-ci se définit comme le déplacement d’une unité de production d'un pays vers un autre. En général, cela se traduit par un transfert d'activité d'un site à un autre. Mais une délocalisation peut aussi signifier la fermeture d'une unité de production dans un pays au profit de la sous-traitance à une autre firme dans un autre ; on parle alors de restructuration.

Le juriste Raphaël Dalmasso s’est penché sur la législation française qui encadre les licenciements économiques et les délocalisations. “Les premières opérations de délocalisation à grande échelle [en France] dans les années 1990 ont clairement consisté en un transfert d'espace de travail, souvent équipé, d'une usine à une autre. Cependant, le phénomène de délocalisation, plus répandu aujourd’hui, est plus difficile à décrire. Par exemple, au cours des 20 dernières années, les principaux constructeurs automobiles français ont considérablement réduit leur masse salariale sur le territoire national et ouvert des usines en Europe de l’Est et au Maghreb. Cela dit, officiellement, il n’y a pas eu de délocalisation d’emplois. Cette mutation professionnelle est donc plus latente, et plus compliquée à décrire du point de vue juridique”, décrit le maître de conférences de l'Université de Lorraine, dans Délocalisation : un vieux problème à la recherche de nouvelles réponses. La nécessité d'une mise en œuvre efficace des politiques (2024).

Le chercheur analyse les restructurations, que ce soit dans des circonstances exceptionnelles ou en réponse à des pressions économiques, comme un “mode de gestion normal et quotidien” aux mains des chefs d’entreprise. Dans ce contexte, les délocalisations “offensives”, rendues possibles en vue de conquérir les marchés, ne nécessitent pas de produire de justification économique. “De telles mesures de restructuration peuvent donc intervenir dès que l'employeur estime qu'il y a une raison économique. Cependant, en dispensant l'employeur de l'obligation de justifier son choix de gestion, les motifs économiques ne sont plus soumis au contrôle judiciaire. L’idée est donc que l’employeur continue d’être le seul arbitre de l’opportunité théorique de l’opération de restructuration”, abonde-t-il.

Soutien sans contrôle ni condition

La mise en place de l’Inflation Reduction Act aux Etats-Unis en 2022 a fait réagir au sein de l’Union européenne. Présenté comme un plan anti-inflation, il prévoyait 340 milliards d’euros de subventions vertes pour les industries implantées sur le sol américain, faisant craindre aux pays de l’UE des délocalisations outre-Atlantique. Face à ces risques, la Commission européenne a présenté son “plan industriel du pacte vert” visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne à zéro émission nette d’ici à 2030 via un ensemble de politiques publiques – autorisations et réglementations simplifiées ou encore subventions.

Pour Silvia Borelli, qui a analysé les programmes européens de développement économiques, c'est-à-dire les financements octroyés par les Etats ou par l'UE aux entreprises, il reste un problème central lié à l’absence de contrôle. “Qu’on soutienne les entreprises me paraît normal ; nous avons par exemple des fonds dans le cadre du Green Deal ou de la transition digitale qui sont donnés aux entreprises pour développer certaines politiques industrielles, mais il n’y a aucun contrôle une fois que les entreprises touchent l’argent. Elles peuvent donc légalement délocaliser", déplore-t-elle.

L'universitaire fait le parallèle avec le contrôle des bénéficiaires d’allocations. “Quand un Etat verse de l’argent à des chômeurs, il cherche toujours à contrôler ce qu'ils font avec les sommes perçues. Or il n’existe aucune conditionnalité pour les sociétés, sous prétexte de la liberté d’entreprise”. Il n’existe pas non plus de façon de sanctionner les entreprises : en cas de délocalisation, c'est l'Etat qui est légalement responsable de redonner l'argent à la Commission européenne, ou bien de récupérer la somme perçue dans le cadre d'une aide au développement.

“Aujourd’hui c’est l’inverse qui se produit : nous avons des politiques incitatives menées par les Etats pour attirer des entreprises sur leur sol. C’est un régime de compétition qui repose sur la liberté de circulation et la liberté d’entreprendre. Or dans un tel système, prévenir les délocalisations revient à limiter la liberté de mouvement des entreprises et donc aller contre le principe de l'intégration européenne”, poursuit Silvia Borelli.

Limites de l’action syndicale

Si les syndicats sont souvent présents dans les grandes entreprises et multinationales, leur marge de manœuvre est limitée. “Lorsque les syndicats se mobilisent, c’est généralement au moment où un plan social est mis en place. L’action syndicale ne permet que de limiter les dommages”, abonde la chercheuse. En effet, quelles que soient les modalités d’actions – grèves, blocages d’usine, médiatisation –, celles-ci interviennent généralement après la décision de délocaliser.

À l’heure actuelle, les organisations syndicales manquent de pouvoir, de droit d'information et de consultation pour agir plus tôt. Elles peuvent en outre se heurter au problème du secret industriel. “Peugeot qui décide de produire un modèle électrique en Pologne, par exemple, peut mettre en avant le secret industriel”, ajoute Borelli. Les comités d’entreprise pourraient avoir un rôle à jouer, d’après elle, “mais leur rôle est difficile quand la délocalisation est intra-européenne, car le comité représente soit les travailleurs du pays d'origine soit ceux du pays de destination."

Les syndicats sont d’autant plus fragilisés que les délocalisations accentuent la précarité et les inégalités salariales et de protection des travailleurs, dans un contexte concurrentiel et de fragmentation du marché du travail. “Il faudrait mener une réflexion pour éviter les conflits entre les syndicats. Comment travailler ensemble pour que ce ne soit préjudiciable ni d’un côté, ni de l’autre", propose Silvia Borelli.

Relocaliser ?

Depuis la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire de 2020, les Etats membres de l’Union européenne ont pris conscience de la faiblesse de leur capacité industrielle, liée, en partie, aux délocalisations successives des outils de production. “Avec le besoin de masques, on a découvert qu’il n’y avait aucune usine en Europe”, confirme Borelli. Un discours politique enjoignant aux relocalisations a émergé. “Récemment, la Commission européenne a introduit des règles pour limiter les délocalisations en dehors de l'Europe, mais c'est encore très faible."

La crise du Covid-19 a également poussé l’Union européenne à encourager les transferts d'activité dans des "pays amis", partageant des normes sociales proches. “Il y a des directives pour encourager à relocaliser. Mais là encore, ça n’aura d’intérêt que si on contrôle la circulation de capitaux."

D’après une étude publiée par Capgemini en avril 2024, 47 % des acteurs européens et américains de l’industrie ont déjà investi dans la relocalisation de leur production et 72 % élaborent actuellement une stratégie de réindustrialisation ou en ont déjà mis une en place – la majorité ayant initié ces stratégies au cours des deux dernières années.

En France par exemple, une partie des plans "France relance" et "France 2030" vise à relocaliser des activités industrielles et à développer le label "Made en France", notamment dans les secteurs de la santé, l’agroalimentaire, l’électronique, la 5G et les intrants.

Pour autant, dans un rapport rendu fin novembre 2023, la Cour des comptes française pointait pourtant plusieurs limites. “Parmi les leviers à la disposition des pouvoirs publics pour encourager les relocalisations et éviter les délocalisations, la subvention, facile à mettre en œuvre et appréciée des entreprises, a été choisie. Or, associée à un ciblage large, elle comportait des risques élevés de saupoudrage des moyens publics, voire d’effets d’aubaine dans certains cas”, estime l’institution.

Plusieurs voies semblent s’offrir aux Etats et à l'Europe. L’une consiste à donner un rôle et un pouvoir de contrôle à la Commission européenne pour prévenir les délocalisations, en développant en parallèle des politiques industrielles européennes. L’autre revient à agir à l’échelle nationale, à travers des politiques industrielles au niveau de chaque Etat.

“On semble plutôt se diriger vers la deuxième direction”, note Silvia Borelli. “Quoi qu’il en soit, on ne peut pas continuer comme ça, avec un système libéral qui permet la fuite de capitaux et l’aggravation des inégalités sociales", ajoute-t-elle. "Aujourd’hui, les riches deviennent plus riches, les travailleurs mal payés perdent leur emploi et ce sont les citoyens qui paient des impôts redistribués à des entreprises qui délocalisent : c'est la redistribution à l'envers, et ça ne marche pas."

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !