Depuis que le Fidesz hongrois, le parti de Viktor Orbán actuellement au pouvoir, a été éjecté du Parti populaire européen (PPE, droite) en mars 2021, il hésite entre rejoindre le groupe populiste et radical des Conservateurs et réformistes européens (ECR) ou le groupe populiste d’extrême droite Identité et démocratie (ID).

À la droite du Fidesz, on retrouve non pas un, mais deux "vrais" partis radicaux de droite au soutien public modeste : le parti Jobbik (qui compte uniquement 1 % des intentions de vote selon le dernier sondage de l’institut Republikon, un think tank libéral hongrois) et le mouvement Mi Hazánk ("Notre patrie"), qui lui est directement lié (et qui rassemble 6 % des intentions de vote). À noter cependant que les sondeurs ont inauguré le début d’une nouvelle ère avec l’apparition – digne d’une étoile filante – de Péter Madyar dans un horizon politique hongrois figé.

L’ancien membre du parti Fidesz, également homme d’affaires et ex-mari de l’ancienne ministre de la Justice Judit Varga, a promis d’être dans la course pour les élections du 9 juin 2024. Magyar a annoncé la fondation de son parti à la mi-avril, prenant la suite d’une autre personne déjà préinscrite, puisque la période de dépôt des candidatures pour les élections européennes ou locales étant déjà terminée. Magyar a également présenté sa liste d’eurodéputés dans le cadre d’une procédure accélérée.

Malgré toutes ces activités de dernière minute, l’Institut Republikon estime que Magyar bénéficiera d’un soutien de 15 % s’il décide de se présenter aux élections. Sa candidature aura sans aucun doute un impact sur les possibles gains et pertes de sièges des partis radicaux de droite aux élections européennes.

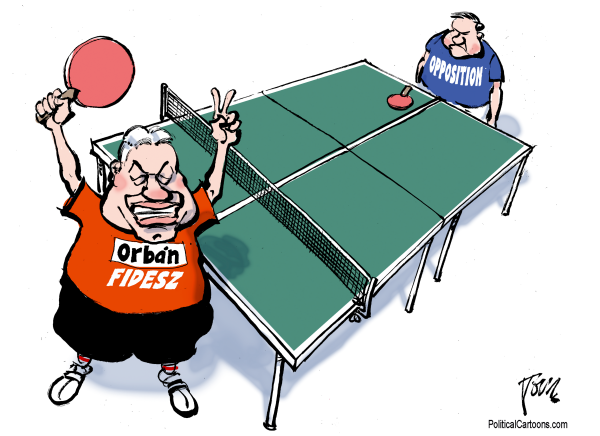

Surplace politique

La politique hongroise est néanmoins l’une des plus tendues et radicalisées d’Europe. Les récentes manifestations n’ont que peu de liens avec les mouvements ou les partis d’extrême droite. Elles doivent plutôt être vues comme une réponse de la société civile à la désillusion générale et à la lassitude politique causées par le sentiment que rien ne peut changer.

Dans un premier temps, nous avons vu au printemps une vague de manifestations organisées par des influenceurs en ligne. Un grand nombre de soutiens sans préférence politique claire s’y sont rendus et sont descendus dans les rues de Budapest pour manifester contre la gestion du “scandale de la pédocriminalité”. Celui-là même qui a mené à la démission de la présidente de la République Katalin Novák et de la ministre de la Justice Judit Varga.

La manifestation des influenceurs avait pour but de réformer le système de protection des mineurs et ne visait qu’un seul acte du gouvernement, qui n’était pas fondamentalement radical ou d’extrême droite, mais qui a plutôt été vu comme un faux pas politique. D’autres manifestations en résultant ont été organisées par Péter Magyar. Ces mobilisations avaient pour but de rassembler l’entièreté de la société et ne cherchaient pas à être ralliés à tel parti ou à telle idéologie d’extrême droite.

“Bien que choisie comme bouc émissaire par l’extrême droite pour de nombreux problèmes, la société civile reste plus populaire que les partis d’opposition traditionnels” – Zsolt Nagy, analyste politique

Magyar doit encore présenter un parti ou un programme politique, mais il ne semble pas jusqu’ici s’opposer à la position du Fidesz, notamment sur la question de l’immigration. Il se sert intentionnellement de sujets et de messages qui semblent unir l’électorat. Il ne semble pas vouloir adopter de politiques progressistes qui offriraient de vraies alternatives aux solutions proposées par les gouvernements hongrois. Mais même si Magyar se place à la droite du spectre politique, son programme n’inclut pour le moment aucun élément extrême.

Radicalisme inaudible

Questionné sur le rôle de la société civile dans l’opposition à la rhétorique et aux actions radicales dans la politique hongroise, Zsolt Nagy, un analyste politique du think tank basé à Bruxelles Democratic Society, résume la situation : “Bien que choisie comme bouc émissaire par l’extrême droite pour de nombreux problèmes, la société civile reste plus populaire que les partis d’opposition traditionnels”. Une popularité qui leur a permis de s’opposer efficacement aux actions et aux discours radicaux cette dernière décennie, notamment via des campagnes conjointes et des soutiens mutuels.

C’est la société civile qui a, par exemple, manifesté pour les droits des Roms en 2010 et a protesté contre la tenue d’un festival néo-fasciste en 2023. “L’approche du vote alternatif lors du référendum de 2022 a été une action particulièrement efficace”, se souvient Nagy. “Les acteurs de la société civile ont appelé à un boycott et ont encouragé l’électorat à s’abstenir en ne choisissant ni le ‘oui’ ni le ‘non’ lors du référendum qui proposait des restrictions pour les minorités sexuelles au nom de la protection de l’enfance.”

Un autre aspect important est leur activisme légal – Nagy ajoute que ces acteurs sont préoccupés par le mal fait aux réfugiés, particulièrement aux musulmans essayant d’entrer dans le pays en passant par la frontière sud du pays. Des organisations telles que l’Union hongroise des libertés civiles (UHLC) et l’ONG Migration Aid ont mené de nombreuses actions en justice pour la défense des droits humains contre des groupes néo-fascistes, des gouvernements locaux radicaux et même l’Etat hongrois.

Lancée à la recherche des origines du découragement de la société hongroise, une étude réalisée par le think tank hongrois Political Capital et la fondation Friedrich Ebert a fait une découverte intéressante. Selon elle, l’extrême droite hongroise n’aurait pas été en mesure d’étendre davantage sa base de soutiens parmi les électeurs et électrices, car la frontière entre les messages politiques populistes et ceux des partisans de l’extrême droite deviendrait de plus en plus floue.

Dans les faits, cela signifierait que les partis traditionnels de droite adopteraient et rendraient légitimes des opinions d’extrême droite, contribuant ainsi à la radicalisation du discours politique dominant. En réaction, les partis radicaux d’extrême droite modéreraient leur rhétorique dans le but d’attirer un électorat plus large. De quoi rappeler une blague chère aux Hongrois : les médias progouvernementaux hongrois et leurs affiliés présentent parfois une réalité tellement distordue qu’il est difficile de savoir s’il s’agit de la dernière blague du Parti hongrois parodique du chien à deux queues, ou d’un authentique message politique venant des cerveaux du Fidesz.

“La société civile hongroise est généralement opposée aux idéologies radicales de droite et élève sa voix contre celles-ci dès que possible”, explique Nagy. “Ces idéologies visent souvent des minorités sexuelles et raciales, sont contre la vaccination et remettent en question les liens avec des alliances occidentales telles que l’UE ou l'OTAN" – des messages qui ne trouvent pas écho chez l’électorat.

“Le programme du Mi Hazánk adhère à ces éléments et encourage une grande partie de la société civile, allant des défenseurs des droits humains aux ONG du secteur de la santé, à s’unir contre les voix populistes”. Cependant, comme l’explique Nagy, “leurs efforts sont de plus en plus mis au défi par la mise en œuvre de propositions radicales par le gouvernement Fidesz-KDNP (le Parti populaire démocrate-chrétien).”

Courant dominant à double sens

Certains politologues mettent plus généralement en garde contre les dangers du populisme, qu’ils appellent “courant dominant à double sens”, et suggèrent que la radicalisation du discours politique dominant et la tolérance à l’égard des éléments d’extrême droite au sein de celui-ci pourraient être de plus en plus acceptées. De quoi entraîner une déstabilisation du système politique et agrandir les fractures sociales déjà présentes au sein de la société hongroise, tout en nourrissant une certaine méfiance à l’égard des institutions démocratiques.

Le Demand for Right-Wing Extremism Index (Indice de demande de l'extrémisme de droite, ou Derex Index) s’appuie sur la base de données de l’Enquête sociale européenne est constitue un indicateur intéressant concernant le changement social en Hongrie. Bien que la base de données n’ait été mise à jour que jusqu’en 2017, les données de l'indice démontrent qu’une augmentation des demandes en matière de changement sociétal a joué un rôle majeur dans le renforcement des mouvements institutionnalisés d’extrême droite ces quinze dernières années.

De manière générale, les statistiques montrent que les Hongrois sont en tête des nations européennes en ce qui concerne les préjugés et le chauvinisme social, et qu’ils figurent parmi les leaders en matière de peur, de méfiance et de pessimisme. Les données mettent en évidence une très forte augmentation entre 2002 et 2010 de ces sentiments chez les jeunes de moins de 15 ans, et indiquent que le pays se classe toujours dans le haut du classement des nations européennes en la matière.

Avec le soutien de Heinrich-Böll-Stiftung UE

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !