Maryam, une jeune Somalienne de 16 ans, rêve de devenir médecin. Elle a rejoint son père à Londres en 2021 sans parler anglais, avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Maryam fréquente l'école secondaire et passera ses examens pour décrocher le GCSE (General Certificate of Secondary Education, équivalent britannique du diplôme national du brevet, ndlr.) cette année. Elle a peur : elle sait qu'avec son niveau d'anglais, il ne sera pas facile d'obtenir une bonne note. Entre elle et son rêve, il y a la réalité d'un système éducatif qui ne facilite pas la tâche des non-Britanniques à l’heure actuelle.

Parmi les enfants de migrants, les adolescents sont ceux qui ont le plus de mal à s'intégrer à l'école. Ce sont les "retardataires" : des filles et des garçons qui, à un âge déjà difficile, doivent faire face au traumatisme de la migration et doivent acquérir des compétences presque impossibles à obtenir en si peu de temps. Ce problème est commun à plusieurs pays européens et touche chaque année des milliers d'adolescents, qu'ils arrivent avec leur famille ou qu'ils soient mineurs non accompagnés, migrants économiques, demandeurs d'asile ou réfugiés.

Nous avons croisé les expériences d’adolescents d'Italie et du Royaume-Uni, deux pays qui, bien qu'ayant des systèmes éducatifs différents, racontent au fond les mêmes histoires.

À Londres, une école inclusive (mais pas trop)

Difficile de dénombrer les élèves migrants : au Royaume-Uni, ils entrent dans la catégorie des "élèves EAL" (pour “English as an Additional Language”, langue maternelle autre que l'anglais). En Angleterre, les EAL sont plus de 1,6 million, soit 19,5 % du total des étudiants.

En Italie, en revanche, la citoyenneté est prise en compte : selon une enquête commandée par le ministère de l’éducation, les élèves non italiens étaient au nombre de 865 388, soit 10,3 % du total pour l’année scolaire 2020-2021. Ces chiffres prennent toutefois en compte les mineurs nés dans le pays (plus de la moitié en Italie) ou arrivés enfants.

En Europe, chaque enfant devrait avoir droit à l'éducation : tous les Etats membres de l'UE, ainsi que le Royaume-Uni ont en effet ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et l’ont incorporée dans leur législation nationale. Dans le cas particulier de l'Italie et du Royaume-Uni, les mineurs, même en situation irrégulière, ont droit à l'éducation s’ils ont atteint l’âge de l’obligation scolaire. Mais le chemin est difficile, et ce dès le début de l’apprentissage.

Maryam s'est inscrite à l'école dix mois après son arrivée et son cas n'est pas une exception. Une famille de migrants ne parle en général pas la langue de son pays d’accueil et éprouve donc des difficultés à s’informer et à comprendre l’administration locale. À Londres comme à Rome, de nombreuses écoles n'ont pas de place et certains enfants restent à la maison pendant des mois.

Dans la capitale anglaise, les écoles secondaires hésitent à prendre des élèves EAL de 15-16 ans en raison du risque élevé d'échec au GCSE. Car au Royaume-Uni, les échecs scolaires affectent la notation de l'Ofsted (Office for Standards in Education), l'organisme chargé d'évaluer la qualité de l'enseignement. Echouer aux examens, c’est donc dégrader la réputation de l’école.

La City Heights E-ACT Academy où étudie Maryam se trouve à Tulse Hill, dans la banlieue sud de Londres, un quartier multiethnique caractérisé par la pauvreté et l'exclusion sociale. Le directeur de l'école, Errol Comrie, montre la pile de demandes d'inscription sur son bureau : il en arrive chaque semaine. Au cours des six derniers mois, ce sont 50 nouveaux élèves qui sont entrés dans l’établissement. Sur les 600 élèves âgés de 12 à 16 ans, 263 sont des EAL, principalement des Latino-Américains, des Portugais, des Somaliens, des Angolais et des Afghans.

Andreia Galrinho est responsable des admissions et de l'évaluation initiale. Elle travaille avec passion, même au-delà de ses heures de bureau : "Pour des élèves comme Maryam, l'objectif principal est d'apprendre la langue", explique-t-elle. "Dans un cours de sciences ou de littérature, ils ne seraient pas capables de participer ou d'apprendre.”

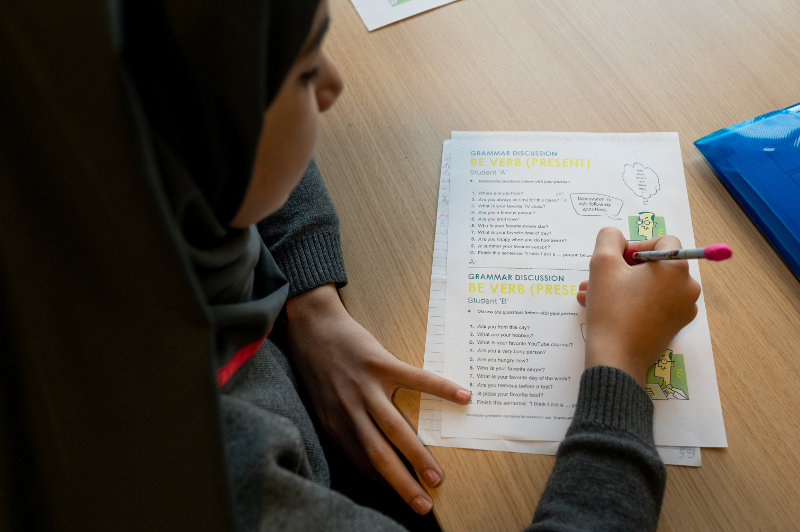

Maryam suit chaque jour un cours séparé pour les élèves EAL. Les enseignants font de leur mieux, parfois avec des programmes individuels, mais la charge de travail est lourde. Les enfants ont des âges, des expériences scolaires et des origines différents : on trouve parmi eux des analphabètes comme des personnes très instruites.

Comme beaucoup d'autres, Maryam est entrée à l'école au moment le plus difficile, celui de la préparation des examens pour le GCSE : son programme est réduit à trois matières (anglais, mathématiques et éducation physique), mais reste difficile pour une nouvelle venue. La note qu'elle obtiendra aura une incidence sur ses projets futurs, car de nombreuses universités exigent une note minimale au GCSE. Et impossible de redoubler dans le système anglais : en cas d'échec, on poursuit ses études. Pour s'engager dans la carrière souhaitée, il faut retenter les examens et obtenir la note suffisante.

Mais c’est un parcours compliqué, et beaucoup d’élèves finissent par se décourager et par partir en enseignement professionnel. “C'est un système sélectif, plein de barrières, où les inégalités de départ, au lieu d'être réduites par l'éducation, sont renforcées", explique Federico Farini, professeur de sociologie à l'université de Northampton.

À Rome, mêmes difficultés d’accueil

Comme City Heights, l'Istituto comprensivo Simonetta Salacone à Rome, dans le quartier multiculturel et densément peuplé de Tor Pignattara, est une école inclusive. Elle comprend l'école primaire Carlo Pisacane et l'école secondaire Rosa Parks, où 92 des 225 élèves sont de nationalité étrangère (41 % du total), avec 18 nationalités différentes recensées. Nombre d'entre eux sont des immigrés de deuxième génération, mais les arrivées sont continues, en provenance du Bangladesh, du Pakistan, du Pérou et de l'Afghanistan.

"Dans la classe, nous avons tout un monde, avec des religions, des cultures, des histoires et des expériences différentes, parfois tout se passe très bien, parfois c’est très difficile", explique la directrice de l’établissement Rosanna Labalestra. "Il n'y a pas un mois où une famille ne frappe pas à la porte. C'est notre priorité : nous accueillons ceux qui viennent d'une autre partie du monde et qui ont un besoin urgent d'aller à l'école.”

Halida et Jamal, des jumeaux guinéens de 14 ans récemment arrivés, apprennent l'italien. Ils sont entrés à l’école depuis cinq mois et passeront en juin leur examen final, qui conclut en Italie le premier cycle de l'école secondaire. Ils ont été placés en classe dès le premier jour et bénéficient d'un plan d'étude personnalisé : ils suivent ainsi un cours de langue italienne (L2) deux heures par semaine. L'après-midi, l'école reste ouverte et octroie une aide aux devoirs, des séances sportives et d’autres activités. Mais, se demandent leurs professeurs, comment feront-ils l'année prochaine pour suivre un programme plus complexe ?

Dès leur arrivée, les deux garçons sont confrontés à un choix important, celui du lycée à rejoindre plus tard. La note obtenue à l'examen n'est pas décisive, mais ceux qui connaissent peu l'italien ont peu de chances de trouver un établissement pour les accueillir ; les enseignants recommandent donc souvent des écoles techniques ou professionnelles, considérées comme plus faciles. Ceux qui arrivent enfants ont plus de temps pour apprendre et s'adapter. Pas Halida et Jamal, qui sont arrivés en Italie à un âge critique.

Difficile de s'inscrire dans un établissement entre 14 et 16 ans, et les écoles secondaires offrent généralement moins de soutien aux nouveaux arrivants et tendent à les placer dans des groupes d'âge inférieurs. Pour cette raison et à cause des échecs scolaires (en Italie, on peut redoubler les années), près de la moitié des élèves étrangers à l'adolescence accusent un retard scolaire.

Le fossé se creuse donc davantage : beaucoup renoncent à leurs attentes et des talents potentiels se perdent, très souvent sans parvenir au diplôme final : 30,1 % des jeunes de nationalité étrangère quittent en effet l'école prématurément contre 9,8 % des Italiens.

Pour les garçons et les filles qui arrivent à l'âge de 16 ans (lorsque la scolarité obligatoire prend fin) reste une option : fréquenter un CPIA (Centre d'éducation pour adultes), une école publique donnant des cours l’après-midi et accueillant principalement des étrangers – dont de nombreux mineurs non accompagnés – qui peuvent "rattraper" l'examen de huitième année et les deux années suivantes.

Des moyens qui font défaut

Les moyens débloqués à l’attention des écoles accueillant des migrants sont rares par rapport aux besoins. En Italie, il existe bien un Observatoire national pour l'intégration au sein du ministère de l'Education et un financement gouvernemental pour les zones à "forte migration", mais des professeurs d’italien permanents et beaucoup plus d'heures d'enseignement sont nécessaires au suivi.

Aujourd'hui, responsables et enseignants doivent jongler entre les fonds publics et locaux s'ils veulent garantir un minimum d'heures de cours de L2 et de projets d'intégration, avec le soutien d'acteurs externes et de bénévoles. Des fonds supplémentaires sont également impératifs pour les médiateurs culturels, anthropologues et psychologues nécessaires au suivi d’enfants en difficulté et ayant vécu des expériences traumatisantes (en particulier ceux provenant de pays en guerre), et permettant une meilleure communication avec les familles.

Dans le cas du Royaume-Uni, les écoles disposent d'une autonomie de gestion maximale : elles peuvent demander un financement pour les élèves EAL, mais ne disposent pas de normes communes pour les actions d'intégration. En 2018, l'Education Policy Institute (EPI) a proposé d'introduire un fonds supplémentaire pour soutenir les élèves arrivés tardivement, mais cette proposition est restée lettre morte.

Les écoles telles que City Heights luttent aujourd’hui pour assurer l'acceptation et l'intégration dans un paysage économique et social aggravé par la privation et la pauvreté croissantes, deux problématiques qui affectent non seulement les communautés mais aussi les enseignants eux-mêmes. Au Royaume-Uni, ces derniers se mobilisent depuis février, épuisés par la charge de travail et la baisse des salaires réels.

Aujourd'hui, du fait des politiques anti-immigration des gouvernements Meloni et Sunak, l'avenir des adolescents migrants dans les deux pays semble encore plus incertain.

Avec le soutien de Journalismfund Europe

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !