Questo articolo è riservato alle persone abbonate

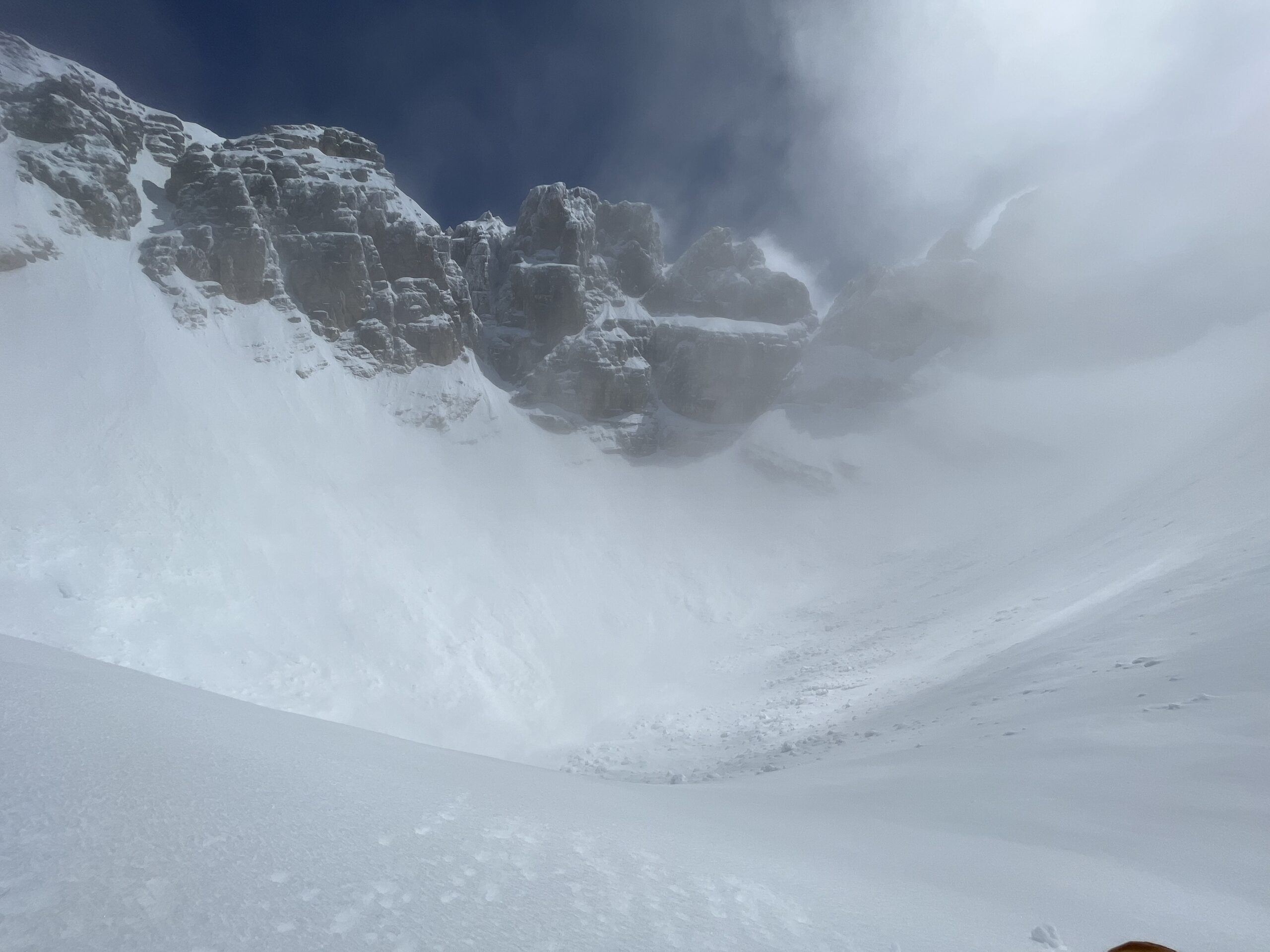

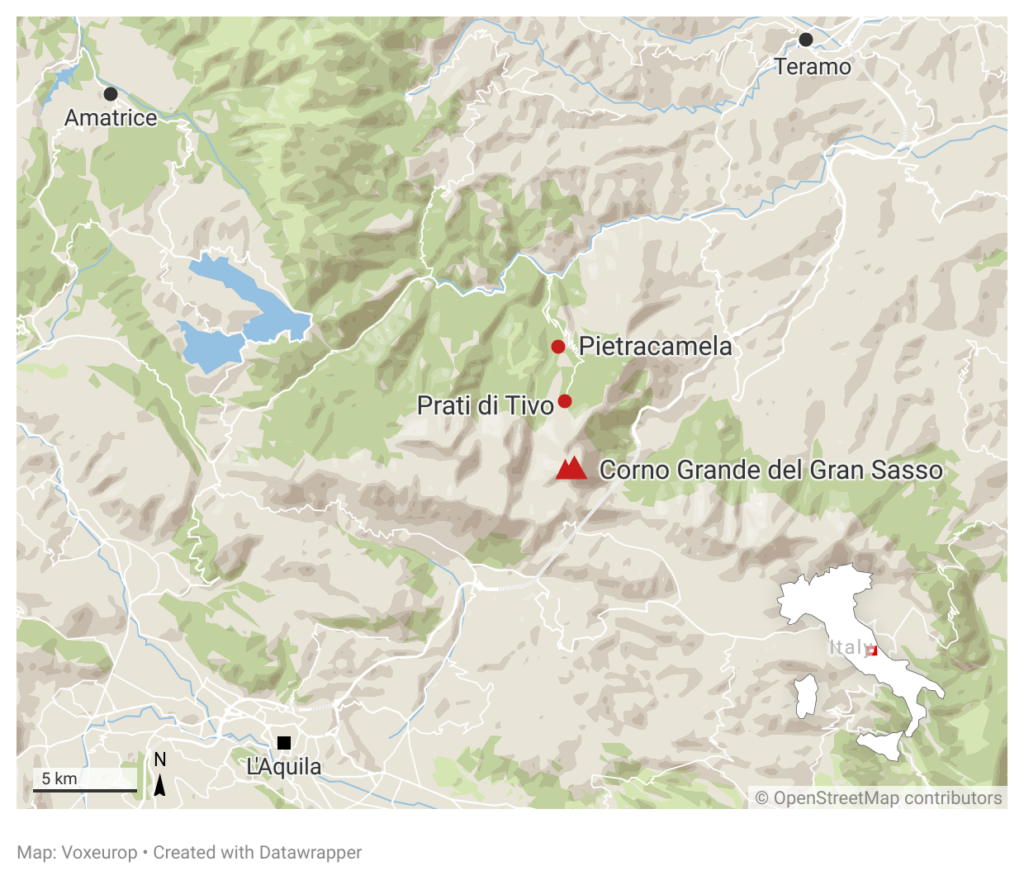

Pietracamela (Teramo). Alla fine della stagione invernale Pietracamela sembra un villaggio fantasma: un solo cane che abbaia, qualche tenda che si muove dietro finestre dagli infissi di legno. Tra le due cime più alte dell'Appennino il ghiacciaio scricchiola, il ghiaccio fonde e diventa acqua. In primavera le slavine sono frequenti. Mille metri a valle i torrenti si ingrossano e gli abitanti di Pietracamela gestiscono i problemi.

Le montagne europee si stanno riscaldando a una velocità quasi doppia rispetto al resto del continente, dandoci uno spaccato del futuro: gli eventi meteorologici, e le loro conseguenze, saranno sempre più estremi. In montagna le nevicate sono più rare oppure estremamente intense, le condizioni meteo cambiano inaspettatamente e i ghiacciai inevitabilmente si ritirano. E con loro le comunità locali.

La situazione del villaggio dove sorge il Gran Sasso, la montagna più alta dell'Italia centrale, ne è un esempio eloquente. Il tempo in cui Pietracamela era un meta turistica alla moda con tre discoteche e un piano bar è oggi un ricordo: il distributore di benzina riporta ancora la vecchia moneta (la lira), e i quattro hotel di lusso sono chiusi durante l'inverno.

Il Calderone, ghiacciaio del Gran Sasso, uno dei più meridionali d'Europa, sta perdendo il suo status. O meglio, tecnicamente lo ha già perso.

Tra il 1999 e il 2000 si è separato in due apparati più piccoli, nella terminologia scientifica due ”glacionevati”. Questo processo, che ha declassato il Calderone a "sistema glaciale”, è avvenuto in parallelo con l'accorciarsi della stagione sciistica.

I residenti più anziani ricordano che, sulle piste dei Prati di Tivo, si poteva sciare da novembre a maggio, persino più a lungo sul ghiacciaio. Ora la prima nevicata arriva spesso dopo Capodanno. "Negli ultimi cinque-dieci anni le nevicate sono state scarse durante l'inverno, ma molto frequenti in aprile e maggio", conferma Massimo Pecci, esperto del Comitato Glaciologico italiano per il Calderone. Pecci, che è anche professore universitario di glaciologia e nivologia, ci spiega che la situazione è simile per molti dei quasi quattromila comuni montani italiani.

Gli impianti di risalita al momento non funzionano e i sistemi per la neve artificiale rimangono fermi anche quando potenzialmente utili a inizio inverno. In inverno e primavera arrivano ora solo turisti interessati allo sci alpinismo, pratica che richiede faticose risalite ed è meno redditizia per le attività locali.

Neve pericolosa

Prima possibile conclusione: il cambiamento delle precipitazioni è il principale fattore di impatto sul turismo invernale. In un certo senso, l’interpretazione è corretta: Pasquale Iannetti, la mia guida al ghiacciaio, dice che di solito l'escursione da Prati di Tivo al Calderone dura tre ore, ma il 1° maggio ce ne sono volute quasi dieci, perché "le condizioni della neve erano senza precedenti durante la scalata. La neve era estremamente farraginosa”. In altre parole: pericolosa.

Sottolineare la rilevanza e le difficoltà che attraversa l’offerta turistica invernale è però una semplificazione. La realtà assomiglia di più a un complesso circolo vizioso: poiché le attività invernali sono più impegnative e costose da programmare i villaggi di montagna hanno entrate meno stabili, quindi attirano meno residenti; diminuisce di conseguenza il sostegno per nuovi investimenti pubblici, comprese le infrastrutture, e così via.

Questa tendenza, a sua volta, rallenterà un eventuale rilancio, soprattutto se anche i proprietari delle vecchie case in pietra, meno resistenti ai sismi, hanno paura di tornare, pensando ai terremoti che hanno scosso l’area due volte nel giro di sette anni negli ultimi 15 anni. Alcuni poi non possono pernottare a casa loro, perché ancora in ristrutturazione.

Zone sismiche

L'area che si estende tra Abruzzo e Lazio è stata parecchio danneggiata dalle scosse del 2009 e del 2016-17. I lavori di ricostruzione qui sono più lunghi rispetto a città più popolate o più note, come i rispettivi epicentri dell'Aquila o di Amatrice, dove il bilancio delle vittime è stato più alto.

I ritardi a Pietracamela sono in parte dovuti alla posizione geografica e alla mancanza di imprese locali. Le infrastrutture poco sviluppate, comprese le strade, sono un ostacolo. Gli operai dei cantieri devono viaggiare in furgone ogni mattina, spesso in condizioni meteorologiche estreme. Il supermercato più vicino è a circa 20 minuti di macchina.

Alcune infrastrutture ed edifici esistenti potrebbero andare in rovina, e con loro il paese potrebbe perdere la sua identità. "Le abitazioni che venivano utilizzate come seconde case per le vacanze sono ancora chiuse. I proprietari hanno perso l'abitudine di tornare", commenta Salvatore Florimbi, consigliere comunale di Pietracamela.

Dati questi sviluppi, non sorprende che il gestore degli impianti sciistici locali, di proprietà degli enti locali, sia fallito. Da oltre quattro anni si cerca di trovare una soluzione, anche legale, a quello che gli abitanti definiscono un caso di cattiva gestione delle infrastrutture pubbliche. La fruibilità della funivia e della cabinovia è fondamentale per la ripresa turistica del comprensorio, spiegano i locali.

Il punto è che le divisioni tra questi ultimi aumentano, mentre la torta si restringe e le attività commerciali diminuiscono. Il clima sociale ne risente e le tensioni fra gli abitanti sono un freno alla collaborazione, al punto che, dopo le elezioni locali del 2020, la nuova amministrazione ha parlato di "liberazione".

Si potrebbe dire che è solo una questione di turismo e di difficoltà socio-economiche, ma non è del tutto così. Il flusso finanziario legato al turismo è fondamentale per svolgere attività essenziali, come il distacco programmato di neve. Si tratta di slavine controllate, provocate artificialmente per evitare l'accumulo incontrollato di neve, un fenomeno potenzialmente pericoloso.

"Le montagne richiedono un'attenzione continua. Senza manutenzione e monitoraggio, le valanghe sono più probabili. È la natura che prende il sopravvento", aggiunge Pecci. Ed è quanto sta effettivamente accadendo. Il numero di lupi è in aumento a Pietracarmela, e l'Abruzzo è per loro un habitat ideale, dato il numero di cervi e cinghiali, che attraversano spesso le strade del paese soprattutto verso il tramonto.

Il ritorno degli animali selvatici è correlato direttamente alla decisione delle persone di andarsene. Non ci sono più scuole nella zona, i "giovani sherpa" hanno ormai 40 e 50 anni. Intermesoli, una frazione di Pietracamela, ha visto di recente l’arrivo dei primi due bambini dopo quasi due decenni senza nascite.

"Se le cose continuano così, Pietracamela scomparirà. Tra 20-25 anni nessuno vivrà più qui", ipotizza Linda Montauti, proprietaria di uno dei due ristoranti. Secondo i dati ufficiali, la popolazione è passata da 1.392 abitanti alla fine del XIX secolo a 310 nel 2002. Vent'anni dopo, il numero di cittadini è sceso a 222. Per la gente del posto però questi numeri sono “teorici”.

2.500 euro per installarsi a Pietracamela

Il padre di Linda, ex sindaco di Pietracamela, aggiunge che anche i meccanismi politici sono un ostacolo. Con la diminuzione della popolazione, la politica nazionale presta meno attenzione alle esigenze delle zone meno popolose. "Siamo solo pochi voti; le località di mare avranno la priorità, perché rappresentano una maggiore possibilità di vincere le elezioni regionali e nazionali”, sottolinea Luigi Montauti, che ha cercato nel corso dei suoi tre mandati di promuovere la costruzione di una nuova strada. Senza successo. Al momento, c'è un solo modo per raggiungere i Prati di Tivo, stazione sciistica a un paio di chilometri dall’ufficio del comune. È la stessa strada che porta a Pietracamela e a Intermesoli.

Le tre comunità locali, nonostante le tensioni, non si arrendono. Stanno puntando sugli sport di montagna estivi. Negli ultimi 15 anni, Iannetti e altre guide locali hanno aperto nuove vie di arrampicata, mentre le autorità pubbliche stanno cercando di inserire il paese in una nuova rete di sentieri di trekking. Pietracamela sta anche riflettendo su come utilizzare le case temporanee per i terremotati, che si stanno gradualmente liberando, magari offrendole per residenze ad artisti, anche internazionali.

Con una popolazione in calo e un alto consumo di alcol tra gli uomini, la visibilità e i giovani sono risorse preziose per Prati di Tivo, Intermesoli e Pietracamela, il cui borgo è parte della lista dei più belli d’Italia. Per ora sono le donne a condurre la maggior parte delle attività commerciali del posto. Ma i figli spesso vivono altrove, chi a Pescara, chi a Milano.

L'amministrazione comunale sta attualmente lavorando a una teleferica che colleghi Pietracamela al vicino Fano Adriano. "Vorremmo diluire il flusso turistico su più mesi. Il turismo estivo è dinamico, ma non abbastanza da consentire il funzionamento di tutte le strutture esistenti", spiega Florimbi.

Dalla cima del Gran Sasso d’Italia, dal Corno Grande (2.912 metri), durante giornate serene, è possibile vedere entrambe le coste italiane, l'Adriatico e il Tirreno. Considerando poi la sua vicinanza a Roma, è logico pensare che la nuova attrazione potrebbe richiamare giovani turisti, magari anche alcuni residenti.

Eppure, gli adolescenti che vivono a Teramo, capoluogo della provincia, non sono entusiasti. "Per ora non c'è interesse. I miei studenti vedono la montagna come un'esperienza impegnativa. Li porto qui, ma non la apprezzano. Preferiscono il mare", dice Rosaria Fidanza, docente di un istituto alberghiero di Teramo, a 40 minuti di macchina.

Il mare, sempre in provincia di Teramo, è a 20 minuti da casa sua. Le località di mare abruzzesi hanno visto crescere la loro popolazione nell'ultimo decennio, ospitando le vittime della sequenza di terremoti del centro Italia del 2016-2017.

A un'ora di macchina dalla costa, non lontano dall'epicentro di diversi terremoti, Pietracamela si trova invece al centro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che ha regole piuttosto severe per preservare la natura. Nel caso della teleferica, la questione è se l’infrastruttura e la sua costruzione possano compromettere irrimediabilmente la nidificazione dei falchi pellegrini e delle aquile reali.

Almeno, si potrebbe dire, la biodiversità sta aumentando. Vero. La protezione civile locale parla anche di un orso tornato tra queste montagne. La regione, perlomeno in questo periodo, è "fortunata", in quanto non soffre di problemi idrici come altre zone montane. "Negli ultimi due anni il problema della siccità è apparso meno grave nelle montagne del centro Italia (Appennini). Invece, nel nord Italia, sulle Alpi, i due anni siccitosi appena trascorsi ci prefigurano quello che potrebbe diventare uno dei grandi problemi dei prossimi anni e decenni: l'aridità delle montagne europee", spiega Vanda Bonardo, esperta dell'associazione ambientalista Legambiente.

La situazione di Pietracamela è eccezionalmente complicata ma, in un certo senso, assurdamente normale. I cambiamenti climatici provocheranno la fusione di nevi e ghiacciai. Questa è una certezza. La variabile è invece la capacità delle comunità locali di adattarsi a tutti gli eventi estremi e gli impedimenti che il cambiamento climatico sta portando con sé.

Gli esperti comunque concordano sul fatto che non manchino le opportunità. "Le ondate di calore aumenteranno ancora di più nelle città, quindi potrebbe esserci una migrazione verso aree più fresche durante i mesi estivi", aggiunge Bonardo. Pietracamela ha registrato un aumento dei pernottamenti durante la pandemia.

La storia del posto è stata definita da continui cambiamenti e continuerà logicamente a farlo in futuro. Se le attività di cardatura si sono estinte con la morte di generazioni precedenti oltre due decenni fa e il turismo invernale è destinato a diventare meno rilevante, gli abitanti del luogo sono obbligati a trovare nuovi simboli e modelli di sviluppo per sopravvivere. Il comune di Pietracamela è poi un esempio perfetto di come il cambiamento climatico richieda un passaggio di consegne tra generazioni, perché non c’è sostenibilità senza continuità, soprattutto nel caso di eventi meteorologici e demografici spesso estremamente veloci e imprevedibili.

Questo articolo è stato realizzato con il sostegno di Journalismfund Europe

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. La tua donazione, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!