Die 16-jährige Somalierin Maryam träumt davon, Ärztin zu werden. Sie kam 2021 mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach London, wo ihr Vater bereits lebte. Damals sprach sie kein Englisch. Maryam besucht die Sekundarschule, und dieses Jahr wird sie die Prüfungen zum GCSE (General Certificate of Secondary Education) ablegen. Sie hat Angst, denn sie weiß, dass es mit ihren Englischkenntnissen nicht einfach sein wird, eine gute Note zu bekommen. Zwischen ihr und ihrem Traum steht die Realität eines Schulsystems, das es Nicht-Briten immer noch nicht leicht genug macht.

Unter den Migrantenkindern haben Jugendliche die größten Schwierigkeiten, sich in der Schule zu integrieren. Sie sind „Spätankömmlinge“: Mädchen und Jungen, die in einem sensiblen Alter mit dem Trauma der Migration konfrontiert werden und von denen man in kurzer Zeit fast unmögliche Fähigkeiten verlangt. Dieses Problem ist in mehreren europäischen Ländern weit verbreitet und betrifft jedes Jahr Tausende von Jugendlichen, unabhängig davon, ob sie mit ihren Familien ankommen oder unbegleitete Minderjährige, Wirtschaftsmigrant*innen, Asylbewerber*innen oder Geflüchtete sind.

Wir haben Erfahrungen aus Italien und dem Vereinigten Königreich miteinander verglichen. Obwohl die beiden Länder unterschiedliche Bildungssysteme haben, erzählen sie ähnliche Geschichten.

London: Die Arbeit der Lehrkräfte und die Hürde der Prüfungen

Es ist nicht einfach, Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu zählen: im Vereinigten Königreich fallen sie in die Kategorie der „EAL-Schüler*innen“ (English as an Additional Language, d. h. dass Englisch nicht ihre Muttersprache ist). In England gibt es über 1,6 Millionen EAL-Schüler*innen, das sind 19,5 Prozent aller Schüler*innen (Daten von Gov.uk 2021).

In Italien hingegen wird die Staatsbürgerschaft berücksichtigt: Seit der letzten Erhebung gibt es 865.388 nicht-italienische Schüler*innen – 10,3 Prozent der Gesamtzahl (Daten des Bildungsministeriums Miur 2020-21). Diese Zahlen berücksichtigen jedoch auch die Kinder, die im Land geboren wurden (in Italien mehr als die Hälfte) oder die noch sehr jung waren, als sie kamen.

In Europa sollten Minderjährige grundsätzlich ein Recht auf Bildung haben: Alle EU-Mitgliedstaaten (und das Vereinigte Königreich) haben die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und in nationales Recht umgesetzt. In den speziellen Fällen von Italien und dem Vereinigten Königreich haben Minderjährige im schulpflichtigen Alter, auch wenn sie sich in einer irregulären Situation befinden, ein Recht auf Bildung. Aber der Weg ist nicht einfach, und das von Anfang an.

Maryam wurde zehn Monate nach ihrer Ankunft in der Schule angemeldet, und ihr Fall ist keine Ausnahme. Eine Migrantenfamilie spricht die Sprache nicht, findet nicht leicht Informationen und kennt die bürokratischen Verfahren nicht. In London wie in Rom haben viele Schulen keine Plätze, und es gibt Kinder, die monatelang zu Hause bleiben. In London zögern die weiterführenden Schulen, 15- bis 16-jährige EAL-Schüler*innen (10. und 11. Klasse) aufzunehmen, weil das Risiko groß ist, dass sie in der Abschlussprüfung, dem GCSE, versagen.

Ein Durchfallen wirkt sich auf die Ofsted-Einstufung (Office for Standards in Education), der für die Bewertung der Bildungsqualität zuständigen Stelle, aus: Es verschlechtert also den Ruf der Schule.

Die City Heights E-ACT Academy, die Maryam besucht, ist eine integrative Schule im multiethnischen Viertel Tulse Hill (in den südlichen Vororten Londons), das von Armut und sozialer Benachteiligung geprägt ist. Schulleiter Errol Comrie zeigt uns den Stapel von Anmeldungen auf seinem Schreibtisch: Sie treffen jede Woche ein, in den letzten sechs Monaten wurden 50 neue Schüler*innen aufgenommen. Von den 600 Schüler*innen im Alter von 12 bis 16 Jahren sind 263, also fast die Hälfte, EAL – meist aus Lateinamerika, Portugal, Somalia, Angola und Afghanistan.

Andreia Galrinho, die für die Aufnahme und die Erstbewertung zuständig ist, arbeitet mit Leidenschaft, auch über die offizielle Arbeitszeit hinaus: „Für Schüler*innen wie Maryam ist das Hauptziel, die Sprache zu lernen“, sagt sie, „sie wären nicht in der Lage, in naturwissenschaftlichen oder literarischen Unterricht mitzumachen oder etwas zu lernen.“

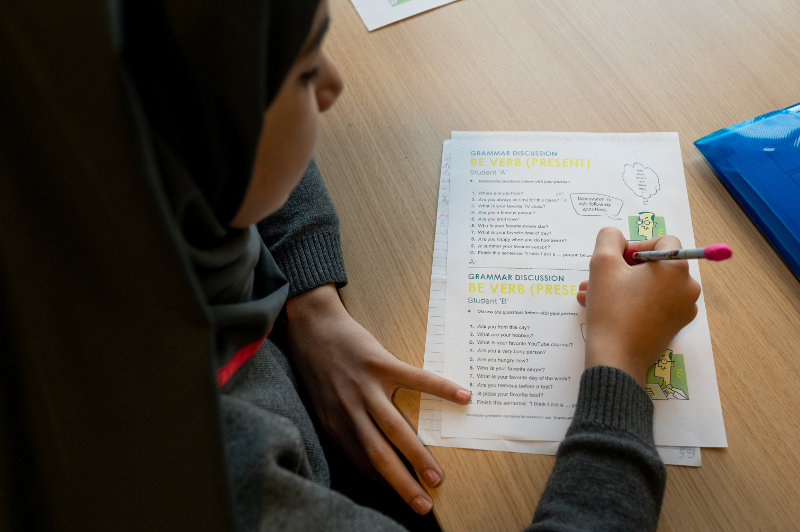

Maryam besucht jeden Tag eine separate Klasse für EAL-Schüler. Die Lehrer tun ihr Bestes, manchmal mit individuellen Programmen, aber die Arbeitsbelastung ist hoch. Die Kinder sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Schulerfahrungen und Hintergründe: Es gibt ebenso Analphabet*innen wie hoch gebildete Schüler*innen.

Wie viele andere kam auch Maryam in der schwierigsten Zeit in die Schule, nämlich in der Zeit der Vorbereitung auf die GCSE-Prüfung: Ihr Lehrplan ist auf drei Fächer reduziert (Englisch, Mathematik und Sport), aber für Neuankömmlinge trotzdem eine Herausforderung. Die Note, die sie erhält, wird sich auf ihre Zukunftspläne auswirken, da viele Universitäten eine Mindestnote im GCSE verlangen. Im englischen System kann man ein Schuljahr nicht wiederholen: Wenn man durchfällt, kann man sein Studium fortsetzen, aber um den gewünschten Beruf zu ergreifen, muss man die Prüfungen wiederholen und eine bestimmte Note erreichen.

Der Weg ist jedoch schwierig: Viele lassen sich entmutigen und wählen eine Berufsausbildung: „Es ist ein selektives System voller Barrieren, in dem Ungleichheiten von Anfang an gefördert werden, anstatt sie durch Bildung abzubauen“, sagt Federico Farini, Professor für Soziologie an der Universität Northampton.

In Rom: Italienisch lernen und über die eigene Zukunft entscheiden

Wie die City Heights ist auch das Istituto comprensivo Simonetta Salacone im bevölkerungsreichen und multikulturellen Viertel Tor Pignattara in Rom eine integrative Schule. Sie umfasst die Grundschule Carlo Pisacane und die Sekundarschule Rosa Parks, in der 92 von 225 Schüler*innen (41 Prozent der gesamten Schülerschaft) eine ausländische Staatsbürgerschaft haben und 18 Nationalitäten vertreten sind. Viele Schüler*innen sind aus der zweiten Generation, aber es kommen ständig neue hinzu, aus Bangladesch, Pakistan, Peru, Afghanistan.

„Im Klassenzimmer haben wir eine Welt, mit verschiedenen Religionen, Kulturen, Geschichten und Erfahrungen, manchmal heiter, manchmal sehr hart“, sagt Schulleiterin Rosanna Labalestra, die uns in Räumen empfängt, die mit Wandmalereien und Plakaten geschmückt sind: „Es gibt keinen Monat, in dem nicht eine Familie an die Tür klopft. Das ist unsere Priorität: Wir nehmen diejenigen auf, die aus einem anderen Teil der Welt kommen und dringend zur Schule gehen müssen“.

Halida und Jamal, zwei 14-jährige Zwillinge aus Guinea, die erst vor Kurzem hinzugekommen sind, lernen Italienisch. Sie besuchen seit fünf Monaten die achte Klasse und werden im Juni ihre Abschlussprüfung ablegen, die italienische Schüler*innen am Ende des ersten Zyklus der Sekundarschule absolvieren. Wie in Italien wurden sie vom ersten Tag an in eine Klasse eingeteilt und haben einen individuellen Lernplan.

Sie nehmen zwei Stunden pro Woche an einem Italienischkurs (L2) teil, und die Schule ist nachmittags für sie – im Gegensatz zu den anderen – offen: Es gibt Hilfe bei den Hausaufgaben, Sport und weitere Aktivitäten. Aber, so fragen sich die Lehrkräfte, wie werden sie im nächsten Jahr mit einem komplexeren Lehrplan zurechtkommen?

Schon kurz nach ihrer Ankunft haben die beiden Jugendlichen eine wichtige Entscheidung vor sich, die der weiterführenden Schule. Die Examensnote ist nicht ausschlaggebend, aber wer wenig Italienisch kann, wird wahrscheinlich nicht auf ein Gymnasium gehen. Die Lehrkräfte empfehlen oft technische oder berufsbildende Schulen, die als leichter gelten. Halida und Jamal kamen in einem kritischen Alter. Diejenigen, die als Kinder ankommen, haben mehr Zeit zu lernen und sich anzupassen.

Für Jungen und Mädchen, die das 16. Lebensjahr erreicht haben (wenn die Schulpflicht endet), besteht die Möglichkeit, ein CPIA (Zentrum für Erwachsenenbildung) zu besuchen, eine öffentliche Nachmittagsschule, die hauptsächlich Ausländer*innen – darunter viele unbegleitete Minderjährige – aufnimmt, die die Prüfung der achten Klasse und die beiden folgenden Jahre „nachholen“ können. Im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ist der Einstieg schwierig. In den weiterführenden Schulen werden Neuankömmlinge im Allgemeinen weniger unterstützt und eher in niedrigere Altersgruppen eingeteilt.

Aus diesem Grund und aufgrund von Misserfolgen (in Italien kann man ein Schuljahr wiederholen) ist fast die Hälfte der ausländischen Schüler*innen im Jugendalter in der Schule im Rückstand (Daten des italienischen Unterrichtsministeriums Miur 2020-21).

Die Kluft vergrößert sich also: viele geben ihre Erwartungen auf, und potenzielle Talente gehen verloren, sehr oft schaffen sie es nicht bis zum Abschluss: 30,1 Prozent der Jugendlichen mit ausländischer Staatsbürgerschaft brechen die Schule vorzeitig ab, gegenüber 9,8 Prozent der Italiener (Eurostat 2022).

Fehlende Ressourcen

Die wirtschaftlichen Ressourcen für Schulen, die Migrant*innen aufnehmen, sind im Vergleich zum Bedarf knapp bemessen. In Italien gibt es im Unterrichtsministerium eine nationale Beobachtungsstelle für Integration und staatliche Mittel für Gebiete „mit hohem Migrationsanteil“. Benötigt werden jedoch standhafte L2-Lehrkräfte und viel mehr Unterrichtsstunden. Heute müssen Verantwortliche und Lehrkräfte zwischen staatlichen und lokalen Geldern jonglieren, wenn sie mit Unterstützung von Dritten und Ehrenamtlichen ein Minimum an L2-Stunden und Integrationsprojekten gewährleisten wollen. Es sollten auch mehr Mittel für Kulturvermittler*innen, Anthropolog*innen, Psycholog*innen, für Kinder in Schwierigkeiten und mit traumatischen Erfahrungen (insbesondere aus Kriegsländern) und für eine bessere Kommunikation mit den Familien zur Verfügung stehen.

Im Vereinigten Königreich sind die Schulen in ihrer Verwaltung weitgehend unabhängig: Sie können Mittel für EAL-Schüler*innen beantragen, haben aber keine gemeinsamen Standards für Integrationsmaßnahmen. Im Jahr 2018 schlug das EPI (Institut für Bildungspolitik) die Einführung eines zusätzlichen Fonds zur Unterstützung von Spätankömmlingen vor, diese Idee wurde jedoch nicht weiterverfolgt.

Schulen wie City Heights kämpfen um Akzeptanz und Integration in einem wirtschaftlichen und sozialen Umfeld, das durch zunehmende Benachteiligung und Armut verschärft wird. Davon sind nicht nur die Gemeinschaften, sondern auch die Lehrkräfte selbst betroffen. Letztere mobilisieren sich im Vereinigten Königreich seit Februar, weil sie von der Arbeitsbelastung und den sinkenden Reallöhnen erschöpft sind.

Die einwanderungsfeindliche Politik der Regierungen Meloni und Sunak scheint die Zukunft der jugendlichen Migrant*innen in beiden Ländern heute noch ungewisser zu machen.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung vom Journalismfund Europe produziert

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!