Als der Krakauer Quartiersmanager Karol Wilczyński von der NRO Grupa Granica erfuhr, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hatte, wusste er bereits, an wen er sich wenden konnte. Etwa ein Jahr zuvor hatte Wilczyński wochenlang in der polnischen Region Bialowezia mit den wichtigsten Akteuren der Flüchtlingshilfe – Maja Ostaszewska, Marek Kalita, Mateusz Janicki und Aleksandra Popławska, um nur einige zu nennen – zusammen gearbeitet. Sie waren Teil desselben Teams, besuchten Menschen in Haft und versuchten zu verhindern, dass Migranten nach Belarus abgeschoben wurden. Eine erschütternde und lebensverändernde Erfahrung, während der Wilczyński sich auf Menschen verlassen musste, die am gleichen Strang zogen wie er.

Im Januar 2022 hatten Wilczyński und seine Kollegen das Gefühl, dass der Großteil ihrer Arbeit getan war. Nach einer Reihe von diplomatischen Verhandlungen hinter den Kulissen hatte sich der Migrantenverkehr durch Belarus verlangsamt. An der polnisch-belarussischen Grenze gab es nur noch drei Stellen für humanitäre Hilfe. Wilczyński kehrte daher nach Südpolen zurück. Er konzentrierte sich wieder auf seine Arbeit als Journalist, unterrichtete an der Jagiellonen-Universität Kurse über Islamophobie und schrieb Artikel über Migrationskrisen in anderen Ländern. Das Schlimmste in Polen war überstanden, dachte er. Zeit, zur Tagesordnung überzugehen. Die Wochen vergingen, doch der Krieg kehrte nach Europa zurück. Hunderttausende von Ukrainern waren auf dem Weg nach Krakau, das nur vier Stunden von der Grenze entfernt liegt.

Aus Erfahrung gelernt

Wilczyński hatte noch eine Chatgruppe mit Stars aus der polnischen Theaterbranche. Er schickte ihnen eine Nachricht, und alle machten sich sofort an die Arbeit. Sechs Stunden später war das Krakauer Słowacki-Theater aus dem 19. Jahrhundert in eine Unterkunft für 120 Personen verwandelt. Frauen und Kinder schliefen in Feldbetten im Proberaum – nicht weit von der prachtvollen Bühne mit ihren roten Samtvorhängen und dem dreieinhalb Meter hohen Kronleuchter. Wilczyński sagt, es sei „das Vertrauen” zwischen ihm und den Prominenten aus ihrer Zeit im Wald gewesen, das es ihnen möglich machte, so schnell gemeinsam zu agieren. Ohne diese Verbindung gäbe es diesen Ort nicht und ohne diesen Ort hätten wir den Menschen nicht so schnell Schutz bieten können.”

In Polen gibt es viele solcher Geschichten. Von einem Koch zum Beispiel, der Einmachgläser voller Suppe für Migranten an der Grenze zu Belarus zubereitet hatte und nun seinen Herd noch einmal anheizte. Aktivisten riefen Menschen an, deren Kontakte bereits nach dem Afghanistan-Krieg in Google-Formularen gesammelt worden waren und die bereit waren, jemanden bei sich aufzunehmen. Workshops von damals, in denen Freiwillige darin geschult wurden, wie sie jemanden unterstützen, der unter Schock steht oder Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden ist, wurden erneut angeboten. Und die Kommunikationsstrategien standen gerade wieder rechtzeitig, als die Hilfsanfragen explodierten.

Kalina Czwarnóg ist Vorstandsmitglied der Ocalenie-Stiftung, die Flüchtlingen und Einwanderern den Start ins Leben in Polen erleichtert. Sie sagt, dass zu Beginn der Krise an der belarussischen Grenze die Flut von Hilfswilligen „kaum zu bändigen war. Da haben wir uns manchmal in den Hintern gebissen. Wir hatten so viele Anrufe, in denen gefragt wurde: 'Wie kann ich helfen? Was soll ich tun? Ich schicke euch dies, ich gebe euch das”, erinnert sie sich. „Und das hat dann erstmal gar nicht geholfen. Für uns war das die Hölle.”

Zweierlei Maß

Als der Krieg in der Ukraine begann, war die Zahl der freiwilligen Helfer in Polen noch viel höher. Aber dieses Mal war ihre Organisation darauf vorbereitet. „Wir haben ganz klar kommuniziert, was gebraucht wird. Und wo. Wen man anrufen muss, wohin man gehen muss, mit wem man sprechen muss. Das hat nicht nur uns die Arbeit erleichtert, sondern auch den Menschen, die sich engagieren wollten.”

Für Czwarnóg werden jetzt viele Erinnerungen an ihre Arbeit an der belarussischen Grenze wach, weil es so viele Parallelen gibt. Sie erinnert sich an die ersten Wochen der russischen Invasion der Ukraine, als sie nach Korczowa fuhr, einem polnischen Grenzdorf mit weniger als 600 Einwohnern. Plötzlich war dort ein Lagerhaus am Stadtrand zu einem Zufluchtsort für Tausende von Menschen geworden, die gerade aus dem Nachbarland geflohen waren – alle erschöpft und ratlos, was jetzt zu tun sei. Als Czwarnóg die Tür zu dem Industriegebäude öffnete, wurde sie durch einen vertrauten Geruch an das knirschende Laub und den Geruch des Białowieża-Waldes erinnert. „Es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es war der Geruch der Angst”, sagt sie. „Die Menschen waren zwar nicht in der gleichen Situation, aber der Geruch war der Gleiche, das fiel mir sofort auf.”

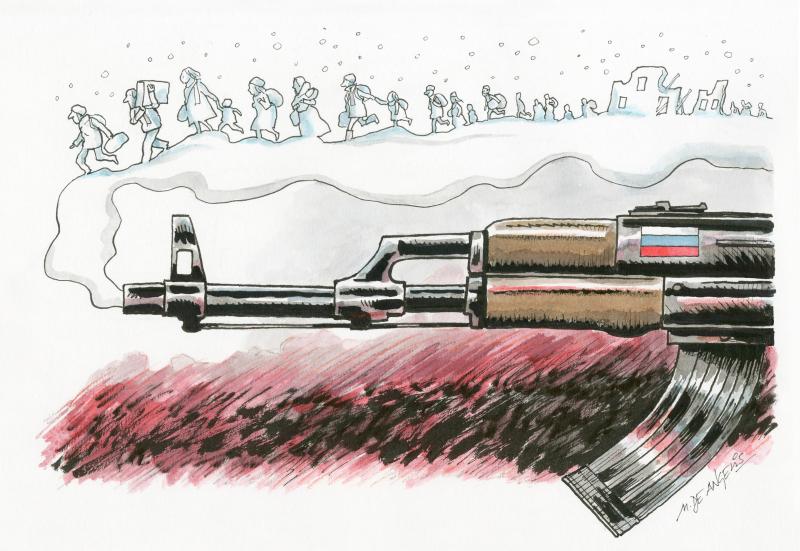

Die Reaktionen auf die Ankunft der Flüchtlinge hätten jedoch nicht unterschiedlicher sein können. Anstatt sie wegzujagen oder wie eine Kriminelle zu behandeln, kontrollierten die Beamten des polnischen Grenzschutzes ihre Ausweise und fragten, wie sie helfen könnten. „Das war fast schizophren”, sagt Czwarnóg. „Ich bin im selben Land, spreche mit denselben Leuten und kann nicht glauben, wie anders jetzt alles ist.” Während der polnische Staat die ukrainischen Kriegsopfer schnell aufnahm, stand er den Flüchtlingen, die aus dem Nahen Osten und Afrika über Polens Grenze zu Belarus kamen, offen feindselig gegenüber.

Auch wenn die öffentliche Meinung nuancierter war, gab es auch in der Bevölkerung deutlich mehr Unterstützung für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Für die Aktivisten, die an beiden Grenzen geholfen und Leben gerettet haben, löst das gemischte Gefühle aus, gepaart mit einer ordentlichen Portion Ironie. Hätten sie doch den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nicht so schnell und professionell helfen können, wenn sie nicht aus der vorherigen Flüchtlingskatastrophe gelernt hätten.

„Der Wald kann einen manchmal nicht mehr loslassen”, sagt Czwarnóg. Es kann leicht passieren, dass man beim Einschlafen an einem Rettersyndrom leidet”, erklärt sie. Warum sollte man in einem kuschelig warmen Bett liegen, wenn andere im Schnee auf feuchten Blättern sterben ? Ist es nicht besser, auf Essen und Schlaf zu verzichten, wenn jemand da draußen vielleicht gerade jetzt deine Hilfe braucht? „Aber das ist sehr destruktiv und kontraproduktiv.” Da Czwarnóg diese Risiken kannte, konnte sie Ratschläge geben, wie man mit solchen Gedanken umgeht. Als die Invasion in der Ukraine begann, stellte die Ocalenie-Stiftung neue Mitarbeiter und Freiwillige ein - viele von ihnen waren selbst Ukrainer. Ihre psychische Gesundheit stand ganz oben auf der Tagesordnung. Die Stiftung bot Gruppen- und Einzelberatungen für die neuen Mitarbeiter an und bildete sie weiter, damit sie schwierige Emotionen besser bewältigen konnten.

Ungewisse Zukunft

Völlig anders dagegen war das Ausmaß der neuen Krise: Die Menschen flohen nicht zu Tausenden, sondern zu Millionen nach Polen. Das hat die lokalen Organisationen gezwungen, in einer Weise zu wachsen, mit der sie nicht gerechnet hatten. Anna Dąbrowska leitet seit mehr als zehn Jahren eine lokale Organisation in Lublin namens Homo Faber, die sich auf die Integration von Flüchtlingen und Migranten konzentriert. Nach dem 24. Februar wurden ihre Budgets plötzlich größer und komplizierter. Aus einem Team von drei Personen wurden mehr als 300 Freiwillige, heute sind es 62 Mitarbeiter. Politiker mischten sich ein, um Einfluss und Anerkennung zu bekommen. In nur zwei Monaten bekamen sie mehr als 120 Besuche von NROs aus aller Welt.

Doch Dąbrowska war sich sicher, dass sie ihre Stadt am besten kannte: Sie nutzte diese Treffen, um sich für Dinge einzusetzen, die Lublin brauchte, um ein gastfreundlicher Ort zu werden. Sie lehnte es ab, Lösungen aus anderen Krisen zu übernehmen und plädierte für Pläne, die sich auf lokales Wissen und Erfahrungen stützten. „Ich will nicht Teil ihrer Agenda sein oder sie unsere Probleme für uns lösen lassen”, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, dass wir in diesen Prozessen eine Führungsrolle übernehmen sollten.”

Dąbrowskas ablehnende Haltung den NRO’s gegenüber, rührt daher, dass ebendiese vorher durch Abwesenheit glänzten. Lublin liegt nicht weit von der belarussischen Grenze entfernt, wo Dąbrowska ebenfalls als Freiwillige gearbeitet hatte. Internationale Hilfsgruppen waren damals rar gesät, während der belarussische Diktator Alexander Lukaschenka Flüchtlinge aus dem Globalen Süden an die EU-Grenzen schickte und die Menschen als Schachfiguren in seinem geopolitischen Spiel benutzte. „Wir haben sie um Hilfe gebeten”, sagt sie. „Aber niemand wollte sich aus politischen Gründen einmischen.” Der rechtsgerichtete Präsident Andrzej Duda hat die polnischen Freiwilligen dort als „Dummköpfe und Verräter” bezeichnet, und im September 2023 wurde eine 48-jährige humanitäre Helferin angeklagt, weil sie sich dafür eingesetzt hatte, Menschenrechtsverletzungen an dieser Grenze zu verhindern.

Inwieweit die Öffentlichkeit diese Verachtung teilt, ist schwer zu sagen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise aus Belarus sprachen sich fast drei Viertel der Polen für das Recht der humanitären Helfer aus, den Menschen an der Grenze zu helfen. Doch Wilczyński sagt, dass er durch seine Arbeit dort trotzdem das Gefühl hatte, zur Zielscheibe geworden zu sein. Das ging sogar so weit, dass er in Meetings zum Thema Vielfalt und Integration nicht mehr über diese Krise sprechen wollte.

Die Ironie des Schicksals ist Wilczyński sehr bewusst: Während seine Arbeit im Wald unpopulär war, waren dieselben Erfahrungen, Netzwerke und Aktionen kurzzeitig ganz wichtig für die polnische Gesellschaft, die der Ukraine etwas zurückgeben wollte. Aber das ändert sich jetzt wieder. Die Unterstützung der polnischen Öffentlichkeit für die Ukrainer lässt nach, und die Oppositionskoalition, die voraussichtlich die neue Regierung bilden wird, hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob sie die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge bis 2024 tatsächlich einstellen wird - so wie es die Vorgängerregierung geplant hatte. Aber eine Zeit lang, sagt Wilczyński, „war es schön, in der Sache nicht mehr einsam zu sein.”

👉 Originalartikel auf New Eastern Europe

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!