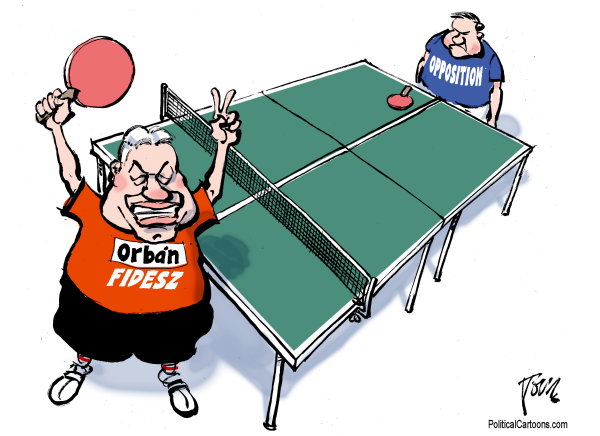

Die regierende Fidesz-Partei von Viktor Orbán schwankt seit ihrem Rauswurf aus der Europäischen Volkspartei im März 2021 zwischen einem Beitritt zur populistisch-radikalen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten und einem Beitritt zur rechtsextremen/populistischen Fraktion Identität und Demokratie.

In Ungarn gibt es noch weiter rechts von der Fidesz nicht nur eine, sondern zwei „echte“ rechtsradikale Parteien mit bescheidener öffentlicher Unterstützung. Dabei handelt es sich um die Jobbik-Partei (1% der Wählerstimmen laut der letzten Republikon-Umfrage) und deren Ableger, die Mi-Hazánk-Bewegung (6%). Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der kometenhafte Aufstieg von Péter Magyar am trüben politischen Horizont Ungarns die Karten neu mischt.

Der ehemalige Fidesz-Abgeordnete, Geschäftsmann und Ex-Mann von Ex-Justizministerin Judit Varga, will bei den Wahlen am 9. Juni antreten. Magyar kündigte dies Mitte April an und trat damit die Nachfolge eines anderen Kandidaten an, der sich bereits angemeldet hatte, als die Nominierungsfrist für die Europa- und Kommunalwahlen eigentlich schon abgelaufen war. Auch die Liste seiner Kandidaten für das Europäische Parlament gab Magyar im Rahmen eines Schnellverfahrens bekannt.

Trotz dieser Schnellschüsse könnte Magyar laut dem Republikon-Institut mit 15 % der Wählerstimmen rechnen, falls er sich für eine Kandidatur entscheidet. Dies würde sich zweifellos auf das Ergebnis der rechtsradikalen Parteien bei den Europawahlen auswirken.

„Es wird sich sowieso nichts ändern“

Ungarns Politik gehört zu den am stärksten radikalisierten in Europa. Vor kurzem gingen jedoch zahlreiche Menschen auf die Straße, die keine oder nur wenig Verbindung zu rechtsextremen Bewegungen oder Parteien haben. Vielmehr handelt es sich bei diesen Demonstrationen um eine zivilgesellschaftliche Reaktion auf die allgemeine Desillusionierung und Politikmüdigkeit, die durch das Gefühl hervorgerufen wird, dass sich „sowieso nichts ändern wird“.

Da gab es zunächst die Proteste, die in diesem Frühjahr von Online-Influencern organisiert wurden. An ihnen nahmen zahlreiche Anhänger ohne klare Parteizugehörigkeit teil, die in Budapest auf die Straße gingen, um gegen den Umgang mit dem sogenannten „Pädophilieskandal“ zu protestieren, welcher zum Rücktritt der ungarischen Staatspräsidentin Katalin Novák und der bereits erwähnten Justizministerin führte.

Der Protest der Influencer richtete sich also gegen eine einzelne Handlung der Regierung, die nicht von vornherein radikal oder rechtsextrem war, sondern als politischer Fehltritt empfunden wurde. Die Demonstranten forderten daher auch lediglich eine Reform des Kinderschutzsystems. Die darauf folgenden Demonstrationen wurden von Péter Magyar organisiert. Magyar gehört zwar zur rechten Seite des politischen Spektrums, doch sein Programm enthält bisher keine extremen Vorschläge.

„Obwohl die Zivilgesellschaft von den Rechtsextremen zum Sündenbock für zahlreiche Probleme gemacht wird, ist ihr Engagement populärer als das der traditionellen Oppositionsparteien.“ – Zsolt Nagy, Politikwissenschaftler

Alle diese Demonstrationen hatten also zum Ziel, die breite Öffentlichkeit zu mobilisieren. Es ging bei diesen Protesten nicht darum, sich einer rechtsextremen Partei oder Ideologie anzuschließen. Magyar hat noch gar kein Parteiprogramm vorgelegt, aber bisher scheint er sich nicht von der Haltung der Fidesz abzugrenzen, zum Beispiel wenn es um Migrationsfragen geht. Er nutzt absichtlich Themen und Botschaften, die eine breite Wählerschaft zu vereinen scheinen. Progressive politische Konzepte, die eine echte Alternative zur ungarischen Regierungen bieten könnten, scheint er nicht zu haben.

Radikale Botschaften finden nicht genug Anklang

Auf die Frage, welche Rolle die Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung radikaler Narrative und Aktionen in der ungarischen Politik spielt, erklärte Zsolt Nagy, Politikwissenschaftler in der Brüsseler Denkfabrik Democratic Society, gegenüber Voxeurop: „Obwohl die Zivilgesellschaft von den Rechtsextremen zum Sündenbock für zahlreiche Probleme gemacht wird, ist ihr Engagement populärer als das der traditionellen Oppositionsparteien. Diese Popularität hat es ihr ermöglicht, radikalen Narrativen und Aktionen in den letzten zehn Jahren wirksam zu begegnen. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren war offenkundig; sie starteten gemeinsame Kampagnen und unterstützten sich gegenseitig bei ihren Initiativen. So organisierten sie beispielsweise Anfang der 2010er-Jahre Demonstrationen für die Rechte der Roma und protestierten 2023 gegen ein neofaschistisches Festival. Eine besonders wirksame Aktion war die alternative Stimmabgabe während eines Referendums im Jahr 2022, das im Namen des Kinderschutzes Einschränkungen für sexuelle Minderheiten vorschlug. Zivilgesellschaftliche Akteure riefen zu einem Boykott auf und ermutigten die Wähler, sich sowohl bei der Ja- als auch bei der Nein-Stimme zu enthalten.“

Erfolgreich sind auch die juristischen Aktionen vieler ziviler Organisationen, wobei, so Nagy, ein besonderes Augenmerk auf dem Schutz von Flüchtlingen liegt, vor allem Muslimen, die versuchen, über die Südgrenze ins Land zu kommen. Organisationen wie die Hungarian Civil Liberties Union und Migration Aid haben zahlreiche Klagen zur Verteidigung der Menschenrechte gegen neofaschistische Gruppen, radikale lokale Regierungen und sogar den ungarischen Staat selbst eingereicht.

Auf der Suche nach den Ursachen für die wachsende Hoffnungslosigkeit der ungarischen Gesellschaft in den letzten Jahren kommt eine gemeinsame Studie des ungarischen Think Tanks Political Capital und der Friedrich-Ebert-Stiftung zu einem interessanten Ergebnis: So konnten die Rechtsextremen in Ungarn ihre Wählerbasis nicht weiter ausbauen, weil die Grenzen zwischen populistischen und rechtsextremen Botschaften in der Politik zunehmend verschwimmen.

In der Praxis bedeutet dies, dass traditionell rechte Parteien rechtsextreme Ansichten übernehmen und legitimieren und so zur Radikalisierung des politischen Mainstreams beitragen, wohingegen rechtsextreme Parteien ihre Rhetorik abmildern, um eine breitere Wählerschaft anzusprechen. Ein Witz macht daher in Ungarn derzeit die Runde, der in etwa so geht: Die Realität, die Ungarns regierungsnahe Medien und ihre Gefolgsleute präsentieren, ist oft so eine Mischung aus Populismus und Rechtsradikalismus, dass nur schwer zu sagen ist, ob es sich dabei um den neuesten Scherz der „Zweischwänzigen Hundepartei” oder um echte politische Botschaften der Fidesz-Partei handelt.

Nagy weist darauf hin, dass „die ungarische Zivilgesellschaft im Allgemeinen gegen rechtsradikale Ideologien ist und ihre Stimme gegen sie erhebt, wann immer es geht. Diese Ideologien richten sich oft gegen sexuelle und andere Minderheiten. Auch Impfungen werden boykottiert und die Beziehungen zu westlichen Bündnissen wie der EU oder der NATO infrage gestellt“ - Botschaften, die bei den ungarischen Wählern in der Regel wenig Anklang finden.

„Das Programm der rechtsextremen Mi Hazánk greift diese Themen jedoch auf, was einen breiten Teil der Öffentlichkeit dazu veranlasst, sich gegen populistische Stimmen zusammenzuschließen, ob es sich dabei um Menschenrechtsaktivisten oder Nichtregierungsorganisationen im Gesundheitsbereich handelt. Ihre Bemühungen werden jedoch durch die Umsetzung der radikalen Vorschläge der Fidesz-KDNP-Regierung zunehmend infrage gestellt”, beklagt Nagy.

Mainstreaming in zwei Richtungen

Ganz allgemein warnen Politikwissenschaftler vor den Gefahren des Populismus, der als „Zwei-Wege-Mainstreaming“ bezeichnet wird. Sie weisen darauf hin, dass die Radikalisierung des politischen Mainstreams und die Akzeptanz rechtsextremer Elemente als Mainstream weiter zunehmen könnten. Dies könnte das politische System destabilisieren, die soziale Spaltung verstärken und gleichzeitig das Misstrauen in die demokratischen Institutionen schüren.

Ein interessanter Indikator für den sozialen Wandel in Ungarn ist der Demand for Right-Wing Extremism Index (DEREX), der auf der Datenbank des European Social Survey basiert. Obwohl diese Datenbank nur bis 2017 aktualisiert wurde - ein Anstieg der gesellschaftlichen Nachfrage hat in den letzten fünfzehn Jahren eine bedeutende Rolle beim Erstarken der institutionalisierten rechtsextremen Bewegungen in Ungarn gespielt - wurde der Index mit Daten gefüttert.

Insgesamt zeigen die Statistiken, dass die Ungarn bei Vorurteilen und sozialem Chauvinismus an Europas Spitze stehen. Auch was Angst, Misstrauen und Pessimismus anbelangt, liegen sie ganz vorn. Die Daten unterstreichen, dass diese negativen Gefühle bei jungen Menschen über 15 Jahren zwischen 2002 und 2010 in großem Umfang zugenommen haben und Ungarn auch diesbezüglich einen Spitzenplatz unter den europäischen Ländern einnimmt.

Mit Unterstützung der Heinrich Böll Stiftung EU

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!