Claire Rodier est juriste au GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigrés), association française qui cherche à répondre, sur le terrain du droit, aux besoins des immigrés et des associations qui les soutiennent. Elle est aussi cofondatrice du réseau euro-africain Migreurop.

Voxeurop : Quel constat pourrait-on dresser, à propos de la migration en Europe, à l'approche des élections européennes de juin prochain ?

Claire Rodier : Il y a à la fois des constantes, la question des migrations a toujours été un élément instrumentalisé à l'approche des élections. On voit une surenchère dans les différents Etats membres mais aussi cette obsession, me semble-t-il, de la Commission et du Conseil de vouloir absolument que le Pacte européen sur la migration et l’asile soit bouclé avant les élections.

On voit une répartition des rôles : il y a ceux qui disent ne pas aimer les étrangers et vouloir les empêcher de rentrer, et puis ceux qui ne peuvent pas le dire mais qui en pratique ont des approches qui ne sont pas très éloignées de ça. Officiellement, l'UE ne peut pas assumer un discours radical, donc elle le laisse aux radicaux, mais ça reste le climat général aujourd'hui.

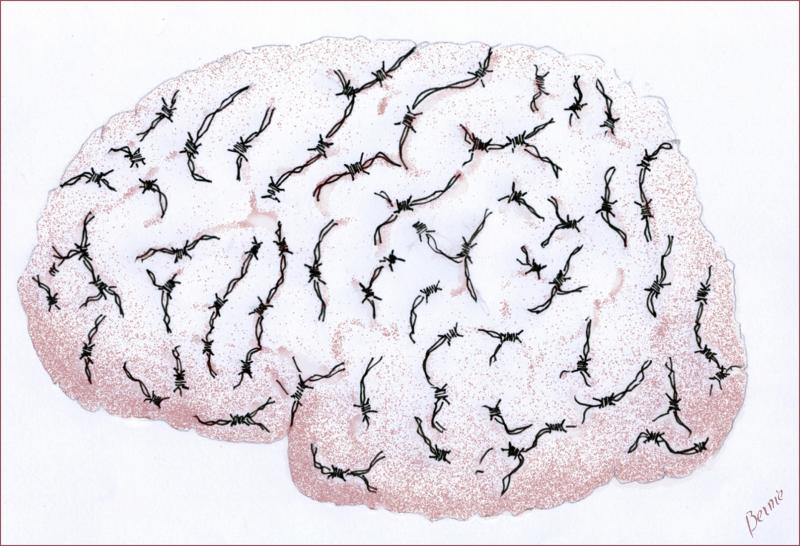

On est ouvertement dans une orientation des politiques qui conduisent à rendre impossible que les droits fondamentaux ne soient pas bafoués. Y compris les principes de l'Union européenne, comme la charte des droits fondamentaux.

On peut avoir la sensation que c'est devenu un enjeu sur lequel les pays se déchirent, et plus trop une question humanitaire ou démocratique.

Une politique migratoire est supposée tenir à la fois compte des principes des droits humains, des engagements internationaux des Etats membres, de l'affichage de l'Union européenne à l'international, et d’autres volets qui couvrent la protection des frontières, la sécurité des citoyens, et cetera. Il n'y a plus cette recherche de compatibilité et de cohérence entre ces deux aspects : on a l'impression d’avoir passé un cap où la question prioritaire tourne autour des aspects sécuritaires, de la gestion des flux de population. Toute la dimension des droits humains est passée complètement en retrait.

Pensez-vous que cette euphémisation du discours qu'on constate chez certains politiciens, qui défendent un système très autoritaire sans le dire, pourrait être amenée à disparaître un jour ?

Je crois ; ça fait quand même tâche d'huile. Je suis quand même ces questions depuis longtemps et les discours sont beaucoup plus directs. Même si je ne me faisais pas beaucoup d'illusions, il me semble que, maintenant, ce ne sont plus des gros mots [que de remettre en cause les droits humains]. En France, cela a été ouvertement dit il y a peu de temps, à la fois par le Rassemblement national (RN, extrême droite) mais aussi par Les Républicains (LR, droite).

Quand le président Emmanuel Macron laisse entendre qu’un référendum ou une réforme constitutionnelle seraient possibles, c'est quand même une réponse qui porte sur la priorité des conventions internationales en matière de droits fondamentaux sur la Constitution française. Oui, des verrous ont sauté.

On en vient à se demander si ce n'est pas un autre champ de bataille électoral sur lequel on se bat pour son propre avancement, et où on laisse derrière les victimes collatérales.

C'est un principe général. On est dans le discours, l'affichage, mais je ne suis pas sûre que la menace de ce que représentent les migrants, l'"invasion" soit vraiment concrète pour ceux qui brandissent ce genre de discours.

Ce serait exagéré de dire qu'il y a toujours eu une auto-régulation des flux migratoires, car il y a toujours eu des circonstances particulières, notamment lies aux conflits, aux bouleversements internationaux, mais grosso modo, il existe une base qui est celle-ci : les flux migratoires s'intègrent dans un ensemble sociologique et économique constitué par les différentes parties du monde, et il y a une grosse part idéologique dans le discours de ceux qui s'y opposent fermement.

“Officiellement, l’UE ne peut pas assumer un discours radical, donc elle le laisse aux radicaux”

Ne court-on pas le risque de ne plus pouvoir faire machine arrière ? En criminalisant les gens qui migrent, mais aussi ceux qui aident la migration, on ne peut plus se réintéresser aux droits humains et à l'aide humanitaire.

On peut le craindre. Après, cela ne concerne pas que les migrations. Le recul sur les libertés existe dans d'autres domaines. En ce moment, en France, il existe une menace très directe sur ce qui constitue les piliers de l'Etat de droit, par exemple. Sur les interdictions de manifestation, le fichage, etc. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on puisse parler de phénomène irréversible, les grands bouleversements de ce monde sont souvent intervenus sur des choses qu'on avait pas prévues, ou qui n'étaient pas dans les logiciels des classes dirigeantes.

Un argument récurrent défendant le besoin de la migration porte non sur des questions humanitaires ou morales, mais sur un impératif de main d'œuvre, un intérêt économique. C'est un argument qui peut en choquer certains. Est-ce votre cas ?

C'est une constante, et bien sûr ça choque, dans la mesure où on a l'impression qu’une partie des personnes du milieu politique le plus modéré, le plus humaniste, se raccroche finalement à ce discours-là. On a l'impression qu'il s'agit d'un pis-aller. Récemment, une discussion a eu lieu en France autour du futur projet de réforme de la loi sur l'immigration. Le gouvernement français voulait introduire une disposition, qui permettrait la régularisation de travailleurs sans papiers exerçant dans des secteurs en tension.

Les partis de gauche, mais aussi les syndicats et certaines associations qui défendent les droits des personnes étrangères ont eu beaucoup de mal à se positionner. Car défendre cette disposition c'est défendre l'utilitarisme – elle ne concerne que les métiers en tension. L’autre positionnement dit qu'on ne peut pas accepter une sélection sur une base qui serait uniquement l'intérêt des employeurs, que tous les étrangers qui travaillent irrégulièrement, déjà, soient régularisés. Mais c'est très minoritaire comme positionnement, et même cet angle là, qui veut qu’"il faut régulariser ceux qui travaillent déjà", concerne quand même "ceux qui travaillent déjà" ! Cela ne prend pas en considération d'autres facteurs comme l'insertion en France, la durée de présence, etc.

Au réseau Migreurop et au sein du GISTI, on défend le droit à la liberté de circulation dans la perspective du rétablissement de l'égalité de traitement entre les gens qui vivent sur cette planète. Il n'y a aucune raison qu'on puisse rapprocher à l'éthique ou la morale qui justifie que sur la Terre, certains peuvent circuler partout et d'autres ne peuvent circuler que quand on les y autorise. Un autre problème, c'est que si la migration dépend du besoin des Etats membres, c'est complètement réversible. Le jour où on en aura plus besoin, cette liberté s’arrêtera, et les gens seront soit expulsés, soit soumis à des politiques d'exclusion. Le travail n'est pas considéré comme un droit de la personne, c'est le besoin d'un tiers.

Ça en dit long sur l'état du discours et du débat aujourd'hui, si on arrive plus à faire valoir des valeurs humanitaires et le droit et qu'on doit se raccrocher au travail et à l'utilité ...

C'est très difficile de mettre en avant ces principes-là. Mais on est dans un climat ou, encore une fois, ce n'est pas limité à l'immigration. Revendiquer le respect des droits fondamentaux, ça devient compliqué dans certains secteurs.

Cela dit beaucoup de choses d'une société, la façon dont on traite la migration. La façon dont on conditionne le droit à une utilité ou dont on écarte le droit au nom du réalisme. Cela veut aussi dire beaucoup de choses sur le traitement de la population en général. Partagez-vous ce constat ?

Bien sûr. Prenez l'exemple des travailleurs étrangers. Quand on commence à grignoter les droits des gens parce qu'ils sont étrangers, on ouvre aussi des brèches en termes de fragilisation du droit du travail pour les autres. C'est ce qui s'est passé notamment en France. On a vu une dégradation de la protection des travailleurs, qui a commencé par la maltraitance des travailleurs étrangers. Et je crois que c'est vrai en général, et que la façon dont on accueille – ou pas – est tout à fait un symptôme de la capacité d'une société à s'adapter, à se regarder les uns les autres, à se parler.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !