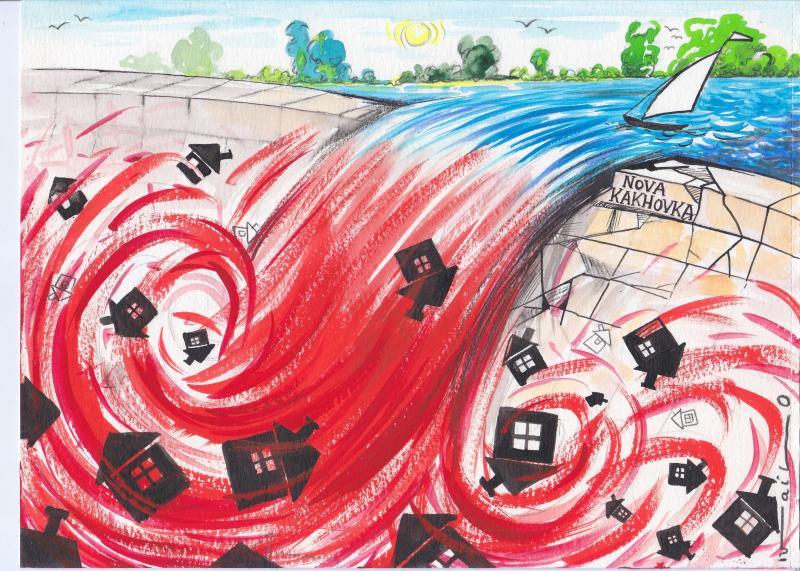

La destruction du barrage de Kakhovka, la nuit du 6 juin 2023, est l’une des plus grandes catastrophes à s’être déchaînée sur le monde “civilisé”. Le barrage retenait 18 km3 d’eau, qui, d’après les estimations scientifiques, “se sont déversées à un débit de 90 000 m³ par seconde au moment de la rupture”, explique Serhiy Afanasiev, directeur de l’Institut d’hydrobiologie à l’Académie nationale des sciences d’Ukraine. Lors des premiers jours, les quantités d’eau rejetées dans la mer Noire ont été multipliées par trois. Domiciles, êtres humains, et animaux : tout ce qui se trouvait en aval du barrage a été balayé par les flots.

“Les cadavres flottaient à la surface de l’eau comme des bougies”

Le journal Novyi Den, dont la publication avait été interrompue au moment de l’invasion russe de Kherson, a pu reprendre ses activités lorsque la région a été libérée en novembre 2022. Il a interrogé une rescapée du nom de Natalia Vozalovska, originaire d’Olechky – une ville qui s’est retrouvée au cœur de la catastrophe. Elle raconte : “La population civile avait appris que l’explosion avait provoqué la rupture des berges de notre réservoir, qui est l’un des plus grands au monde. Personne n’a décrit l’ampleur du danger, donc on était pas particulièrement inquiets. Impossible d’imaginer ce qui allait suivre ! Elle se remémore une voiture dotée d’un haut-parleur qui a emprunté sa rue : “Ils nous ont informés que des bus étaient stationnés près de la caserne des pompiers pour ceux qui voulaient évacuer, mais ces bus n’ont jamais été aperçus par qui que ce soit. Le 6 juin, Olechky était déjà inondée.”

“L’eau dégageait une odeur de fioul atroce, et elle était déchaînée ! Les gens tentaient de monter sur des barques qui n’arrêtaient pas de se retourner”. Elle ajoute que plusieurs individus âgés ou handicapés dont les domiciles se situent à proximité du Dniepr n’ont pas pu sortir, puisque l’eau avait déjà bloqué leurs portes : “C’est comme ça que la personne qui vivait près de chez nous, qui ne sortait quasiment jamais, est morte”. Cette victime, d’après elle, est loin d’être la seule à avoir péri dans son domicile : “Beaucoup se sont réfugiés dans leurs greniers, mais les maisons, construites en roseaux et en adobe, se sont écroulées immédiatement. C’est pour ça que les toits flottaient. À Solontsi, on raconte que les occupants n’ont laissé personne sortir des greniers. On entendait des cris, des appels au secours, c’était comme le film Titanic, mais en mille fois pire.”

Au fur et à mesure de son récit, Natalia perd le contrôle de ses émotions : “Ceux qui ont réussi à s’échapper l’ont fait avec les vêtements qu’ils avaient sur le dos”. Ces rescapés ont été recueillis par les habitants du quartier épargné par les inondations, et d’après elle, étaient si nombreux que l’on pouvait compter entre dix et douze personnes par maison, qui s'échangeaient leurs vêtements, et se partageaient leur nourriture. Natalia poursuit, en retraçant sa propre expérience : “Mon mari m’a suggéré de gonfler notre canot pneumatique, juste au cas où, et c’est ce que nous avons fait. Nous y avons placé un sac avec nos documents importants, une trousse de premier secours, de l’eau potable, l’essentiel. L’eau est montée très vite ! En quelques minutes, elle avait déjà dépassé nos genoux. On a à peine eu le temps d’ouvrir la porte pour sortir le canot”. Une fois dehors, elle dépeint la scène qui s’offrait à elle : “Dans la rue, les gens traînaient des enfants, des animaux, essayant de sauver ceux qui pouvaient l’être. Beaucoup n’ont pas pu détacher leurs chiens en s’enfuyant, on voyait des chats se hisser en haut des cheminées, beaucoup de chiens sont morts … En parallèle, les bombes pleuvaient sur Olechky, et la forêt brûlait. Les occupants ont détruit tout ce qu’ils ne pouvaient pas inonder. C’est grâce aux âmes charitables vivant dans la partie intacte de la ville que nous avons survécu à ces horreurs.”

Natalia décrit également les réactions des occupants russes et celle de leur “administration” qui était censée veiller sur les civils : “Les soldats ont fui à l’aide de canots qu’ils avaient confisqué à la population. Mais ils n’ont pas tous réussi : les barques de certains se sont retournées et ils sont morts noyés, avec leurs armes et leurs munitions”. Elle explique que plusieurs d’entre eux étaient des combattants russes fraîchement débarqués que personne n’a tenté de sauver, précisant par ailleurs que les “autorités” d’occupation à Olechky ont été évacuées avant que la ville ne soit inondée : “Un jour, en allant au marché, j’ai entendu des voix de femmes qui se lamentaient : ‘Vers qui aller, que faire, et qu’en est-il des victimes noyées ?’ Les cadavres flottaient à la surface de l’eau comme des bougies …” Natalia ajoute également que les hommes d’Olechky qui disposaient encore de canots les ont utilisés pour récupérer les corps et transporter les enfants et seniors jusqu’à l’hôpital : “Mais plus tard, l’occupation a interdit la collecte des victimes. C’était épouvantable !”

La population a vu les envahisseurs essayer de dissimuler les séquelles du drame. Natalia se souvient qu’une fois le niveau de l’eau redescendu, “les soldats arpentaient les rues, et marquaient ‘aucun corps ’ en russe sur les clôtures. Ils l’ont aussi fait pour leurs propres victimes, afin de signaler les lieux qui avaient déjà été inspectés et débarrassés des cadavres.” D’après elle, cependant, il est fort probable que les efforts de l’occupation ne parviennent pas à effacer toutes les traces de cette catastrophe. “Il pourrait y avoir des gens sous les décombres. Certains ont aussi dit avoir vu les occupants alors qu’ils exhumaient et emmenaient ceux que les habitants avaient réussi à enterrer. Pendant quelques temps, la seule odeur que l’on pouvait sentir à Olechky était celle des pneus brûlés et des cadavres. Je pense que nous ne connaîtrons l’ampleur des dégâts que lorsque la rive gauche sera délivrée”, prédit-elle.

“L’eau ne s’est retirée qu’après deux semaines, et les survivants sont retournés chez eux petit à petit pour voir ce qu’il restait. Quand ils arrivaient à leur jardin, il le contemplaient, immobiles, pleuraient, et repartaient.” Natalia continue : “Ils venaient souvent avec un vélo ou un chariot, espérant retrouver quelque chose. On plaisantait sur un ton amer : on va faire des fouilles, peut-être qu’on pourra récupérer quelque chose. Nos maisons sont perdues à jamais, il serait impossible de les réparer.” Elle souligne que si son mari et elle-même ont réussi à quitter la ville, ce n’est pas le cas de tous : “Certains n’en ont pas les moyens, d’autres doivent s’occuper de leurs familles.”

Des villes fantômes

À l’heure de la rédaction de cet article (vers la moitié du mois de décembre 2023, ndlr.), le nombre exact de civils ayant péri sur la rive gauche du fleuve est encore inconnu. “Le 9 juin, d’après les informations qui me sont parvenues, on comptait déjà 90 victimes rien qu’à Olechky”, indique Volodymyr Shlonsky, un médecin local. “Le total doit s’élever à des centaines de personnes.”

L’occupation à Kherson n’a déclaré que 48 morts sur la rive gauche du fleuve, mais plusieurs témoins ont démenti ces chiffres. L’état-major des forces ukrainiennes soutient que les occupants ont entassé les corps dans des fosses communes, sans marquer leur emplacement ou prélever d’ADN, dans le but de dissimuler la véritable ampleur des dégâts. Les estimations des bénévoles s’élèvent à 200 victimes en ne comptant que la région d’Olechky.

À Stara Zburyivka dans le raïon [subdivision administrative des anciens pays du bloc communiste] d’Hola Prystan, c’est 202 immeubles résidentiels qui ont été inondés ou complètement submergés. Viktor Marunyak, maire de Korsunka, explique que dans le raïon de Nova Kakhovka, c’est son village qui a subi le plus de dégâts, de même qu’une datcha (maison de campagne slave, ndlr.) gérée par une coopérative et souvent fréquentée par les locaux. Volodymyr Kovalenko, maire de Nova Kakhovka, qualifie Korsunka de “village fantôme” : “La quasi-totalité des maisons est inhabitable, ou alors complètement en ruines. Les habitants n’ont plus accès à l’eau et l'électricité. La plupart ont rejoint les villages alentour, ou alors ont réussi à traverser la Crimée et la Russie pour atteindre l’Europe”. Il ajoute que dans la ville de Dnipriany, le quartier qui borde le fleuve a également été touché par les inondations.

150 tonnes de pétrole se sont déversées dans le fleuve après la destruction du barrage de Kakhovka. L’eau a ravagé des milliers d’hectares de forêt et tué ou mis en danger un grand nombre d’espèces d’oiseaux et d’animaux.

Les régions situées aux abords du réservoir de Kakhovka sont désormais à court d’eau douce. D’après Igor Pylypenko, professeur de géographie à l’université d’Etat de Kherson, plus de 400 000 hectares de terres à Kherson et Zaporijjia se retrouvent à présent privés d’eau, ce qui signifie qu’il est impossible d’irriguer les champs et d’alimenter les villes en eau potable. “Ce n’est pas l’impact environnemental qui me préoccupe le plus”, déclare Pylypenko. “C’est plutôt la population. La nature est résiliente, mais en raison de la sécheresse qui règne, la région est désormais incapable de produire ses récoltes lucratives”, déplore-t-il. D’après ses estimations, entre 400 000 et 450 000 habitants seront privés d’eau potable : “Ils seront donc dans l’incapacité d’arroser leurs cultures, et perdront leurs emplois.”

Destin incertain

Suite à ces évènements, cette région, où le soleil se reflétait autrefois sur une eau scintillante, s'est transformée en véritable paysage martien. D’épouvantables fissures sillonnent une vaste étendue jonchée de détritus : souches d’anciens vergers collectifs, pneus usagés, canots submergés transportant des graines et des pastèques, etc.

En juillet, c’était officiel : “le réservoir de Kakhovka n’existe plus” – un sinistre constat présenté par les experts de l’Institut hydrométéorologique du ministère ukrainien des Situations d’urgence ainsi que des chercheurs de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine. Quelles solutions faut-il envisager ? Pour les agriculteurs de la région de Kherson et celle de Zaporijjia, la réponse est évidente : le barrage doit être reconstruit au plus tôt. Sans eau, leur activité est condamnée.

Avant la guerre , cette région au climat rude, peu propice à l’agriculture, avait été métamorphosée grâce au Dniepr et dans une certaine mesure, l’Inhoulets, devenant ainsi une source primordiale de nourriture pour le pays. En 2021, les agriculteurs de Kherson ont obtenu leurs meilleurs rendements depuis l’indépendance de l’Ukraine : 3,1 millions de tonnes de céréales et légumineuses. Kherson est également considérée comme la région la plus adaptée à la culture de melons et de légumes.

“Sans le rétablissement d’un système d’irrigation à grande échelle, nos terres se transformeront en désert, et l’agriculture, notre principale source de revenus, cessera d’exister”, s’alarme Serhiy Rybalko, directeur du Groupement agricole Adelaide, membre du Conseil régional de Kherson et vice président de la Commission agricole : “Permettez-moi de vous rappeler, puisque certains en Ukraine l’ignorent, qu’un seul hectare irrigué en vaut environ deux à trois alimentés par la pluie. Avant la guerre, Kherson produisait 14 % des récoltes de légumes au niveau national, et ce, grâce au Dniepr.” Serhiy note également que l’eau du fleuve avait contribué au développement de l’horticulture, la viticulture et la culture du riz, sans oublier les produits destinés à l’exportation : le soja, le maïs, et les graines de tournesol. “Quelle est donc la solution ? Abandonner les terres léguées par nos arrière-grands-parents ?”

Ce point de vue est loin de faire l’unanimité. Ivan Moisienko, professeur de biologie à l’université d’Etat de Kherson, conteste catégoriquement : “C’est l’occasion rêvée de retrouver l’extraordinaire Velykyï Louh [“la Grande Prairie”, important parc national ravagé par la guerre]. Avec la disparition du lac artificiel de Kakhovka, 200 000 hectares de terres vont rejoindre les écosystèmes des prairies, forêts alluviales et ceux de la steppe ukrainienne. La nature est capable de retourner à son état initial par ses propres moyens, mais une intervention humaine permettra d'accélérer le processus.”

Mykhailo Romashchenko, célèbre spécialiste ukrainien en remise en état des terres, n’est pas du même avis : “Nous ne retrouverons pas la steppe qui se situait au sud du pays à l’époque des Cosaques. La terre a été labourée, et le climat local a évolué”. Il explique que sans le réservoir, le futur de la région semble funeste. Elle se transformerait, selon ses mots, en “désert craquelé, sans aucune trace de vie, avec pour seuls attributs ses tempêtes de poussière et son impact néfaste sur l’environnement”. C’est pour cette raison qu’il préconise la restauration du barrage hydroélectrique : “La finalité principale de sa construction était l’accumulation d’importantes réserves d’eau, et non pas la production d’électricité. Sans le réservoir de Kakhovka, l’Ukraine perdra une ressource précieuse.”

Peu importe la décision, l’heure est venue de passer à l’action. Alors que les discussions au sein du gouvernement se poursuivent, l’Ukraine a déjà adopté une résolution relative à un projet pilote pour entreprendre la reconstruction du barrage de Kakhovka.

Des précisions à ce sujet ont été apportées par le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal lors d’une réunion gouvernementale : “Il s’agit d’un projet de deux ans qui se déroulera en deux étapes. La première consistera à concevoir toutes les structures essentielles et à préparer les bases de la restauration. La deuxième débutera après la libération des territoires où se situe la centrale hydroélectrique. Cette phase comprend également les travaux de construction.”

Le barrage est exploité par l’entreprise publique Ukrhydroenergo. Son PDG, Ihor Syrota, a indiqué que la nouvelle centrale bénéficiera d’une puissance accrue : “Avant la destruction, elle produisait 340 MW, et nous avions prévu d’en construire une deuxième qui en générera 220.”

La fin de l’occupation, condition essentielle

118 monuments dans la région de Kherson ont été détruits par l’inondation qui a suivi l’explosion du barrage. D’après Oleksandr Prokudin, chef de l’administration régionale de Kherson, 102 d’entre eux se trouvent sur la rive gauche, tandis que 16 se situent de l’autre côté. Parmi les sites inondés, on retrouve le domaine des Olechky Sitch [une entité politique historique fondée par les Cosaques], la forteresse de Tyahyn dans le raïon de Beryslav, ainsi qu’un monastère du XVIIIe siècle dans le village de Korsunka. En outre, dix bibliothèques et cinq musées ont été partiellement ou entièrement submergés.

Certains habitants d’Olechky sont parvenus à trouver le domicile de Polina Raiko, une artiste locale dont les œuvres s’inscrivent dans le courant de l’art naïf. En arrivant, ils ont constaté que leurs craintes n’étaient pas infondées : l’eau avait quasiment ou entièrement détruit tous les tableaux uniques qui ornaient les murs de la maison.

Tout n’est pas perdu, cependant. Notre pays a survécu à bien d’épreuves douloureuses, et celle-ci ne diffère en rien des autres. “Les steppes et les lacs prendront vie”, comme l’a autrefois écrit notre grand prophète Taras Chevtchenko. L’histoire se répètera !

👉 L'article Original

Cet article s’inscrit dans l’initiative de l’Union nationale des journalistes d’Ukraine dans le cadre du projet Voices of Ukraine ("Les voix de l'Ukraine") avec le soutien du European Centre for Press and Media Freedom (Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, ECPMF) et celui du ministère fédéral des Affaires étrangères en Allemagne.

Vous appréciez notre travail ?

Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !