Questo articolo è riservato alle persone abbonate

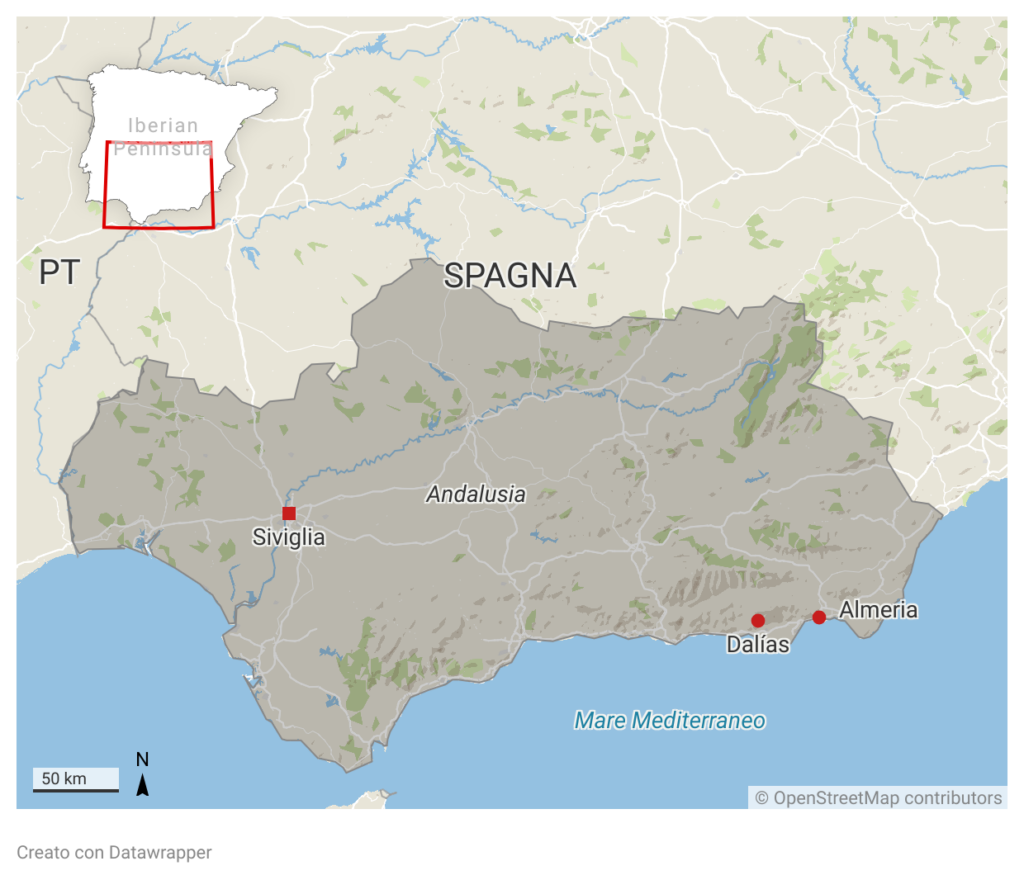

A inizio dicembre 2023, nelle colline di Dalías, vicino ad Almeria (Spagna), un gruppo di trenta pompieri dell’INFOCA, il servizio per lo spegnimento degli incendi della regione spagnola dell’Andalusia, stava bruciando un'area di sterpaglie all’interno di un terreno di 40 ettari. Ad assistere c’erano ricercatori oltre che vigili del fuoco esperti in incendi controllati. Non si tratta di un delirio piromane, ma di un’attività ben pianificata di “erbivorismo pirico”, che fa parte di un programma portato avanti da centri di ricerca di tre regioni spagnole: Andalusia, Galizia e Navarra.

Quello di Dalías è un campo sperimentale del programma COMPAS, dove si stanno studiando gli effetti degli incendi controllati in questo territorio, dal clima particolarmente secco, soggetto a desertificazione e facilmente incendiabile. Una situazione condivisa da molte altre zone del bacino del Mediterraneo e non solo.

L’utilizzo del fuoco per eliminare combustibile naturale, ovvero la vegetazione selvatica secca e accumulata nel tempo, non è una novità. In passato bruciare una parte della vegetazione per eliminare le sterpaglie, e quindi potenziale combustibile per incendi più grandi e incontrollati, era una pratica comune. Il paesaggio naturale è sempre stato modificato grazie al fuoco, usato come strumento per “addomesticare” la vegetazione e fertilizzare il suolo.

Gli antichi romani avevano coniato il termine “lucus” per descrivere l’atto di bruciare i boschi con il fuoco, una parola che ha la stessa radice di “luce” e di “lucido”. In Australia, un paese che nel 2020 ha visto partire in fumo 25 milioni di ettari – l’equivalente della penisola italiana – gli aborigeni usavano anticamente il fuoco come strumento di domesticazione del paesaggio, come riferisce Victor Steffensen nel suo libro in cui tenta di recuperare e riscattare le tecniche di controllo del fuoco degli abitanti originari dell’isola.

Fino alla metà del XX secolo nell’Europa meridionale il paesaggio montano era un mosaico di zone tradizionalmente agricole mescolate con il bosco ed i villaggi. L’uso del fuoco era uno strumento largamente utilizzato per modellare il paesaggio e c’era una conoscenza diffusa di questa pratica. Con l’esodo rurale degli ultimi decenni questo equilibrio è cambiato, il paesaggio si fa più omogeneo e vulnerabile ai grandi incendi, e il fuoco come strumento viene poco a poco bandito dal nostro immaginario e uso.

L’obiettivo di progetti come COMPAS è di re-introdurre l’uso del fuoco e dei pascoli in una forma combinata, l’“erbivorismo pirico” menzionato sopra. “Prima si identifica un’area dove siano presenti pascoli e dove c’è un elevato rischio di incendio, dopodiché si organizza con le autorità specializzate la ‘bruciatura’ di un’area specifica per rimuovere le sterpaglie e la vegetazione bassa. Dopo qualche mese si portano a pascolare gli erbivori, tipicamente capre e pecore, che preferiscono i germogli nati dall’incendio, più teneri rispetto alle piante selvatiche cresciute e seccate dal tempo”, spiega Justo Porfirio Arroyo, tecnico REPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía) di INFOCA e membro dell’associazione Pastori per il Monte Mediterraneo, incaricato di identificare le aree dove applicare fuoco prescritto e contattare pastori presenti nell’area.

“Anche se è sorprendente, stiamo vedendo che la biodiversità della flora aumenta dopo la bruciatura e il passaggio dei pascoli. Ora stiamo osservando che anche la biodiversità degli insetti migliora. Con gli incendi controllati non si raggiungono alte temperature, come invece avviene in incendi più grandi, e il ciclo di fertilità del suolo è più rapido”, racconta Ana Belen Robles, della Stazione Sperimentale del Zaidín di Granada, e partner del progetto COMPAS. “Il problema di oggi è trovare i pastori. Ne rimangono molto pochi ormai. È importante renderci conto che il pascolo estensivo non si traduce solo in ‘carne e latte’ per il consumo, ma fornisce una serie di servizi ecosistemici al paesaggio”.

In passato erano gli stessi pastori che impiegavano il fuoco per gestire gli alpeggi, ma questa pratica è stata abbandonata in parte a causa delle leggi più stringenti sugli incendi: “Oggi la quantità di combustibile organico è molto più alta che in passato, dopo decenni di abbandono; i pastori non si fidano più a usare il fuoco, per paura che possa sfuggire di mano”, aggiunge Ana Belen Robles.

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!