Öland è un’isola situata al largo della costa svedese. Oggi patrimonio dell’Unesco, è abitata da circa cinquemila anni e ospita siti archeologici preistorici. Le usanze degli isolani hanno fatto sì che a Öland si preservassero il paesaggio agricolo e tradizioni risalenti all’Età del ferro. Com’era prevedibile, questo ha reso l’isola una meta turistica ambita, che offre ai visitatori una vasta gamma di attività, dai tour a cavallo, alla visita degli antichi mulini di legno, alle nuotate lungo le sue spiagge sabbiose.

Nuotate che si fanno, tuttavia, sempre meno attraenti a causa della melma tossica, dalla consistenza simile a quella della crema di rabarbaro, comunemente nota come fioritura algale. Un ammasso di alghe dall’aspetto poco invitante e dall’odore nauseabondo, che fa passare del tutto la voglia di fare il bagno, o persino di stare in spiaggia. E non è tutto: i biologi marini avvertono che queste fioriture potrebbero contenere microrganismi chiamati cianobatteri.

Il problema non è quindi puramente estetico o olfattivo: le alghe possono essere tossiche, specialmente per i più piccoli e per i cani.

Le fioriture algali possono nuocere al turismo e all’economia di Öland, e non solo. Secondo indagini condotte in Svezia, le attività locali hanno segnalato un calo delle prenotazioni a causa delle fioriture nei pressi dell’isola di Gotland. Nel 2005, solo a Öland, è stata calcolata una perdita di circa 11 milioni di euro nei settori del turismo e della pesca. Gli enti locali tentano, periodicamente, di organizzare interventi di bonifica che sono però costosi. Una stima del comune di Strömstad rileva che il costo delle operazioni, nell’area del canale Skagerrak, arriva a 70mila euro l’anno. Dall’altra parte del Baltico, i ricercatori del Lithuania’s Marine Research avvertono: se non si prendono provvedimenti, le acque costiere non saranno più idonee alla balneazione.

Provvedimenti contro cosa, e come? Sono diversi i fattori che contribuiscono alla proliferazione delle alghe in una determinata area. Una delle cause principali, nel Mar Baltico, è un processo chiamato eutrofizzazione, termine che probabilmente deriva dal greco eutrophos, “ben nutrito”. Evoca apparentemente qualcosa di salutare, ma il processo di eutrofizzazione che colpisce oggi il Mar Baltico non lo è, poiché implica una carenza di ossigeno in estese aree marine, dette anche “zone morte”.

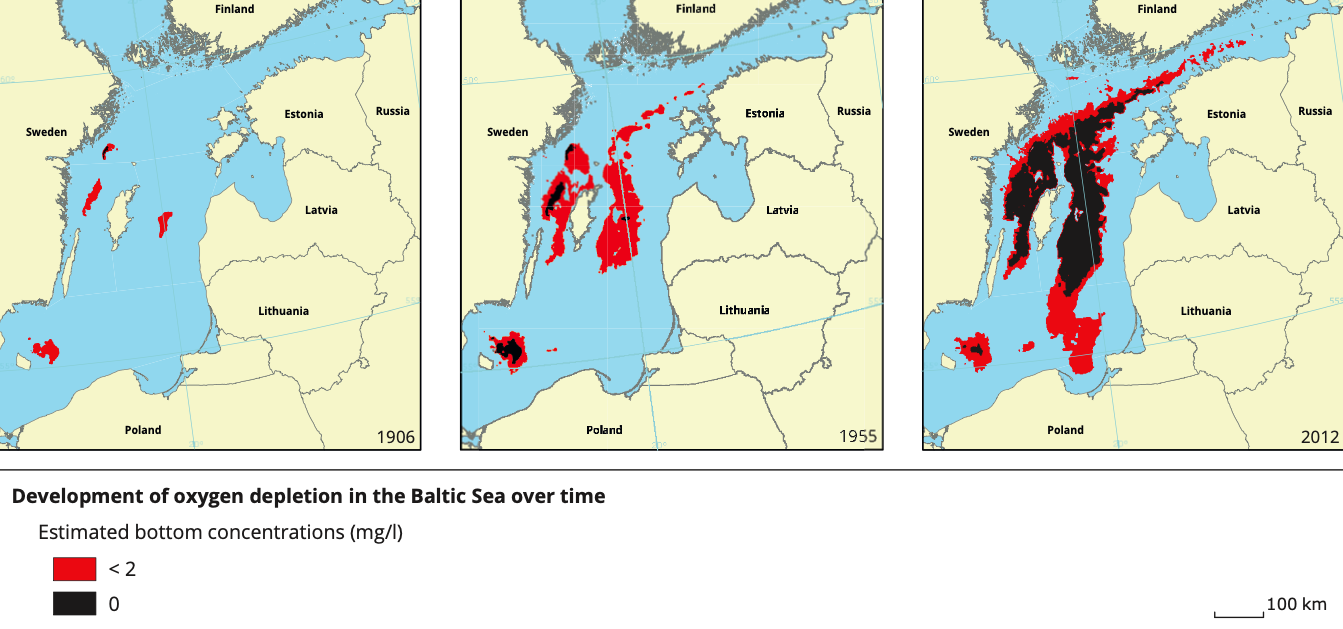

Le “zone morte” si formano quando quantità eccessive di nutrienti, come nitrati e fosforo, utilizzati dall’agricoltura intensiva, raggiungono il mare attraverso le falde acquifere, l’atmosfera e i fiumi. Queste sostanze alimentano certi tipi di alghe e batteri, la cui proliferazione crea uno strato sulla superficie delle acque che impedisce alla luce del sole di giungere in profondità e nutre a sua volta batteri che assorbono ossigeno. Il risultato è la formazione di aree in cui l’ossigeno è carente, se non assente del tutto, e dove, di conseguenza, non può sopravvivere nessun essere vivente che necessita di ossigeno.

Nulla di sorprendente nel fatto che il Baltic Sea Center (BSC) dell’Università di Stoccolma consideri l’eutrofizzazione la più grave emergenza ambientale che oggi affligge il mare. Le sue conseguenze vanno ben oltre i danni arrecati alle zone turistiche costiere, in quanto questo fenomeno non nuoce solo agli esseri umani, ma anche alla fauna marina. Lungo la costa finlandese, ad esempio, il calo dei livelli di ossigeno e la perdita di limpidezza dell’acqua provocati dall’eutrofizzazione sono la causa della maggior parte dei casi di scomparsa della biodiversità, contribuendo alla drastica riduzione o addirittura alla sparizione di pesci come il lucioperca, la platessa e il coregone, oltre che di molte specie di piante marine. Si tratta di un disastro provocato dall’uomo: secondo alcune stime scientifiche, i livelli di ossigeno nel Mar Baltico hanno raggiunto il minimo degli ultimi 1.500 anni, probabilmente a causa del rilascio di nutrienti nelle acque marine.

Il problema è noto da quasi 50 anni: l’impatto enormemente negativo dell’eutrofizzazione, così come la responsabilità umana in questo processo, è stato riconosciuto per la prima volta agli inizi degli anni Ottanta. Secondo la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico (Helcom), un’organizzazione intergovernativa e piattaforma per la definizione delle politiche ambientali volte alla tutela del Mar Baltico, l’apporto di azoto e fosforo nell’ambiente marino è aumentato tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Ottanta. Da allora, diverse misure hanno contribuito a ridurre il rilascio di nutrienti nelle acque.

Se l’apporto di queste sostanze è diminuito, i livelli di ossigeno restano ugualmente carenti. Questo è in parte determinato dalle peculiarità geografiche del Mar Baltico, tra cui il lento ricambio delle acque dovuto al suo stretto collegamento con l’oceano, che implica la presenza, ancora oggi, di carichi di nutrienti risalenti a trent'anni fa. A differenza delle esigenze, momentanee e in continua evoluzione, dei mercati globalizzati e del consumo eccessivo, compreso quello di prodotti agricoli, il mare va piano. Secondo la valutazione più generosa, la nostra unica conquista è stata evitare l’aggravarsi della situazione.

Agricoltura per il mare

Durante un seminario organizzato da Helcom “Sustainable agriculture for a healthy Baltic Sea” (Agricoltura sostenibile per un Mar Baltico sano), tenutosi a Helsinki lo scorso autunno sono stati affrontati temi come lo stato ambientale critico del mare, la lentezza (o assenza) di progressi nella sua tutela, la mancanza di volontà e impegno politico nell’attuazione delle normative ambientali esistenti e pensate per la protezione del mare, ma anche l’impossibilità che le scadenze per il raggiungimento degli indicatori ambientali richiesti vengano rispettate.

Non a caso, il seminario ha riguardato principalmente l’agricoltura sostenibile. Se parecchie sono le ragioni dietro i livelli di eutrofizzazione nel Mar Baltico, non ci sono dubbi sulla principale fonte di apporti eccessivi di nutrienti e dei danni che ne derivano. Si tratta delle pratiche agricole, in particolare dell’uso intensivo di fertilizzanti, molti dei quali finiscono in mare. Per questo motivo, nell’ultimo piano d’azione per il Mar Baltico (un programma dell’Helcom, volto a ripristinare una buona condizione ambientale dell’ambiente marino del Baltico), la maggior parte delle 36 misure pensate per contrastare l’eutrofizzazione riguardano l’agricoltura.

La tutela del Mar Baltico e delle acque che vi confluiscono viene sancita da numerosi regolamenti e direttive Ue. Dalla “Direttiva Quadro sulle Acque”, alla “Direttiva Nitrati”, fino alla “Direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente Marino”, tutte mirano alla protezione della qualità dell’acqua in superficie come in profondità, al raggiungimento di un buono stato ambientale delle acque europee in generale e di mari e oceani in particolare, e alla limitazione dei livelli di azoto rilasciato dalle pratiche agricole.

Queste direttive non sono le uniche iniziative politiche a incidere sulla ricerca di soluzioni complesse per il semplice obiettivo di riduzione degli apporti di azoto e fosforo nelle acque. L’obiettivo in questione dipende inevitabilmente da come l’Ue regola la produzione agricola. Di per sé, la politica agricola europea è fortemente influenzata dalla politica agricola comune dell’Ue, la Pac. La Pac è un vero colosso dell’economia, che assorbe circa un terzo del bilancio comune dell’Ue (il bilancio 2021-2027 ammonta a 1.210 miliardi di euro, di cui 386,6 miliardi destinati alla Pac).

Si tratta di una delle più antiche politiche Ue ancora in vigore, istituita nel secondo Dopoguerra, per contrastare penuria e instabilità economica. All’epoca si poneva come principale obiettivo l’aumento della produttività agricola, al fine di garantire un “approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili”, cercando inoltre di assicurare agli agricoltori un tenore di vita dignitoso. Sin dall’inizio, per garantire la sicurezza alimentare, la Pac si è impegnata nella protezione degli agricoltori dall’instabilità provocata da eventuali perdite di raccolti o dal libero mercato.

Le politiche della Pac, in particolare i sussidi agli agricoltori, si sono spesso poste al centro di controversie, spesso a causa di ciò che gli ambientalisti considerano un incentivo alla creazione di grandi aziende agricole e all’uso di tecniche di coltivazione intensiva, volte a garantire più quantità che qualità. Le critiche vedono uno dei problemi fondamentali nel modo in cui vengono erogati i sussidi, che dipendono dalle dimensioni dell’attività in ettari, e dal rispetto degli obiettivi ambientali e climatici da parte dell’agricoltore.

Inoltre, non viene garantita una distribuzione equa degli aiuti. Secondo una stima dell’Agenzia europea dell’ambiente, tra il 2014 e il 2020, il 20 per cento dei beneficiari hanno ricevuto l’80 per cento dei sussidi. Questo disequilibrio alimenta un divario di reddito sempre più ampio tra le aziende agricole più grandi, quindi più ricche, e le più piccole, invitando gli agricoltori ad espandersi o a chiudere.

Se “grandi aziende”, non rima necessariamente con “coltivazioni intensive o insostenibili dal punto di vista ambientale”, e sebbene siano previsti contributi per l’adozione di misure ecocompatibili, questi ultimi sembrano essere in gran parte inefficaci. Sull’agricoltura biologica, l’ultimo esame condotto dalla Corte dei conti europea (Eca) ha svelato una situazione piuttosto problematica. Gli Stati membri hanno impiegato i fondi europei in maniera discordante, e i fondi sono stati erogati a prescindere dall’applicazione da parte del coltivatore dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica, quali la rotazione delle colture o gli standard di benessere animale.

Secondo il rapporto dell’Eca, circa 12 miliardi di euro di fondi europei destinati al sostegno dell’agricoltura biologica negli ultimi dieci anni non sono in realtà serviti ad aumentare la produzione di alimenti biologici. L’obiettivo di coltivare con metodo biologico il 25 per cento di superficie agricola utilizzata entro il 2030 sembra improbabile da raggiungere. Attualmente, l’Austria è l’unico paese europeo ad averlo raggiunto.

La strategia alimentare sostenibile dell’Ue stroncata sul nascere?

Nel 2020, l’Ue ha suscitato nuove speranze lanciando un’ambiziosa iniziativa nell’ambito del Green Deal europeo, che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Uno degli elementi cardine del Green Deal era la strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork), pensata per “ridurre la dipendenza da pesticidi e antimicrobici, ridurre il ricorso eccessivo ai fertilizzanti, potenziare l'agricoltura biologica, migliorare il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità.”

In soli quattro anni, queste ambizioni sono state stroncate. Come mai?

Uno dei problemi sembra essere la vicinanza tra i grandi sindacati agricoli e alcuni membri degli organi decisionali dell’Ue. Non a caso, Copa-Cogeca, una delle più grandi unioni sindacali agricole a livello europeo, si era opposta sin dall’inizio alle riforme proposte dalla strategia “Dal produttore al consumatore”. Copa-Cogeca, fondata nello stesso anno della Pac, intende rappresentare i 22 milioni di lavoratori europei nel settore agricolo, costituendo così una voce di notevole peso.

Tuttavia, molti dei piccoli agricoltori non si trovano d’accordo. Secondo loro, il sindacato si fa portavoce degli interessi dell’agricoltura industriale e su larga scala, piuttosto che delle piccole aziende agricole o delle aziende agricole biologiche. Alcuni, come Jean Mathieu Thevenot, giovane contadino membro del sindacato agricolo francese Confédération paysanne, sostiene che l’approvvigionamento di alimenti a lungo termine può essere garantito solo rinunciando all’agricoltura intensiva dipendente da fertilizzanti e pesticidi. In risposta a un’inchiesta del media Lighthouse Reports, ha sottolineato che la sua rete di agricoltori si distacca completamente dalla visione di Copa-Cogeca, ritenendo le pratiche agricole da essa promosse non solo un pericolo per la sovranità alimentare, ma anche un ostacolo per l’ingresso dei giovani agricoltori all’interno del settore.

Questa resta però una visione impopolare, apparentemente anche a causa di consistenti attività di lobbying. Un’inchiesta condotta da DeSmog.org, una piattaforma di giornalismo climatico, ha documentato una fitta programmazione di incontri avvenuti tra diversi attori coinvolti nelle politiche del Green Deal, quali produttori di pesticidi e fertilizzanti, sindacati agricoli, soprattutto Copa-Cogeca, e un gruppo di influenti politici conservatori, tutti appartenenti al Partito popolare europeo.

L’inchiesta risale a prima che scoppiasse l’ondata di proteste degli agricoltori del 2024, che ha visto lo spargimento di letame per le vie di Praga, blocchi alle frontiere tra Polonia e Ucraina e incendi di materiali contenenti amianto lungo le strade olandesi. Mentre le proteste devastavano le città e intrattenevano i residenti delle principali capitali europee, 15 delle 31 azioni proposte per l’attuazione della strategia “Dal produttore al consumatore” non erano state avviate. Al contrario, la proposta della Commissione di ridurre l’uso dei pesticidi del 50 per cento entro il 2030 è stata persino abbandonata. In una rapida ritirata politica, la nuova Visione per l’agricoltura e l’alimentazione dell’Ue, presentata dalla Commissione Ue all’inizio del 2025, non pone più la tutela dell’ambiente tra le sue priorità.

Le attività di lobbying, da sole, non bastano a spiegare l’indebolimento delle iniziative della strategia “Dal produttore al consumatore”. Il fatto che quest’ultima, colonna portante del Green Deal europeo, sia stata introdotta nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, non è certo stato d’aiuto. La dichiarazione della pandemia nel 2020 e, due anni dopo, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno sollevato non poche preoccupazioni riguardo la sicurezza alimentare e l’accessibilità economica degli alimenti, simili a quelle che hanno portato alla nascita della Pac nel secondo dopoguerra. Neppure l’ascesa dell’estrema destra in Europa, (quasi) senza precedenti, ha giovato al momento storico. Gli ultraconservatori non hanno esitato a sfruttare il malcontento degli agricoltori per i loro scopi politici in vista del ciclo di elezioni del 2024.

Quando viene chiesto loro cosa fare per contenere e contrastare l’irrefrenabile fenomeno di eutrofizzazione nel Mar Baltico, biologi marini, decisori politici e attivisti parlano spesso di ciò che mangiamo e di come lo produciamo, sostenendo la necessità di ridurre l’uso di fertilizzanti e l’apporto di nutrienti alle falde acquifere, di limitare il bisogno di fertilizzanti moderando lo spreco di cibo, di estendere l’uso di metodi di coltivazione biologici ed ecosostenibili, e l’importanza di diminuire il consumo di carne (gli allevamenti costituiscono il 40 per cento dell’attività agricola dell’Ue). Anche quando queste politiche vengono intraprese, però, rischiano di trovarsi davanti il muro degli interessi delle aziende agricole industriali, del mercato globalizzato e delle pressioni geopolitiche.

Non è facile equilibrare sicurezza alimentare, catene di approvvigionamento globale, competizione internazionale, giusta remunerazione per gli agricoltori europei e tutela dell’ambiente.

Tornare alle antiche pratiche agricole dell’isola di Öland non è certo una possibile soluzione. D’altro canto, le politiche agricole e ambientali dovrebbero essere più rappresentative di diversi gradi di competenza e interessi, compresi quelli di ricercatori e agricoltori fedeli a pratiche agricole più sostenibili, così come quelli delle comunità umane e della fauna locali, e in particolare costiere, che subiscono direttamente i danni ambientali e persino economici dell’agricoltura intensiva. Infine, queste politiche dovrebbero rispecchiare il punto di vista dei cittadini europei, la maggior parte dei quali è favorevole alle politiche ecologiche.

🤝 Questo articolo è stato pubblicato originariamente da Kurziv ed Eurozine, nell’ambito del progetto di collaborazione giornalistica Come Together.

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!