Il sogno di Maryam, ragazza somala di 16 anni, è diventare una dottoressa. È arrivata a Londra nel 2021 senza parlare inglese, insieme alla madre e ai fratelli, per raggiungere il padre. Maryam frequenta la scuola secondaria e quest’anno dovrà affrontare gli esami del GCSE (General Certificate of Secondary Education) ed è spaventata: sa che col suo livello di inglese non sarà facile ottenere un buon voto. Tra lei e il suo sogno c’è la realtà di un sistema scolastico che non facilita ancora abbastanza i non britannici.

Tra i minori migranti gli adolescenti sono quelli che faticano di più ad integrarsi a scuola. Sono i “late arrivals”: ragazze e ragazzi che in un'età delicata devono affrontare il trauma della migrazione, persone a cui viene chiesto di raggiungere in poco tempo competenze quasi impossibili. È un problema comune a diversi paesi europei e ogni anno tocca migliaia di adolescenti, che si tratti di persone arrivate con le famiglie o di minori non accompagnati, di migranti economici, di richiedenti asilo o rifugiati.

Abbiamo incrociato le esperienze di Italia e Regno Unito, due paesi che, seppur con sistemi educativi diversi, raccontano storie che si assomigliano.

A Londra, il lavoro degli insegnanti e l’ostacolo degli esami

Non è semplice censire gli studenti migranti: nel Regno Unito rientrano nella categoria “studenti EAL” (English as an Additional Language, lingua madre diversa dall’inglese). In Inghilterra, gli EAL sono oltre 1,6 milioni, il 19,5 per cento degli studenti totali (Dati Gov.uk 2021). In Italia si considera invece la cittadinanza: dall’ultima indagine, gli alunni non italiani sono 865.388, il 10,3 per cento del totale (Dati Ministero dell’Istruzione, Miur 2020-21). Questi numeri però prendono in considerazione anche i minori nati nel paese (in Italia oltre la metà) o arrivati da piccoli.

In Europa ogni minore dovrebbe avere diritto all'istruzione: tutti i paesi membri dell’Ue (e il Regno Unito) hanno infatti ratificato e incorporato nelle legislazioni nazionali la convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia. Nel caso specifico di Italia e Regno Unito, i minori, seppure in situazione irregolare, se in età dell’obbligo, hanno diritto a un’istruzione. Ma il percorso non è facile, e questo fin dall’inizio.

Maryam si è iscritta a scuola dieci mesi dopo l’arrivo e il suo caso non è un’eccezione. Una famiglia migrante non parla la lingua, non trova facilmente informazioni, non conosce le pratiche burocratiche. A Londra come a Roma molte scuole non hanno posti e ci sono ragazzi che restano a casa per mesi. A Londra le secondarie sono riluttanti a prendere studenti EAL di 15-16 anni (classi Year 10 e 11) per l’alto rischio di bocciatura al GCSE, l’esame finale.

Le bocciature incidono sulla classificazione dell’Ofsted (Office for Standards in Education), l’ente responsabile della valutazione per la qualità dell’istruzione: peggiorano quindi la reputazione della scuola.

La City Heights E-ACT Academy, dove studia Maryam, si trova nel quartiere multietnico di Tulse Hill (nella periferia sud di Londra) caratterizzato da povertà e deprivazione sociale, ed è una scuola inclusiva. Il preside Errol Comrie ci mostra la pila di domande sulla scrivania: arrivano ogni settimana, negli ultimi sei mesi sono entrati 50 nuovi alunni. Su 600 studenti dai 12 ai 16 anni, 263, quasi la metà sono EAL, in prevalenza latinomericani, portoghesi, somali, angolani e afghani.

Andreia Galrinho, incaricata delle ammissioni e della valutazione iniziale, lavora con passione, anche oltre gli orari: “Per alunni come Maryam lo scopo principale è imparare la lingua”, dice, “a una lezione di scienze o di letteratura non sarebbero in grado di partecipare o di imparare”.

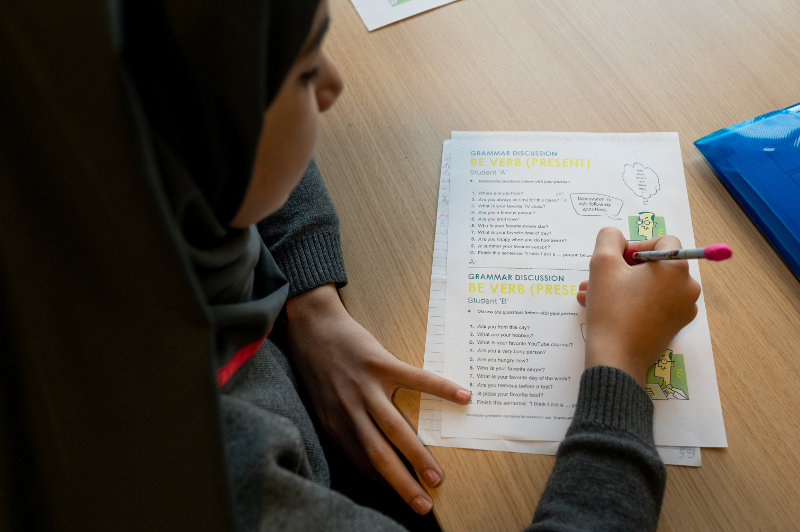

Maryam frequenta tutti i giorni una classe separata per studenti EAL. Gli insegnanti fanno il massimo, a volte con programmi individuali, ma il carico di lavoro è pesante. I ragazzi hanno età, esperienze scolastiche e vissuti diversi: ci sono quelli non alfabetizzati e quelli con alti livelli di istruzione.

Come molti altri, Maryam è entrata a scuola nel periodo più duro, quello della preparazione agli esami GCSE: ha un programma ridotto a tre materie (inglese, matematica ed educazione fisica), ma comunque impegnativo per una neo arrivata. Il voto che prenderà inciderà sui suoi progetti futuri, poiché molte università chiedono un voto minimo al GCSE. Nel sistema inglese non si può ripetere l’anno: in caso di insufficienza continuerà gli studi, per intraprendere la carriera desiderata dovrà ripetere gli esami e raggiungere un certo voto.

Ma è un percorso difficile: molti si scoraggiano e prendono la via dell’istruzione professionale: “È un sistema selettivo, pieno di sbarramenti, dove le disuguaglianze di partenza invece di essere ridotte dall’educazione sono incentivate”, dice Federico Farini, professore di Sociologia all’Università di Northampton.

A Roma, imparare l’italiano e scegliere il proprio futuro

Come la City Heights, anche l’Istituto comprensivo Simonetta Salacone a Roma, nel popolato e multiculturale quartiere di Tor Pignattara, è una scuola inclusiva. Comprende la primaria Carlo Pisacane e la secondaria Rosa Parks, dove gli studenti con cittadinanza straniera sono 92 su 225 (il 41 per cento del totale), con 18 nazionalità. Molti sono di seconda generazione ma gli arrivi sono continui, da Bangladesh, Pakistan, Perù, Afghanistan. “In classe abbiamo un mondo, con le diverse religioni, culture, storie e vissuti, a volte sereni, a volte molto pesanti”, dice la dirigente Rosanna Labalestra, che ci riceve in locali colorati da murales e cartelloni: “Non c'è un mese in cui non bussi alla porta una famiglia. È la nostra priorità: accogliamo chi viene da un’altra parte del mondo e ha urgenza di andare a scuola”.

Halida e Jamal, due gemelli di 14 anni della Guinea, arrivati da poco, stanno imparando l’italiano. Frequentano la terza media da cinque mesi e a giugno avranno l’esame finale, che in Italia conclude il primo ciclo di scuola secondaria. Come succede in Italia, sono stati inseriti fin dal primo giorno in classe e hanno un piano di studi personalizzato. Seguono un corso di lingua italiana (L2) due ore a settimana e il pomeriggio la scuola, a differenza di altre, è aperta: c’è un aiuto per i compiti, sport e altre attività. Ma, si chiedono i loro insegnanti, come faranno l’anno prossimo ad affrontare un programma più complesso?

Appena arrivati i due ragazzi hanno davanti una scelta importante, quella dell'indirizzo della scuola superiore, che in Italia si fa a 14 anni. Il voto dell’esame non è decisivo, ma chi conosce poco l’italiano difficilmente andrà in un liceo. Spesso gli insegnanti consigliano istituti tecnici o professionali, considerati più facili. Halida e Jamal sono arrivati in un’età critica. Chi arriva da bambino ha più tempo per imparare e adattarsi.

Per i ragazzi e le ragazze arrivate a 16 anni (quando finisce l’obbligo scolastico) l’opzione è scegliere di frequentare un CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti), una scuola pubblica pomeridiana che accoglie soprattutto stranieri – tra cui molti minori non accompagnati – che possono “recuperare” l’esame di terza media e il biennio successivo. Inserirsi tra i 14 e i 16 anni è difficile. In genere le scuole secondarie di secondo grado hanno meno supporto per i neoarrivati e tendono a metterli in classi di età più basse.

Per questo motivo e per le bocciature (in Italia si può ripetere l’anno), quasi la metà degli alunni stranieri nell’età dell’adolescenza è in ritardo scolastico (dati Miur 2020-21).

Il divario, così, si allarga: molti rinunciano alla proprie aspettative, e talenti potenziali si perdono, molto spesso non si arriva al diploma finale: il 30,1 per cento dei giovani con cittadinanza straniera, contro il 9,8 degli italiani, abbandona infatti precocemente la scolarità (Eurostat 2022).

Le risorse economiche per le scuole che accolgono migranti sono scarse rispetto ai bisogni. In Italia c’è un Osservatorio Nazionale per l’Integrazione presso il Ministero dell’Istruzione e finanziamenti governativi per le aree “a forte processo migratorio”. Servirebbero però insegnanti stabili di L2 e molte più ore di lezione. Oggi dirigenti e insegnanti devono destreggiarsi tra fondi statali e locali se vogliono garantire un minimo di ore di L2 e progetti di integrazione, con il supporto di soggetti esterni e del volontariato. Servirebbero, inoltre, più fondi per mediatori culturali, antropologi, psicologi, per i ragazzi in difficoltà e con vissuti traumatici (in particolare quelli provenienti da paesi in guerra) e per comunicare meglio con le famiglie.

Nel caso del Regno Unito le scuole hanno massima autonomia gestionale: possono chiedere fondi per gli studenti EAL ma mancano standard condivisi sulle azioni di integrazione. Nel 2018 L’EPI (Education Policy Institute) ha proposto di introdurre un fondo aggiuntivo per supportare i late arrivals, ma non ha avuto seguito.

Scuole come la City Heights stanno lottando per garantire accoglienza e integrazione, in un panorama economico-sociale aggravato da deprivazione e povertà crescenti, che riguardano non solo le comunità, ma gli stessi insegnanti. Nel Regno Unito questi ultimi si mobilitano da febbraio, stremati dal carico di lavoro e dalla diminuzione dei salari reali.

Oggi, nel quadro delle politiche anti-immigrazione dei governi Meloni e Sunak, il futuro degli adolescenti migranti in entrambi i paesi sembra ancora più incerto.

Questo articolo è stato realizzato con il sostegno di Journalismfund Europe

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. La tua donazione, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!