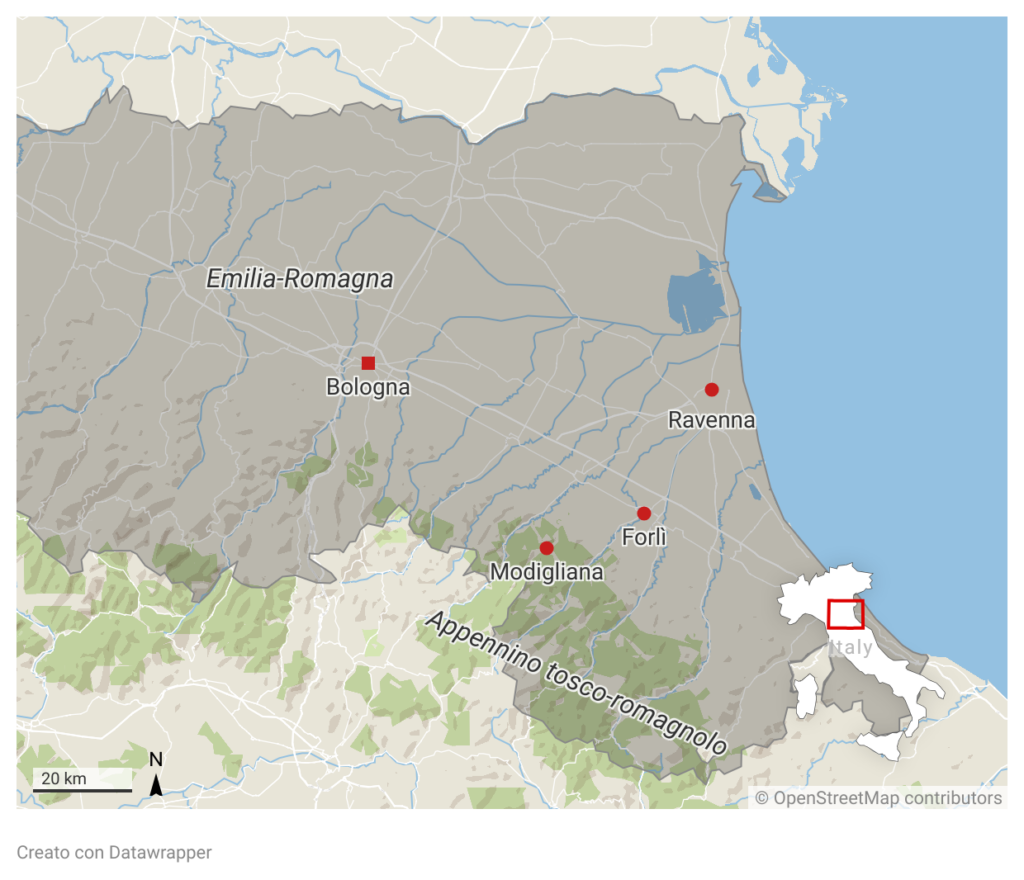

Il 19 maggio, alle 9 di mattina, a Modigliana, paese collinare nell’Appennino tosco-romagnolo, piovigginava ancora. Nei giorni precedenti, piogge violentissime hanno provocato decine di frane, bloccando quasi tutte le strade, isolando il paese e i suoi 4.300 abitanti, interrotto tutte le reti telefoniche, fissa e cellulari, Internet, con la televisione che funzionava a singhiozzo. In molti sono rimasti senz'acqua per oltre 24 ore, alcuni più a lungo, in conseguenza dei danni alle reti idriche. Nella regione, 17 persone sono morte per le conseguenze delle inondazioni.

Il 15 maggio il sindaco, Jader Dardi, aveva diffuso un comunicato informando i cittadini di un’allerta meteo “rossa”, massima precauzione. Era la seconda volta in un mese: già ai primi di maggio piogge intense avevano causato frane e cedimenti stradali. Questa volta chiudeva le scuole, invitava tutti i cittadini a non muoversi da casa, e informava i proprietari di animali di garantirgli cibo ed acqua per le 48 ore successive.

E così aveva fatto Vitaliano Massari, ex-progettista software per IBM e per molti anni dipendente di un’azienda locale di elettronica, per il suo cane da caccia Leo, un Drahthaar mansueto ed affettuoso di 9 anni che teneva in un podere in collina a Modigliana. Al 19 però erano passati quattro giorni dall’annuncio del sindaco, e per due Leo era rimasto senza cibo.

Vitaliano, radioamatore, doveva prendere una decisione. In quei giorni, in mancanza di linee telefoniche stabili, comunicava via radio con altri in tutta Italia e si era anche attivato per recuperare dalla stazione dei Vigili del Fuoco e portare al sindaco alcuni portatili TETRA, un sistema radio usato da alcune forze dell’ordine in Europa, e fornito per emergenze dalla Regione Emilia-Romagna.

Quella mattina, Vitaliano chiede via radio se qualcuno vuole partecipare alla sua missione e percorrere a piedi i 3 km fino al suo podere, per salvare Leo. Risponde il suo amico, don Stefano Rava.

I due, muniti di radio, si ritrovano a fronteggiare un fiume di fango e a dover tagliare per i boschi. Dopo un’ora e mezza di cammino in condizioni difficili, don Stefano decide di fermarsi, Vitaliano continua su un percorso che è sempre più impervio ma si trova immerso nel fango fino alle cosce.

Vitaliano non riesce più a muoversi. Fortunatamente ha la radio e il suo amico prete, e riescono così ad avvisare i soccorsi: un gruppo di Vigili del Fuoco Volontari parte dal paese, anche loro a piedi. Quando finalmente arrivano sul posto, grazie anche alle indicazioni di don Stefano rimasto sul cammino, Vitaliano è appena riuscito ad uscire: era rimasto nel fango per un’ora e mezza, ingurgitato e poi risputato fuori vivo, senza stivali. I Vigili lo riportano in paese, di nuovo a piedi, ma questa volta con Leo, che sono riusciti a portare in salvo creandosi un percorso sul fango con del fogliame, per non affondare anche loro, fino al casolare poco distante.

Vitaliano mi racconta la sua storia davanti ad un bicchiere di sangiovese: la sua è una delle tante successe durante le forti alluvioni di maggio; Simona Carloni, responsabile della comunicazione della cooperativa Kara Bobowski, che accoglie circa 20 persone con diverse disabilità, mi parla di famigliari preoccupati e impossibilitati a comunicare con i loro cari, e personale bloccato nei comuni limitrofi; poi ci sono anche le storie degli evacuati (circa 200 persone) e di quanti non potevano più raggiungere le proprie abitazioni, e quella di chi si è ritrovato ad aprire la porta di casa su di un precipizio perché aie e giardini sono scomparsi nelle frane.

Le notti insonni durante e dopo l’alluvione, il fragore delle acque dove piccoli ruscelli si erano trasformati in torrenti e torrenti in fiumi, e degli elicotteri che nei giorni immediatamente successivi trasportavano non solo persone, ma anche piccoli trattori, ruspe, e foraggio per gli animali, sono tutti temi ricorrenti nei discorsi di chi ha vissuto quei giorni.

L’alluvione in Emilia-Romagna ha colpito tanto le aree appenniniche che la pianura: la pianura si è allagata, con l’acqua che ha invaso cantine, il piano terra e fino al primo piano. In alcuni casi è arrivata a 6 metri di altezza, coprendo abitazioni, campi, aziende; le colline e le montagne, invece, si sono spaccate.

In totale i comuni colpiti sono stati 48. Le forti piogge hanno fatto straripare 23 corsi d'acqua (fiumi e torrenti), causando migliaia di dissesti e oltre 23mila sfollati. I danni totali stimati al ribasso dalla regione ammontano a 8,9 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi solo per il ripristino delle strade.

Cambiamento climatico e cementificazione

Il disastro di Modigliana è impressionante, ma non è isolato. Molte aree d’Europa hanno trascorso un inverno mite, del quale i cittadini si sono rallegrati per le bollette contenute, nonostante il prezzo alto del gas dovuto alla guerra in Ucraina e ai ricatti della Russia. Nel Nord Italia è stato anche un inverno siccitoso, con pochissime piogge. Gli anni 2017, 2021, 2022 sono stati tra i sette più asciutti degli ultimi 50 anni in Emilia-Romagna, con precipitazioni annuali al di sotto dei 700 mm.

Le aree dove i problemi sono stati maggiori sono anche quelle dove le siccità sono state più accentuate, con deficit di piogge di oltre 380 mm nella provincia di Forlì-Cesena nel 2021, rispetto alla media del periodo 1991-2020. Queste siccità prolungate e sempre più frequenti hanno indurito i terreni, riducendo la loro capacità di assorbire l’acqua. Nonostante questi andamenti allarmanti, la politica locale e nazionale non ha dedicato sufficiente attenzione alla tutela del suolo.

Stefano Bonaccini, Presidente della regione (Partito Democratico) da quasi dieci anni, è stato ampiamente criticato per la continua cementificazione della regione. Il 30 di maggio, sorvolando in elicottero le disastrate colline modiglianesi, si affrettava a far notare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo fianco, come “non c'è urbanizzazione, non c'è cemento, è terreno. Questi erano luoghi dove dopo la Seconda guerra mondiale non c'erano alberi, qui fu fatto il rimboschimento” .

Eppure, nonostante la regione si sia dotata di una legge al riguardo nel 2017, a seguito di varie deroghe la normativa non ha trovato reale applicazione e così si è continuato a cementificare impermeabilizzando il territorio. Nel 2021 la regione era terza per incremento di suolo consumato, e Ravenna, altra città romagnola colpita dall’alluvione, seconda dietro solo a Roma per cementificazione del suolo.

A cause di piogge sempre più intense, l’erosione dovuta all’acqua aumenterà per il 2050: ci si aspetta che le aree del centro e nord Europa saranno quelle più colpite dal fenomeno

I disastri causati dall’alluvione sono l’incrocio sfortunato di vari fattori: il cambio climatico che sta provocato siccità sempre più frequenti che hanno modificato il suolo; allo stesso tempo piogge che nel passato potevano essere distribuite nel corso di mesi ora si concentrano in pochi giorni.

Poi c’è stata una situazione meteorologica straordinaria, con piogge intense già ai primi di maggio seguite dalla tempesta Minerva di metà maggio, una depressione esplosiva che è stata chiamata la “tempesta perfetta”.

Ma dietro, ci sono anche le colpe e le disattenzioni di politiche del territorio poco lungimiranti, anche a livello locale, che hanno trascurato la tutela del suolo, senza preoccuparsi di preparare un territorio già fragile, perché storicamente bonificato, dove i torrenti sono stati canalizzati, ai cambiamenti in qualche modo attesi.

La situazione in Europa

Al di là dell’evento meteorologico straordinario, si tratta di una situazione che accomuna molte parti d’Italia, e che dovrebbe servire da monito per tutta l’Europa.

Il centro di elaborazione dati sul suolo della Commissione europea (ESDAC) prevede che, a cause di piogge sempre più intense, l’erosione dovuta all’acqua aumenterà per il 2050 del 13–22.5 per cento, e ci si aspetta che le aree del centro e nord Europa saranno quelle più colpite da questo fenomeno, la cui causa principale è identificata nel cambiamento climatico, ma dove l’utilizzo del suolo e le politiche agro-ambientali giocano una parte importante.

L'Osservatorio europeo per il clima e la salute conferma l’alta probabilità di precipitazioni estreme per tutte le aree europee, con una probabilità più contenuta per le regioni del Mediterraneo, che questa volta però sono state le più colpite. Le alluvioni, del resto, sono il tipo di disastro naturale che è più comune in Europa: nel 2021, per esempio, le intense precipitazioni di luglio nel nord e centro Europa avevano provocato l’esondazione di vari fiumi e causato la morte di 220 persone, la maggior parte in Germania.

La Commissione europea già nel 2012 aveva pubblicato linee guida per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, con l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, ma lasciando la definizione delle politiche da attuare per raggiungere tale obiettivo agli Stati membri. Nel frattempo, in molti paesi si è continuato ad aggiungere cemento ed impermeabilizzare il suolo: nel periodo 2006-2015 in Francia e Turchia sono stati impermeabilizzati più di 500 km2, in Germania e Spagna più di 400, in Polonia più di 300, in un piccolo paese come i Paesi Bassi quasi 100. La Germania è di gran lunga il paese con la peggior situazione con oltre 15mila km2 di suolo impermeabilizzato nel 2015, quasi il doppio dell’Italia.

L’impatto sulle comunità locali

Se Modigliana oggi è conosciuta come “il paese delle mille frane”, fino a pochi mesi fa era un paesino noto per il vino, la coltivazione della frutta, ma anche l’industria del legno e dell’elettronica, e che si stava provando a rilanciare con l’escursionismo. Tutti settori che nel mese di maggio hanno subito danni ingenti.

Il sindaco mi parla di danni accertati per 150 milioni di euro, cifra enorme per un piccolo comune, e 1,8 milioni già stanziati per interventi d’urgenza. Nel corso delle due alluvioni di maggio si sono abbattute sul paese quasi 700 mm di piogge, più di quelle ricevute in tutto il 2021. Il corso dei torrenti si è ingrossato scendendo a valle, dove gli affluenti hanno portato grandi quantità di acqua e detriti che hanno causato la tracimazione del fiume Lamone, allagando molti quartieri di Faenza, mentre il fango è andato ad intasare i sistemi fognari.

Il sindaco racconta di monti che si sono spaccati, con castagni secolari scivolati dai boschi sulle strade, di quattro frane “XL”, uno scenario inedito anche per i geologi, e di un ponte crollato sotto la spinta feroce di tutto ciò che trascinava con sé l’acqua del torrente.

Sicuramente, mi dice, c’è un problema da affrontare di tenuta e pulizia dei corsi fluviali, e non nega che in passato si sia costruito in aree a rischio, talvolta a ridosso dell’alveo dei corsi d’acqua, dove non si sarebbe dovuto.

Mi racconta di un’altra alluvione nel 1939 e di come il numero di abitanti si sia mantenuto intatto, ed è un altro modo per essere ottimisti sul futuro del paese, dove, come per tutti i paesi montani dell’Appennino, c’è anche un rischio di spopolamento.

Ad oltre un mese di distanza, c’è stato il dolore dovuto ai 17 morti, alle perdite economiche, insieme al sollievo di vedere migliaia e migliaia di volontari giunti con ogni mezzo da tutta Italia, certi rimasti in zona per molti giorni o intere settimane, a togliere acqua con le idrovore e terra con le pale, accumulare detriti ed elettrodomestici ormai ridotti a scarti.

In poco più di una settimana sono state raccolte nelle zone colpite 45mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, il triplo rispetto all’intero 2022.

C’è stata sicuramente anche l’epica del romagnolo operoso, simpatico e un po’ guascone che si rimbocca le maniche e si dà da fare senza fermarsi a commiserarsi, cantando “Romagna mia”, canzone-simbolo di quest’angolo d’Italia, intonata dai volontari mentre spalavano fango in un video diventato virale e poi trasmesso da tutti i telegiornali nazionali.

C’è stata anche la rabbia, quella degli stessi “angeli del fango” che hanno inscenato una protesta il 18 giugno scaricando fango da un rimorchio davanti alla sede della regione Emilia-Romagna e puntando il dito, e le pale, contro la gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali.

Nel frattempo, i problemi rimangono tanti e di difficile soluzione, in tutta la zona della Romagna, ma ancor più nei paesi delle colline, dove il ripristino completo della viabilità richiede risorse che al momento, semplicemente, non esistono.

In questo contesto, si è instaurando un braccio di ferro tra Regione e Province (tutte a guida del Partito Democratico, di centrosinistra) e il Governo di destra di Giorgia Meloni, che ha dato il via libera ad un provvedimento di circa 2 miliardi per l’alluvione, ma ha ritardato la scelta di un Commissario per la ricostruzione di oltre un mese. Una scelta che è ricaduta nei primi di luglio sul generale dell’Esercito italiano Francesco Paolo Figliuolo, già Commissario straordinario all'emergenza COVID-19, e con il quale Bonaccini ha sorvolato nuovamente in elicottero le aree colpite, ma che per il momento è ancora senza “portafoglio”.

Ritardi e giravolte della politica nazionale rimangono difficili da comprendere per molti sindaci e cittadini che vivono in queste aree.

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!