È una prima vittoria. L’11 marzo 2024, i ministri del lavoro dei 27 paesi dell’Unione europea hanno approvato un accordo sulla Direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali. Si tratta del primo atto legislativo europeo volto a stabilire norme minime per migliorare le condizioni di lavoro dei 28 milioni di lavoratori di piattaforme come Uber o Deliveroo.

“Si tratta chiaramente di un successo, quanto meno simbolico. Da anni, la Confederazione europea dei sindacati (CES) sollecita i deputati e la Commissione per una regolamentazione dell’economia delle piattaforme”, afferma Kurt Vandaele, il ricercatore in scienze politiche che ha seguito e documentato la lotta dei fattorini in Belgio.

L’accordo non è stato sostenuto da due paesi: la Germania, che si è astenuta, e la Francia, che ha espresso un voto contrario. “D’ora in poi, tutto dipenderà dalla trasposizione della Direttiva e della sua attuazione negli Stati membri. Senza dimenticare il potere di lobbying delle piattaforme. La strada è ancora lunga e difficile”, puntualizza Vandaele.

Ma una vittoria, anche se non perfetta, resta una vittoria. E vale la pena segnalarla, visto che negli ultimi anni sono state davvero poche dal punto di vista sociale.

Un sindacato debole?

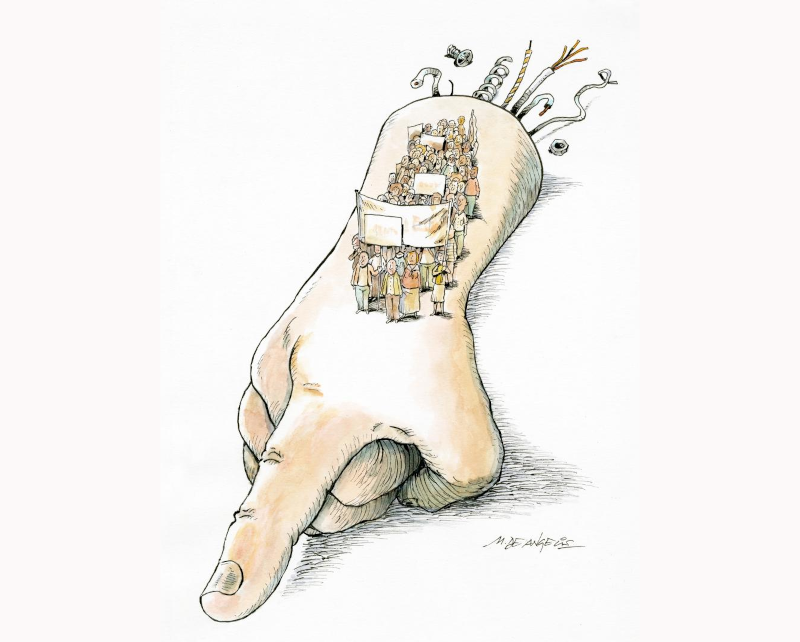

A partire dagli anni Ottanta, la maggior parte dei paesi occidentali ha visto un indebolimento del sindacalismo, andato di pari passo con le trasformazioni del mercato del lavoro: esplosione dei subappalti e dell’esternalizzazione dei servizi, soprattutto nei settori delle pulizie e dell’assistenza domiciliare, disgregazione e precarietà di lavoratori e lavoratrici dipendenti, accompagnate dallo sviluppo dell’impiego ibrido e autonomo, frammentazione dei rapporti di lavoro…

Ovunque, i sindacati hanno dovuto affrontare riforme economiche e politiche strutturali che hanno messo in discussione il loro funzionamento.

A giudicare dai tassi di sindacalizzazione in Europa, la tendenza resta la stessa, nonostante un aumento delle adesioni in seguito alla crisi sanitaria e all’aumento del costo della vita. “Non è sufficiente analizzare il tasso di sindacalizzazione”, afferma la sociologa Cristina Nizzoli di un libro sul sindacalismo e il lavoro precario ( C’est du propre ! Syndicalisme et travailleurs du "bas de l’échelle" – "Bella roba! Sindacalismo e lavoratori dei 'gradini più bassi'", CAIRN editore).“L’importante è capire ciò che motiva le adesioni e che dà un senso al sindacato. Se pensiamo, ad esempio, alla mobilitazione per le pensioni in Francia nel 2023, il termine ‘crisi del sindacalismo’ non funziona”.

Lo stesso vale anche per Kurt Vandaele, il quale ricorda la portata delle mobilitazioni sindacali nella funzione pubblica olandese all'inizio del 2023, come anche la lotta di un migliaio di dipendenti di Tesla in Germania che, insieme all’influente sindacato del settore automobilistico IG Metall, si sono uniti nel tentativo di ottenere migliori condizioni di lavoro.

Al contrario, le trasformazioni del mercato del lavoro stanno costringendo le organizzazioni sindacali tradizionali a mettere in discussione il proprio operato e a ridefinire gli obiettivi di intervento.

Cristina Nizzoli studia i settori nei quali la forza lavoro si sta strutturando come “immigrata”, o formata da donne e persone razzializzate. In particolare, ha analizzato la situazione del settore delle pulizie, in Francia e in Italia. “È sorprendente notare come lavoratori e lavoratrici precari con risorse limitate – non solo dal punto di vista economico – riescano a sostenere cause che durano mesi […]. Non ci sono tutte le caratteristiche specifiche relative ai lavoratori delle piattaforme digitali, ma ciò che è interessante osservare in questo caso è il modo in cui queste lotte e mobilitazioni mettano in discussione il sindacalismo tradizionale, in particolare per quanto riguarda la sua struttura e il modo in cui rappresenta i lavoratori”.

“Il primo passo è penetrare nei ‘deserti sindacali’”. Jacques Freyssinet, economista

Adattarsi non è facile. “E questo è particolarmente evidente in paesi quali la Francia e l'Italia, dotati di un'organizzazione sindacale confederale orientata al lavoro dipendente tradizionale”, aggiunge la sociologa. La frammentazione del lavoro dipendente permette a lavoratori quali assistenti sanitari, assistenti domiciliari e personale addetto alle pulizie di essere tutelati da diversi contratti collettivi di lavoro. Pertanto, l’inserimento tramite federazione non ci permette di avere una visione d’insieme delle loro condizioni di lavoro.

Nel concreto, la ricercatrice osserva il ruolo chiave svolto dalle associazioni locali e dipartimentali, che “permettono di coinvolgere i lavoratori e di instaurare legami duraturi”. Lavorare attraverso le federazioni locali aiuta inoltre a subire meno pressioni e forme di ‘repressione padronale’ sul posto di lavoro. Tuttavia, come evidenzia Nizzoli, i sindacati sembrano ancora affidarsi all'attività dei militanti storici che gestiscono le associazioni locali, senza però riflettere realmente sulla questione.

“Lo sviluppo dei contratti in subappalto richiede un ‘sindacalismo di rete’ con una maggiore cooperazione tra le organizzazioni sindacali esistenti e la modifica di alcune di queste”, aggiunge Vandaele. “L'obiettivo è quello di instillare fiducia, che spesso si basa su competenze linguistiche differenti dalla lingua madre del paese interessato”.

In Belgio e nei Paesi Bassi, Vandaele racconta come nel 2017 l’organizzazione dei lavoratori nelle piattaforme di consegna (come Uber, per esempio ) sia passata dalle comunità digitali online e di autogestione a gruppi di militanti. “Le opinioni espresse dai rider hanno giocato un ruolo essenziale [...]. Essendo il mercato delle piattaforme digitali ancora un settore relativamente giovane, i sindacati tradizionali non prendono l'iniziativa, ma ascoltano attentamente le rimostranze e le proposte dei fattorini”, osserva il ricercatore.

Penetrare nei “deserti sindacali”

I paesi anglosassoni hanno da tempo sviluppato strategie chiamate “organising”, che consistono nell’utilizzare i legami territoriali e comunitari per toccare categorie di lavoratori specifiche, come immigrati, donne o giovani precari. “Siamo veramente al di là del semplice campo della rappresentazione sindacale tradizionale, si fa ricorso a figure militanti che agiscono all’interno delle comunità, che si tratti della Chiesa, di una comunità etnica o connazionali…”, precisa Cristina Nizzoli. L’obiettivo, oltre alla semplice ricerca di aderenti in categorie scarsamente sindacalizzate, è di aspirare all’empowerment di questi gruppi di persone. È quello che spiega Jacques Freyssinet, economista francese: “Certo, il primo passo è effettivamente penetrare nei ‘deserti sindacali’. L’obiettivo finale è di stimolare al loro interno la creazione di strutture sindacali durature che diano ai lavoratori e alle lavoratrici la capacità di definire in maniera autonoma le loro rivendicazioni e le loro modalità di azione”.

A questa pratica si sono ispirati i sindacati tedeschi per opporsi alla crescente domanda di lavoratori ad interim da parte delle aziende, in particolare nel campo della metallurgia. Come spiega Jacques Freyssinet, il principale sindacato della metallurgia, IG Metall, ha dovuto aggiornare la sua modalità d’azione e mettere in discussione la sua strategia istituzionale, incentrata sull’approccio intersindacale di negoziazione.

Su iniziativa della confederazione sindacale a Francoforte è stato creato un fondo d’innovazione destinato alla sindacalizzazione (con una cifra annua che varia dai 16 ai 20 milioni di euro). La nuova direzione di IG Metall promuove anche l’assunzione di giovani funzionari con esperienze militanti in alcuni movimenti sociali. Le risorse versate a livello centrale sono indirizzate verso campagne di sindacalizzazione in settori scarsamente sindacalizzati. Tra il 2010 e il 2016, il numero di aderenti a IG Metall è aumentato da 1,8 a 2,2 milioni.

Ricreare il collettivo

Le lotte di lavoratori e lavoratrici precari all’infuori del “classico” lavoro dipendente sono possibili anche grazie al sostegno di attori extra-sindacali. Il caso del collettivo Las Kellys, nato nel 2014 in Spagna, è emblematico: l’associazione riunisce le addette alle pulizie degli hotel che si sono mobilitate per lottare collettivamente in assenza del sostegno delle grandi confederazioni sindacali.

In parte immigrate e con un tasso basso di scolarizzazione, queste lavoratrici denunciano il degrado delle loro condizioni di lavoro e la precarietà della loro situazione, legati al sistema di subappalto nel settore alberghiero. “La rete militante è molto utile per far sì che le lotte durino nel tempo, per ottenere finanziamenti, casse di sostegno per lo sciopero, ecc. Tuttavia, faccio attenzione a non trovare per forza delle novità là dove non ce ne sono. Già dagli anni Novanta abbiamo assistito a molte mobilitazioni dei lavoratori senza documenti fortemente sostenute da collettivi militanti”, spiega Cristina Nizzoli.

Le mobilitazioni e la vicinanza con gli attori sindacali sul campo sono ancora più importanti in un contesto di frammentazione del mercato del lavoro. “I lavoratori nel settore dell’assistenza domiciliare non si incontrano mai e non hanno alcun momento collettivo per ritrovarsi e parlare del lavoro. Il sindacato per questi settori precari, dunque, diventa un luogo primordiale per la socializzazione del lavoro”, continua la ricercatrice.

Sfida di rappresentazione e di rappresentatività

Negli ultimi anni, la tendenza alla femminilizzazione dei sindacati è innegabile. Il cambiamento, che vede le donne elette segretarie, non è solo simbolico: la loro presenza in posizioni di responsabilità consente di mettere in luce la questione delle donne, che sono in realtà sovrarappresentate nei settori precari. Infatti, secondo la relazione della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere in Europa, presentata al Parlamento Ue nel giugno 2022, “il rischio di povertà o di esclusione sociale nell’Unione europea nel 2020 era più elevato per le donne che per gli uomini (22,9 per cento rispetto al 20,9 per cento)” e il divario di genere per quanto riguarda la povertà è aumentato in 21 Stati membri dal 2017.

Nonostante l’adozione di diverse norme nell’Unione europea negli ultimi 10 anni per combattere il lavoro precario, in particolare delle donne, queste continuano ad essere più esposte al rischio di essere coinvolte in lavori precari rispetto agli uomini. “Tra i diversi fattori, questa sovrarappresentazione è dovuta anche al tempo sproporzionato che le donne dedicano alla cura dei figli e al lavoro domestico, entrambi non retribuiti e in gran parte non riconosciuti”, analizza il Dipartimento tematico dei Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo nel 2020.

Un altro fattore: “Le scelte di carriera in parte costruite socialmente e la segregazione di genere”, che si traduce in un’elevata prevalenza del lavoro precario femminile nei settori dell’assistenza, dell’istruzione, delle pulizie, del turismo e dei servizi alla persona, tutti presentano una quota particolarmente elevata di lavoro part-time, spesso associato all’esclusione dei benefici sociali e a svantaggi in termini di promozione.

“Bisogna analizzare tutto ciò che implica, in termini di stigmatizzazione e di materialità dei rapporti sociali, il fatto di essere una donna razzializzata proveniente dalle classi popolari. Tuttavia, c’è ancora un’assenza di riflessione sindacale su questa dominazione plurale che opera in modo tale che queste persone, che sono presenti nelle lotte, poi scompaiano. Siamo di fronte a donne per le quali è molto più costoso, sotto tutti i punti di vista, impegnarsi politicamente, e il sindacato non sempre offre loro la possibilità di evolvere nel lavoro”, sottolinea Cristina Nizzoli.

Traduzione di Kevin Basciano, Daiana Gatto, Maria Mannelli, Caterina Melli, Gianluigi Micelli, Shenon Nallbani, Alice Orbecchi, Alessia Serreli, della Facoltà di Traduzione e Interpretazione dell’Università di Ginevra

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!