Lucie Pinson interessiert sich seit mehreren Jahren für Fragen im Zusammenhang mit der Energiewende und dem Finanzsystem. In der Vergangenheit hat sie Kampagnen geleitet, die sich auf die Verantwortung der Finanzakteure für soziale, ökologische und klimatische Ungerechtigkeiten konzentrierten. Sie arbeitete unter anderem für Les Amis de la Terre France und für das Sunrise-Projekt. 2020 gründete Lucie Pinson die NGO Reclaim Finance, die sich für die Dekarbonisierung des Finanzsektors einsetzt und dafür, ihn in den Dienst der sozialen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes zu stellen. Im Jahr 2020 wurde sie Preisträgerin des renommierten Goldman Environmental Prize (auch als „Umwelt-Nobelpreis“ bezeichnet).

Voxeurop : Inwiefern ist das Finanzsystem ein „kritischer Hebel“ im Kampf gegen den Klimawandel?

Lucie Pinson : Ohne Geld geht nichts. Ein Infrastrukturprojekt – egal ob Schule, Eisenbahnstrecke, Krankenhaus, aber auch eine Ölplattform oder ein Gaskraftwerk – benötigt für seine Verwirklichung Finanzmittel und eine oder mehrere Versicherungen.

Um einen massiven Klimawandel zu verhindern und den Übergang zu nachhaltigen Gesellschaften zu sichern, sind enorme Investitionen erforderlich: bis 2030 allein in der Europäischen Union über 406 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Die Transformation wird nur dann zustandekommen, wenn sie finanziert und versichert ist und wenn es ihr gelingt, die notwendigen Investitionen anzuziehen. Die Akteure des Finanzsystems tragen also eine eindeutige Verantwortung. Dies wird übrigens auch im Pariser Abkommen anerkannt, das eine Angleichung der Finanzströme an die Klimaziele fordert. Konkret bedeutet das, auf zwei Ebenen zu handeln: die Finanzierung für „grüne“ Lösungen zu erhöhen, aber auch die Finanzierung für umweltschädliche Aktivitäten, die letztendlich verschwinden müssen, schrittweise einzustellen.

Ein weiterer Punkt, der nicht vergessen werden darf, ist Sparsamkeit. Wir werden den Crash nicht verhindern können, wenn wir nicht den Energieverbrauch auf globaler Ebene reduzieren. Hier kann der Finanzsektor eine Rolle spielen, da dies auch spezifische Investitionen erfordert. Es ist jedoch Aufgabe der Politik, zuerst zu handeln, um sicherzustellen, dass diese Anstrengungen von den Wohlhabenden verlangt werden, die standardmäßig die größten Emittenten sind, und nicht von denen, deren Grundrechte bereits jetzt nicht gesichert sind.

Für den Energiesektor bedeutet dies, dass bis 2030 für jeden Euro, der für fossile Brennstoffe bereitgestellt wird, zehn Euro an Investitionen in die Transformation erreicht werden sollen, von denen sechs in die nachhaltige Stromerzeugung fließen sollen. Abgesehen von den Beträgen stellt sich die Frage der Qualität, was mit diesen sechs Euro oder diesem einen Euro konkret finanziert wird. Die sechs Euro müssen sich auf Wind- und Solarenergie konzentrieren, aber auch auf den Ausbau des Netzes und der Speicherung. Der Euro, den man immer noch in fossile Energie stecken muss, sollte in die bestehende Infrastruktur fließen, insbesondere in den Einsatz von Technologien zur Senkung der Emissionen, aber keinesfalls in die Entwicklung neuer Infrastrukturen.

Zusammenfassend zeigt dies, dass die Zuweisung von Finanzmitteln sehr sorgfältig erfolgen muss. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen: Es handelt sich nicht um eine einfache Montage, sondern in erster Linie um eine politische Aufgabe. Die Lösungen existieren. Die Mehrheit der Finanzakteurinnen und -akteure unterstützt die Expansion der fossilen Energien noch immer massiv, obwohl sie sich der Situation bewusst ist. Sie entscheidet sich dafür, ihren kurzfristigen Profiten Vorrang vor allen sozialen und ökologischen Überlegungen einzuräumen.

Um was (und um welche Summen) geht es, wenn man von „grüner Finanzwirtschaft“ spricht? Man könnte sich nämlich durchaus fragen, ob es sich dabei nicht um ein Oxymoron handelt.

Mit der Zunahme der Klimaschutzverpflichtungen der internationalen Finanzakteurinnen und -akteure ist auch der Diskurs um „grüne Finanzen“ oder „nachhaltige Finanzen“ gewachsen. Diese Begriffe werden überwiegend in Bezug auf die verschiedenen Finanzprodukte und -dienstleistungen verwendet, die entwickelt wurden, um „grüne“, nachhaltige oder nach nicht-finanziellen Kriterien ausgewählte Aktivitäten zu unterstützen, im Gegensatz zu den klassischen Finanzprodukten, die nur aus finanziellen Erwägungen entstanden sind.

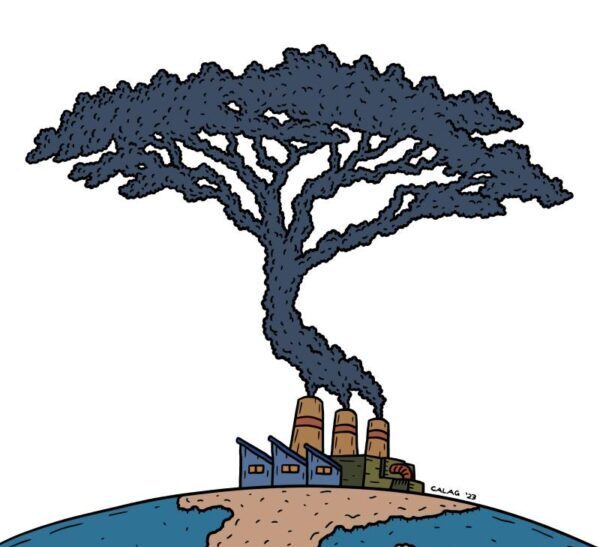

Abgesehen von den Problemen im Zusammenhang mit Greenwashing, die mit dem Missbrauch dieser Begriffe verbunden sind, beseitigt die „grüne Finanzwirtschaft“, wie ich sie soeben definiert habe, in keiner Weise die Hauptursache der Klimaerwärmung, d. h. den Ausstoß zu großer Mengen von Treibhausgasen in die Atmosphäre und die Finanzierung umweltschädlicher Aktivitäten, die mit dem Ziel, die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, unvereinbar sind.

„Die Mehrheit der Finanzakteurinnen und -akteure unterstützt die Expansion der fossilen Energien noch immer massiv, obwohl sie sich der Situation bewusst ist. Sie entscheidet sich dafür, ihren kurzfristigen Profiten Vorrang vor allen sozialen und ökologischen Überlegungen einzuräumen.“

Schon der Begriff klingt wie ein Eingeständnis des Finanzsektors, der sich wohl bewusst ist, dass die traditionelle Finanzwirtschaft das Gegenteil der Nachhaltigkeitsziele verkörpert. Das Problem besteht darin, dass sich in den letzten Jahren die Bemühungen und Analysen auf diesen Begriff konzentriert haben, was dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit von den Finanzierungen abzulenken, die die Situation weiterhin verschlimmern. Und de facto gibt es zwar neue Labels und Versuche auf nationaler und europäischer Ebene, die Verwendung von Bezeichnungen und den Inhalt von als „grün“ gekennzeichneten Produkten zu regeln, aber es wurde wenig oder gar nichts unternommen, um Finanzakteurinnen und -akteure dazu zu zwingen, keine Projekte und Unternehmen mehr zu unterstützen, deren Geschäftsmodelle mit dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, unvereinbar sind.

Das kommt den Interessen der Finanzakteurinnen und -akteure sehr entgegen, erst recht jenen, die stark mit der Industrie für fossile Energieträger verflochten sind. Die Aufmerksamkeit wird nicht nur von ihren klimaschädlichen Finanzdienstleistungen abgelenkt, sondern die grüne Finanzwirtschaft bietet ihnen auch die Möglichkeit, neue Märkte und damit neue Wachstums- und Gewinnmöglichkeiten zu erschließen, diesmal mit grünen Produkten. Obendrein gewinnen sie noch den Ruf, sich für das Klima zu engagieren.

Es gibt bereits Instrumente, wie die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), die den Banken Standards bei der Definition von Finanzprodukten, die Anlegerinnen und Anlegern angeboten werden, vorgeben sollten. Wie in Untersuchungen von Voxeurop über „grüne“ Finanzen gezeigt wurde, werden in der SFDR-Verordnung irreführende und mehrdeutige Formulierungen verwendet, die es ermöglichen, ihre eigenen Regeln zu umgehen. Welche Rolle spielen die Institutionen für Sie? Gibt es im Hinblick auf die nächste Europawahl im Juni klare Wahlthemen?

Die alte Amtszeit war die des Green Deal; in der nächsten muss es um seine Stärkung, vor allem aber um seine Finanzierung gehen. Diese Frage wurde bislang weitgehend ausgeklammert. Und selbst wenn Instanzen wie die Internationale Energieagentur (IEA) und die Europäische Kommission darin übereinstimmen, dass zwischen 80 % und 85 % des Finanzierungsbedarfs für den Übergang aus dem Privatsektor kommen müssen, wird das Eingreifen der öffentlichen Behörden unerlässlich sein, um die Finanzakteurinnen und -akteure zu zwingen, die richtigen Entscheidungen bei der Vermögensallokation zu treffen.

An Geld mangelt es also nicht. Das Geld wird allerdings nicht ohne Eingreifen der öffentlichen Hand, ohne Regulierung und Vorschriften in Klimalösungen umgeleitet werden. Wir brauchen aber nicht irgendeine Art von Regulierung. Wir müssen weg von einer Regulierung, die sich darauf beschränkt, Transparenz und Berichterstattung zu fordern, hin zu einer Regulierung, die die Politik wieder in den Mittelpunkt stellt und somit das Verhalten der Finanzinstitute und der Wirtschaftsakteure prägt.

Die alte Amtszeit hätte dazu führen können, dass die Annahme solcher Pläne durch die Richtlinie über die Sorgfaltspflicht der Unternehmen für die Finanzakteure verpflichtend wird. Die Richtlinie schloss Finanzakteure jedoch letztendlich aus, was größtenteils auf die Bemühungen des französischen Wirtschafts- und Finanzministeriums und der französischen Ratspräsidentschaft zurückzuführen ist.

Wie bei vielen anderen Abstimmungen hat die französische Regierung zynisch die Wahlkampfversprechen ihrer eigenen Kandidierenden aus dem Jahr 2019 gebrochen und die eigenen Abstimmungen ihrer Parlamentarier*innen konterkariert: Frankreich hat sich nämlich auf EU-Ratsebene gegen die Einbeziehung von Finanzakteurinnen und -akteuren ausgesprochen, während im Europäischen Parlament alle Europaabgeordneten, die der parlamentarischen Mehrheit angehören, dafür gestimmt haben. Dass Wahlkampfversprechen nur die Wählenden binden, die daran glauben, ist ja allgemein bekannt.

Diejenigen, die im Juni an die Urnen gehen, müssen ihre Stimme vielmehr an dem messen, was in den letzten fünf Jahren von den verschiedenen Parteien verabschiedet und getragen wurde. Organisationen wie Reclaim Finance blicken über die Wahlen hinaus und rufen auch alle, die sich als engagiert bezeichnen, dazu auf, sich langfristig zu mobilisieren. Mit diesen Wahlen beginnen fünf weitere Jahre des Kampfes, um das europäische Finanzsystem in den Dienst der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit zu stellen.

Wer sind die wichtigsten Akteurinnen und Akteure in diesem Szenario? Die Banken stehen im Zentrum dieser Wirtschaft.

Die Banken spielen eine Schlüsselrolle, da sie über die Vergabe der Finanzierungen entscheiden. Selbst für die Emission von Schuldtiteln, Anleihen, die von Investorinnen und Investoren gekauft werden, ist die Intervention der Banken erforderlich. Doch die europäischen Banken spielen weiterhin gegen die internationalen Klimaziele, aber auch gegen die ihrer eigenen Staaten und der Europäischen Union. Seit der letzten Europawahl haben die 15 größten Banken der Union über 170 Milliarden Euro an die rund hundert Unternehmen bereitgestellt, die an der Spitze der Expansion im Bereich fossiler Brennstoffe stehen. Bemerkenswert ist, dass zwei Drittel davon von den vier großen französischen Bankengruppen stammen, die viel in Kohle, aber nur wenig in Öl und Gas investiert haben.

Wie viele unserer 15 Banken, die in den letzten Jahren die Expansion fossiler Brennstoffe finanziert haben, haben sich verpflichtet, diese Finanzierung in Zukunft in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Wissenschaftlern und Prognosen der IEA einzustellen? Nur eine einzige. Und keine einzige hat sich verpflichtet, bis 2030 für jeden Euro, der für fossile Brennstoffe ausgegeben wird, sechs Euro für die nachhaltige Stromerzeugung bereitzustellen. Dennoch tendieren die Banken heute dazu, die wissenschaftlichen Erkenntnisse anzuerkennen.

Als Beispiel kann der Generaldirektor des Crédit Agricole angeführt werden, der auf der letzten Hauptversammlung der Gruppe öffentlich zugab, dass die Expansion der Öl- und Gasindustrie nicht mit dem Ziel vereinbar sei, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, und dass die Bank neue Projekte im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern, die von den Majors der Branche entwickelt werden, nicht ignorieren könne. Dennoch kann die Bank diese immer noch finanzieren – sie investiert sogar noch direkt in den Bau von Flüssigerdgas-Terminals. Die Gruppe Banque Populaire Caisse d'Epargne ist vielleicht noch weiter zurück: Sie hat sich vor kurzem sogar an einer 4,25 Milliarden Dollar schweren Transaktion zugunsten von TotalEnergies beteiligt. Dieses Geld wird in den Öl- und Gassektor fließen, insbesondere in die Entwicklung neuer LNG-Felder und -Terminals (Flüssigerdgas), für die TotalEnergies zwei Drittel seiner Investitionen bereitstellt.

Welche Lösungen und Instrumente stehen uns kollektiv zur Verfügung?

Es gibt Lösungen. Sie müssen nur noch umgesetzt werden, und das ist nur durch ein Kräftemessen mit den bestehenden Institutionen möglich. Im Zusammenhang mit dem Thema Finanzen wird oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Bank zu wechseln oder Finanzprodukte zu wählen, die wirklich gut für den Planeten und die Menschenrechte sind. Das sind relevante Maßnahmen, die jedoch nur dann an politischer Wirksamkeit gewinnen, wenn sie auf breiter Basis umgesetzt und durch weitere Aktionen ergänzt werden. Es ist wichtig, darüber zu sprechen und ein Recht einzufordern, die Kontrolle über unser Geld und das Finanzsystem zurückzugewinnen. Die Mobilisierung innerhalb von Kollektiven ist ebenfalls unerlässlich.

Sind einige Fortschritte es wert, in Erinnerung gerufen zu werden?

Es ist zu begrüßen, dass die doppelte Wesentlichkeit in die nicht-finanzielle Berichterstattung der Unternehmen Einzug gehalten hat (Verpflichtung zur Berücksichtigung der finanziellen und der Wirkungsdimension), und zwar durch die europäische Richtlinie Corporate Sustainability Reporting Directive über die nicht-finanzielle Berichterstattung (die CSRD). Die doppelte Wesentlichkeit bedeutet, dass sich die Finanzakteurinnen und -akteure nicht mehr nur um die finanziellen Risiken kümmern, denen sie ausgesetzt sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel, sondern auch um die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf das Klima, die Menschenrechte und die Ökosysteme.

Dies bleibt jedoch eine Transparenzverpflichtung, die um die Verpflichtung zur Verabschiedung von Transformationsplänen erweitert werden muss, die unter anderem angeben, wie die Finanzakteurinnen und -akteure ihre Finanzierungen an die europäischen und internationalen Klimaziele anpassen wollen. Diese Pläne müssen auch klarstellen, wie die Finanzakteurinnen und -akteure ihre Unterstützung für vorwiegend umweltschädliche Aktivitäten schrittweise einstellen, die Unterstützung für umweltfreundliche Lösungen erhöhen und die Umwandlung von Sektoren unterstützen wollen, die eine Zukunft haben, wenn sie dekarbonisiert werden, wie z. B. die Stahlindustrie oder die Stromerzeugung.

Sie konnten diesen Artikel in voller Länge lesen.

Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen? Voxeurop ist auf die Abonnements und Spenden seiner Leserschaft angewiesen.

Informieren Sie sich über unsere Angebote ab 6 € pro Monat und die exklusiven Vorteile für unsere Abonnierenden.

Abonnieren

Oder stärken Sie unsere Unabhängigkeit mit einer Spende.

Spenden