Lucie Pinson s’intéresse aux questions relatives à la transition énergétique et à la finance depuis plusieurs années. Par le passé, elle a mené des campagnes centrées sur la responsabilité des acteurs financiers dans les injustices sociales, environnementales et climatiques. Elle a notamment travaillé pour les Amis de la Terre et pour le Sunrise projet. En 2020, Lucie Pinson a fondé l’ONG Reclaim Finance, qui milite pour décarboner le secteur financier et le mettre au service de la justice sociale et climatique. Elle est lauréate du prestigieux prix Goldman (surnommé le “prix Nobel de l'écologie”) pour l’environnement en 2020.

Dans quelle mesure la finance constitue-t-elle un “levier critique” dans la lutte contre le dérèglement climatique ?

L’argent est le nerf de la guerre. Pour voir le jour, un projet d’infrastructure – que ce soit une école, une voie ferrée, un hôpital, mais aussi une plateforme pétrolière ou une centrale à gaz – a besoin de financements et d’une ou plusieurs couvertures d’assurances.

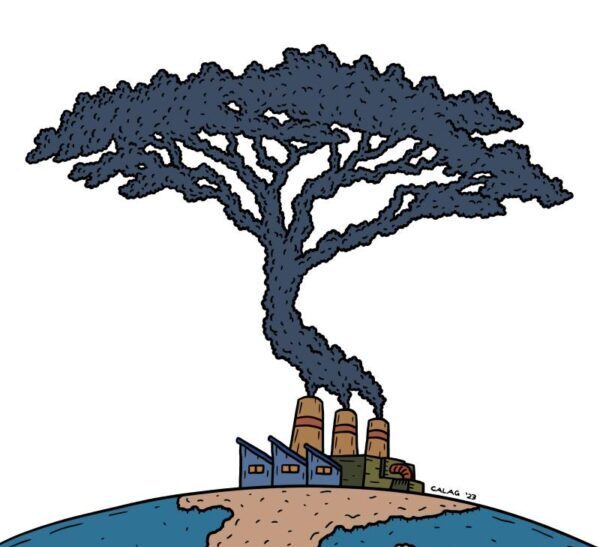

Éviter un emballement massif du climat et transitionner vers des sociétés soutenables nécessitent des investissements massifs : plus de 406 milliards d’euros supplémentaires par an d’ici 2030 pour la seule Union européenne. La transition ne verra le jour que si elle est financée, assurée, et si elle arrive à capter les investissements nécessaires. Les acteurs financiers ont donc une responsabilité certaine. Cela est d’ailleurs reconnu dans l’Accord de Paris qui appelle à un alignement des flux financiers avec les objectifs climatiques. Concrètement, ça veut dire agir à deux niveaux : augmenter les financements aux solutions “vertes”, mais aussi fermer progressivement ceux aux activités polluantes qui doivent à terme disparaître.

Un autre point à ne pas oublier est la sobriété. On n’évitera pas le crash sans réduction de la consommation énergétique au niveau global. Ici le secteur financier peut jouer un rôle, car cela appelle aussi des investissements spécifiques, mais c’est au politique d’agir en premier pour s’assurer que ces efforts soient demandés aux plus aisés, qui sont par défaut les plus émetteurs, et non à ceux dont les droits fondamentaux ne sont déjà pas assurés.

Les solutions existent, et si la majorité des acteurs financiers soutiennent encore massivement l’expansion des énergies fossiles, c’est en connaissance de cause

Pour le secteur énergétique, il s’agit d’atteindre d’ici 2030 dix euros d’investissements dans la transition, dont six dans la production d’électricité soutenable pour chaque euro alloué aux énergies fossiles. Au-delà des montants, se pose la question de la qualité, de ce qui est concrètement financé avec ces six ou un euros. Les six euros doivent se concentrer sur l’éolien et le solaire, mais aussi sur le développement du réseau et du stockage. Quant à l’euro qu’il faudra toujours mettre dans les fossiles, il doit aller aux infrastructures existantes, notamment pour le déploiement de technologies de baisse d’émissions, mais absolument pas au développement de nouvelles infrastructures.

En conclusion, ce que cela montre, c’est que l’allocation des financements doit se faire dans la dentelle. Mais il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas un simple exercice de plomberie, c’est avant tout politique. Les solutions existent, et si la majorité des acteurs financiers soutiennent encore massivement l’expansion des énergies fossiles, c’est en connaissance de cause, car ils décident de prioriser leurs profits à court terme sur toute considération sociale et environnementale.

De quoi (et de combien) parle-t-on quand on nomme la “finance verte” ? Car on pourrait se demander si ce n’est pas un oxymore.

La croissance des engagements pro-climat des acteurs financiers internationaux s’est accompagnée de la montée en puissance d’un discours autour de la “finance verte” ou “finance durable”. Ces termes sont majoritairement utilisés en référence aux différents produits et services financiers développés en vue de soutenir des activités “vertes”, durables, ou sélectionnées en fonction de critères extra-financiers, en opposition avec les produits financiers classiques qui ne découlent que de considérations financières.

Au-delà des problèmes de greenwashing liés à l’usage abusif de ces termes, la “finance verte” telle que je viens de la définir ne règle en rien la cause première du dérèglement climatique, c’est à dire l’envoi en trop grande quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et le financement d’activités polluantes, incompatibles avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C.

Le terme même sonne comme un aveu du secteur financier, bien conscient que la finance traditionnelle est aux antipodes des objectifs de soutenabilité. Le problème est que ce terme a concentré les efforts et les analyses ces dernières années, contribuant à détourner l’attention des financements qui continuent d’aggraver la situation. Et de facto, si on voit des labels émerger, des tentatives aux niveaux national et européen pour encadrer l’usage des dénominations et le contenu des produits étiquetés “verts”, très peu, si ce n’est rien, n’a été fait pour contraindre les acteurs financiers à ne plus soutenir des projets et des entreprises aux modèles d’affaires incompatibles avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C.

Cela arrange bien les intérêts des acteurs financiers, a fortiori ceux fortement dépendants aux industriels des énergies fossiles. Non seulement l’attention est détournée de leurs services financiers climaticides, mais la finance verte leur propose de développer de nouveaux marchés et donc de nouvelles opportunités de croissance et de profits, cette fois-ci sur des produits verts, le tout en s’offrant une réputation d’acteurs engagés pour le climat.

Il existe déjà des instruments, tels que le Règlement européen sur la finance verte (SFDR), qui devraient imposer des standards aux banques dans la définition des produits financiers proposés aux investisseurs. Comme on l'a démontré dans des enquêtes de Voxeurop sur la finance “verte” le SFDR est écrit avec un langage trompeur et ambigu qui permet de contourner ses propres règles.

Quel rôle les institutions européennes doivent-elles/devraient-elles jouer? Y a-t-il des enjeux électoraux clairs en vue des prochaines élections européennes de juin ?

L’ancienne mandature a été celle du Green deal ; la prochaine doit être celle de son renforcement mais surtout de son financement. Cette question a été globalement laissée de côté jusqu’à présent. Et quand bien même des instances comme l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la Commission européenne s’accordent sur le fait qu’entre 80 % et 85 % des besoins de financement de la transition doivent venir du privé, l’intervention des autorités publiques sera indispensable pour contraindre les acteurs financiers à opérer les bons choix d’allocation d’actifs.

Donc l’argent ne manque pas. Mais l’argent ne sera pas redirigé vers les solutions climatiques sans intervention des pouvoirs publics, sans réglementation et régulation. Mais pas n’importe quelle réglementation. Il faut sortir d’une réglementation cantonnée à exiger de la transparence et du reporting pour passer à une réglementation qui remet le politique au centre, et donc façonne le comportement des institutions financières et des acteurs économiques.

L’ancienne mandature aurait pu aboutir à rendre obligatoire l’adoption de tels plans par les acteurs financiers, à travers la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Mais la directive a finalement exclu les acteurs financiers, en grande partie en raison de l’action du ministère de l'Économie et des Finances et de la Présidence français.

Comme sur de nombreux autres votes, le gouvernement français a renié avec cynisme les engagements de campagne de 2019 de ses propres candidats et a contré les propres votes de ses parlementaires : la France s’est en effet opposée à l’inclusion des acteurs financiers au niveau du Conseil de l’UE alors que tous les députés européens issus de la majorité parlementaire ont voté pour au Parlement européen. Il est bien connu que les promesses de campagne n’engagent que les électeurs qui y croient.

Ceux et celles qui se rendront aux urnes en juin devront plutôt voter à l’aune de ce qui a été voté et porté par les différents partis lors des cinq dernières années. Pour notre part, à Reclaim Finance, nous nous projetons au-delà des élections et appelons aussi tous ceux et celles qui se disent engagés à se mobiliser sur la durée. Ce qui s’ouvre avec ces élections porte sur cinq années supplémentaires de lutte pour mettre la finance européenne au service de la justice sociale et environnementale.

Qui sont les acteurs les plus importants dans ce scénario ? Les banques étant au centre de cette économie…

Les banques jouent un rôle clé puisque ce sont elles qui ont la main sur le robinet des financements. Même les titres de dettes, les obligations, sont achetés par les investisseurs, et leur émission sur les marchés requièrent l’intervention des banques. Or, les banques européennes continuent de jouer contre les objectifs climatiques internationaux mais aussi de leurs propres Etats et de l’Union européenne. Depuis les dernières élections européennes, les 15 premières banques de l’Union ont fourni plus de 170 milliards à la centaine d’entreprises à l’avant-garde de l’expansion fossile. À noter que les deux-tiers viennent des quatre grands groupes bancaires français qui ont fait beaucoup sur le charbon mais très peu sur le pétrole et le gaz.

De nos 15 banques à avoir financé l’expansion fossile ces dernières années, combien se sont engagées à ne plus la financer à l’avenir, en accord avec les recommandations des scientifiques et projections de l’AIE ? Une seule. Et aucune ne s’est engagée à allouer six euros à la production d’électricité soutenable d’ici 2030 pour chaque euro alloué aux énergies fossiles. Les banques tendent pourtant aujourd’hui à reconnaître les conclusions scientifiques. On peut citer à titre d’exemple le directeur général du Crédit Agricole, qui a reconnu publiquement lors de la dernière assemblée générale du groupe que l’expansion pétro-gazière n’était pas compatible avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C et que la banque ne pouvait pas fermer les yeux sur les nouveaux projets d’hydrocarbures développés par les grandes majors du secteur. Et pourtant, la banque peut toujours les financer et finance même encore directement la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié. Le groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne est peut-être encore plus en retard et a même participé à une transaction de 4,25 milliards de dollars à TotalEnergies il y a peu. Cet argent ira au pétrole et au gaz, et notamment au développement de nouveaux champs et terminaux GNL (gaz naturel liquéfié), auxquels TotalEnergies alloue les deux-tiers de ses investissements.

De quelles solutions et quels outils disposons-nous, collectivement, face à cela?

Les solutions existent. Reste à les faire advenir et cela ne sera possible qu’en engageant un rapport de force avec les institutions en place. Sur le sujet financier, on parle souvent de l’importance de changer de banque ou de choisir des produits financiers vraiment bons pour la planète et les droits humains. Ce sont des actions pertinentes, mais qui ne gagnent en efficacité politique que si elles sont portées collectivement et sont prolongées par d’autres actions. Parler et revendiquer un droit à reprendre le contrôle de notre argent et de la finance et se mobiliser au sein de collectifs sont indispensables.

Je sais qu’il m’est facile de tenir ce discours, alors que j’ai fait de mon engagement militant mon travail et une source de revenus, et qu’il est difficile si ce n’est impossible pour une large frange de la population de débloquer du temps ou les ressources pour le faire. À Reclaim Finance, nous tentons de faire coïncider ces différents paramètres en appelant notamment les salarié·e·s à se mobiliser au cœur de leur entreprise, là où iels passent la majorité de leur temps, par exemple en reprenant le contrôle de leur épargne salariale. Beaucoup de salarié·e·s se voient proposer des produits d’épargne salariale qui représentent 180 milliards d’euros, faisant de l’épargne salariale le 3ème produit d’épargne des Français, derrière les livrets et l’assurance-vie. Or, notre analyse montre que la majorité des produits continue d’investir dans l’expansion pétro-gazière. Nous accompagnons donc des salarié·e·s désireux·euses d’exiger des pratiques d’investissements soutenables. Un bon moyen aussi d’apprendre à s’organiser collectivement, aujourd’hui sur l’épargne, mais je l’espère demain sur d’autres enjeux sociaux et environnementaux.

Certains progrès valent-ils la peine d’être rappelés ?

On peut se féliciter de l’entrée de la double matérialité dans le reporting extra-financier des entreprises (obligation de prendre en compte les dimensions financières et d’impact), à travers la directive directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive sur le reporting extra-financier (la CSRD). La double matérialité implique que les acteurs financiers ne se soucient plus uniquement des risques financiers auxquels ils sont exposés, notamment ceux liés aux changements climatiques, mais qu’ils se penchent aussi sur l’impact de leurs activités sur le climat, les droits humains et les écosystèmes.

Mais cela reste un exercice de transparence qu’il faut prolonger d’obligation à adopter des plans de transition indiquant notamment comment les acteurs financiers entendent aligner leurs financements avec les objectifs climatiques européens et internationaux. Ces plans doivent également préciser comment les acteurs financiers entendent progressivement arrêter leur soutien aux activités essentiellement polluantes, augmenter celui dédié aux solutions environnementales, et assister la transformation des secteurs qui, comme l’acier ou la production d’électricité, ont un avenir à condition de se décarboner.

Vous avez eu accès à l’intégralité de cet article.

Vous voulez soutenir notre travail ? Voxeurop dépend des abonnements et des dons de son lectorat.

Découvrez nos offres à partir de 6 € par mois et les avantages réservés à nos abonné(e)s.

Je m’abonne

Ou faites un don pour renforcer notre indépendance.

Je fais un don