Estate 2021, Firenze, Italia. I 422 lavoratori della sede della multinazionale GKN di Campi Bisenzio ricevono una lettera che annuncia il loro licenziamento. L’azienda, che opera nel settore automobilistico, ha deciso di delocalizzare la produzione verso altre società del gruppo in Europa. Negli ultimi anni erano stati realizzati diversi investimenti per modernizzare la produzione: la delocalizzazione in questo caso non era il sintomo di una crisi ma, al contrario, era volta ad aumentare ulteriormente i profitti della multinazionale.

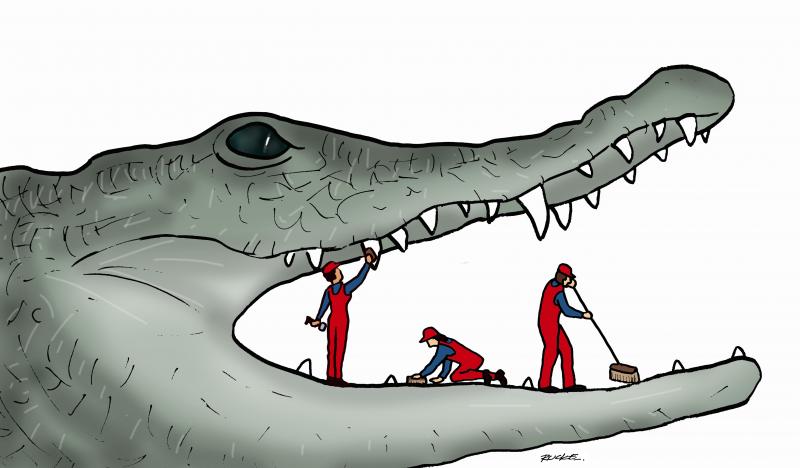

In risposta, i lavoratori e le lavoratrici hanno occupato la fabbrica, e da due anni si organizzano contro la chiusura del sito e per una sua riconversione più ecologica.

Gennaio 2018, Amiens, Francia. La fabbrica Whirlpool, che produce asciugatrici, delocalizza la sua fabbrica in Polonia per beneficiare di un minor costo della manodopera. I lavoratori e le lavoratrici lasciati a casa sono 300. E la ragione è evidente: nel 2018, secondo Eurostat, i dipendenti francesi guadagnavano in media 35,80 euro l’ora, contro i 10,10 euro in Polonia, compresi i contributi previdenziali.

Da allora, il divario non è particolarmente diminuito. Nel 2021, nell’Unione europea, il costo orario della manodopera nell’industria, nell’edilizia e nel terziario commerciale per le aziende con almeno 10 dipendenti era di 28,70 euro in media, con forti variazioni da un paese all’altro. L’INSEE, l'Istituto nazionale di statistica francese, constata uno scarto relativo di 1 a 7 tra la Bulgaria (6,90 euro) e la Danimarca (48,30 euro).

Whirlpool è andata avanti: durante il processo di delocalizzazione, durato pochi anni, l’azienda ha tagliato 3mila posti di lavoro in Europa. Oggi, quasi tutti gli stabilimenti europei del gruppo si trovano in Italia e in Polonia.

“Il problema è il modo in cui abbiamo costruito l’Unione europea, su un modello conflittuale più che collaborativo. Nonostante l’elaborazione di alcune norme di armonizzazione del diritto del lavoro, ci sono ancora enormi differenze tra i paesi” analizza Silvia Borelli, professoressa di diritto europeo del lavoro all’Università di Ferrara.

Delocalizzazioni intra-europee

Resta molto complicato quantificare il fenomeno delle delocalizzazioni da un paese europeo all’altro. La prima difficoltà deriva dall’assenza di trasparenza. “Non c’è una banca dati ufficiale. Quando un’azienda delocalizza, non lo deve dichiarare a nessuno” spiega la ricercatrice.

Nel 2017, diverse fonti riportavano i dati pubblicati dall’agenzia Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: tra il 2003 e il 2016 i giornali hanno menzionato 752 casi di delocalizzazione, di cui 352 a destinazione di un altro stato membro dell’Unione europea.

“Oggi chi è ricco lo diventa sempre di più, i lavoratori sottopagati perdono il posto di lavoro e sono i cittadini a pagare le tasse ridistribuite alle aziende che delocalizzano: è una redistribuzione alla rovescia, e non funziona” – Silvia Borelli, docente universitaria

Per quanto riguarda il lavoro, dei 200 mila impieghi persi in 13 anni, 118.760 possono essere collegati ad un trasferimento della produzione aziendale verso un altro paese membro dell’Ue, attraverso una sorta di “spostamento da ovest a est”: in altre parole dall’Europa dei quindici agli stati membri tra i più recenti, come la Slovacchia, la Polonia e l’Ungheria.

I motivi sono evidenti: quando non si tratta del costo della manodopera, si tratta generalmente di ragioni fiscali. Come in Spagna, quando nell’aprile 2023, il 93 per cento degli azionisti della Ferrovial, società leader del settore edile e dei lavori pubblici, ha votato a sostegno di una “fusione alla rovescia”, ovvero per l’incorporazione della società madre spagnola da parte della filiale olandese, e di conseguenza, per il trasferimento della sede sociale e fiscale di Ferrovial nei Paesi Bassi. Il paese offre, infatti, un regime fiscale vantaggioso per le società e per i dividendi versati agli azionisti.

Legislazione inefficace e favorevole alle imprese

Innanzitutto, le politiche aziendali hanno conseguenze sulla tutela dei lavoratori. In teoria, a livello dell’Unione europea, in caso di trasferimento di un’azienda, i lavoratori trasferiti devono mantenere gli stessi diritti, sotto l’egida dei sindacati incaricati della trattativa. Ma nel concreto, la direttiva è quasi sempre inattuabile. “È necessario che la stessa attività sia esercitata nel paese di destinazione. Tuttavia, è molto complicato da dimostrare, dato che ci possono sempre essere minimi cambiamenti che modificano l’attività iniziale. In particolare, la direttiva si rivolge alle aziende che rimangono nello stesso paese, con un campo di applicazione limitato” spiega Silvia Borelli.

Secondo la ricercatrice, la normativa attuale non solo è inefficace, nella misura in cui non permette di impedire le delocalizzazioni, ma “è anche ipocrita: abbiamo norme che sono concepite per non essere applicabili” afferma Silvia Borelli.

La definizione stessa di delocalizzazione rende difficile il controllo. Per delocalizzazione si intende lo spostamento di un’unità di produzione da un paese a un altro che si traduce generalmente in un trasferimento dell’attività da una sede a un’altra. Delocalizzare, tuttavia, può significare anche chiudere un’unità di produzione in un paese e subappaltarla a un’altra azienda in un altro paese. Si parla in questo caso di ristrutturazione.

Raphaël Dalmasso, giurista, docente e ricercatore dell’Università francese della Lorena, si è interessato alla legislazione francese che disciplina i licenziamenti per motivi economici e le delocalizzazioni.

“Le prime operazioni di delocalizzazione su larga scala [in Francia] negli anni Novanta riguardavano essenzialmente un trasferimento di spazi di lavoro, spesso attrezzati, da una sede a un’altra. Tuttavia, è difficile descrivere il fenomeno della delocalizzazione, sempre più diffuso oggi. Negli ultimi 20 anni, ad esempio, i principali costruttori di automobili francesi hanno ridotto notevolmente il monte salari sul territorio nazionale e aperto aziende in Europa orientale e nel Maghreb. Eppure, ufficialmente, non vi è stata delocalizzazione di posti di lavoro. Dal punto di vista professionale, questo cambiamento è quindi più latente e complicato da descrivere in termini giuridici” scrive Dalmasso in Relocation, an old problem in search of new answers ("Delocalizzazioni, un vecchio problema alla ricerca di nuove risposte").

Dalmasso riconosce nel fenomeno della ristrutturazione un “metodo di gestione ormai normale” a disposizione dei dirigenti d’azienda, a prescindere dal fatto che questa avvenga in circostanze eccezionali o in risposta a pressioni economiche. In questo contesto, le delocalizzazioni “offensive”, realizzate con l’obiettivo di conquistare i mercati, non hanno bisogno di alcuna giustificazione economica.

“Simili misure di ristrutturazione possono pertanto essere adottate quando i datori di lavoro ritengono che vi sia una motivazione economica. Tuttavia, con l’esonero dei datori di lavoro dall’obbligo di giustificare le proprie scelte gestionali, le motivazioni economiche non sono più sottoposte al controllo giudiziario. Pertanto, i datori di lavoro continuano a essere i soli ad avere l’arbitrio sull’opportunità teorica dell’operazione di ristrutturazione” aggiunge.

Un sostegno senza controlli né condizioni

Per Silvia Borelli, che ha analizzato i programmi europei di sviluppo economico, ovvero i finanziamenti concessi alle imprese dagli stati o dall’Ue, il problema principale deriva dall’assenza di controlli: “Mi sembra normale che si sostengano le imprese. Abbiamo, per esempio, fondi nell’ambito del Green Deal o della transizione digitale che sono accordati alle imprese per lo sviluppo di determinate politiche industriali, ma non vi è alcun controllo una volta che le imprese ricevono i soldi. Queste possono, quindi, delocalizzare legalmente”.

Borelli fa il paragone con i controlli sui beneficiari di sussidi: “Quando uno stato versa sussidi a una persona disoccupata, cerca sempre di controllare l’uso che questa fa delle somme percepite. Al contrario, non esiste alcuna condizionalità per le imprese, e tale assenza è giustificata con l’idea di libertà d’impresa”.

Non esiste nemmeno un modo per sanzionare le imprese. In caso di delocalizzazione, è sullo stato che ricade la responsabilità legale di restituire i soldi alla Commissione europea o di recuperarli dall’impresa.

“Oggi accade il contrario: esistono politiche incitative condotte dagli Stati per attirare le imprese sul proprio territorio. È un regime competitivo che si basa sulla libertà di circolazione e sulla libertà di iniziativa economica. In un sistema simile, prevenire le delocalizzazioni significa limitare la libertà di movimento delle imprese e di conseguenza andare contro il principio dell’integrazione europea”, continua Silvia Borelli.

I limiti dell’azione sindacale

La presenza dei sindacati è forte presso le grandi imprese e le multinazionali, ciononostante il loro margine di manovra è limitato. “In generale, i sindacati si mobilitano nel momento in cui viene fatto un piano sociale. L’azione sindacale permette soltanto di limitare i danni” aggiunge la ricercatrice. Infatti, a prescindere dalla natura delle modalità d’azione – scioperi, occupazioni di fabbriche, mediatizzazione… – queste intervengono generalmente dopo che la decisione di delocalizzare è già stata intrapresa.

Oggigiorno, i sindacati non hanno quindi il potere, il diritto di informazione e di consultazione per agire in anticipo. Inoltre, devono fare i conti con il problema del segreto industriale: “Peugeot, che per esempio decide di produrre un modello elettrico in Polonia, può decidere di far valere il segreto industriale”.

I sindacati sono sempre più indeboliti dalle delocalizzazioni che accentuano la precarietà e le disuguaglianze salariali e di tutela dei lavoratori, in un contesto di concorrenza e frammentazione del mercato del lavoro.:“Si dovrebbe riflettere in merito a come evitare i conflitti tra i sindacati. Trovare un modo per lavorare insieme e garantire che nessuna delle due parti ne risulti lesa”, spiega.

Rilocalizzare?

A seguito della pandemia e della crisi sanitaria del 2020, gli stati membri dell’Unione europea si sono resi conto della debolezza della loro capacità industriale, legata in parte alle successive delocalizzazioni degli impianti di produzione. “Con la necessità di mascherine, abbiamo scoperto l’assenza di fabbriche in Europa” conferma Borelli. È emerso un discorso politico che incita a una rilocalizzazione. “La Commissione europea ha introdotto regole per limitare le delocalizzazioni fuori dall’Europa, ma non ci sono ancora basi solide”. La crisi di Covid-19 ha anche spinto l’Unione europea a incoraggiare i trasferimenti di attività verso “paesi amici” che condividono standard sociali simili. “Ci sono direttive che promuovono la rilocalizzazione. Ma anche in questo caso avranno senso solo se controlleremo i movimenti di capitali”.

Gli stati e l’Europa hanno diverse opzioni. Una di queste consiste nel dare un ruolo e un potere di controllo alla Commissione europea per prevenire le delocalizzazioni, sviluppando contemporaneamente delle politiche industriali europee. L’altra opzione è quella di agire su scala nazionale, tramite politiche industriali a livello statale. “Sembra che ci stiamo dirigendo verso la seconda opzione” osserva Silvia Borelli, prima di aggiungere: “Ad ogni modo, non possiamo andare avanti così, con un sistema liberale che permette la fuga dei capitali e l’aggravarsi delle disuguaglianze sociali; oggi chi è ricco lo diventa sempre di più, i lavoratori sottopagati perdono il posto di lavoro e sono i cittadini a pagare le tasse ridistribuite alle aziende che delocalizzano: è una redistribuzione alla rovescia, e non funziona”.

Traduzione di Kevin Basciano, Daiana Gatto, Maria Mannelli, Caterina Melli, Gianluigi Micelli, Shenon Nallbani, Alice Orbecchi e Alessia Serreli della Facoltà di Traduzione e Interpretazione dell’Università di Ginevra.

Ti piace quello che facciamo?

Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!