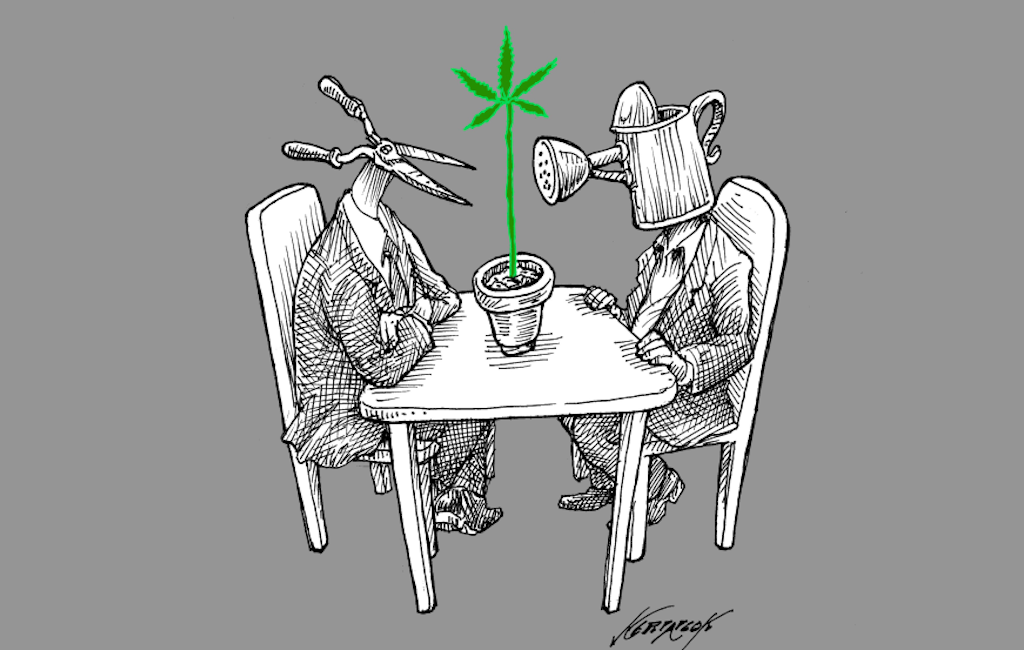

Der Kampf gegen Drogen ist gescheitert. Diese von den großen politischen Führungspersönlichkeiten in Europa nur langsam anerkannte Tatsache ist nichts Neues, sondern vielmehr Konsens unter den Expertinnen und Experten in der Drogenpolitik. Nach über vier Jahrzehnten strenger Verbote und oft harter Haftstrafen waren illegale Drogen noch nie so leicht verfügbar und so beliebt wie heute. Deswegen reflektieren immer mehr Regierungen in Europa ihren Umgang mit Cannabis – und so scheint die Strategie der EU, sich im Sinne der „nationalen Kompetenz” der Mitgliedstaaten nicht mit der Entkriminalisierung von Cannabis zu befassen, mittlerweile sehr kurzsichtig.

Deutschland ist mit einer Bevölkerung von 85 Millionen der größte EU-Mitgliedstaat und zählte 2021 rund vier Millionen Cannabis-Konsumentinnen und -Konsumenten. Voxeurop hat sich damit befasst, wie der deutsche Vorstoß in Sachen Legalisierung die Drogenpolitik anderer Regierungen und der EU beeinflussen könnte.

Regulierung, Steuern, Werbeverbot, Anlaufstellen für Konsumentinnen und Konsumenten, Entstigmatisierung des Verbrauchs, sicherer Vertrieb und Verkauf nur an Erwachsene – so versuchen Regierungen auf der ganzen Welt, faktengestützt den privaten (nicht-medizinischen) Cannabis-Konsum zu regulieren. Jahrelang ist die EU dem Thema Cannabis-Legalisierung ausgewichen. 2011 hat der Autor dieses Artikels die damalige EU-Kommissarin für Justiz und Inneres Viviane Reding zur Einstellung der EU hinsichtlich der US-Bundesstaaten befragt, die in Sachen Legalisierung und Regulierung von Cannabis erste Schritte machten. Wie üblich antwortete sie: Es handele sich dabei nicht um den Zuständigkeitsbereich der EU, sondern sei ein Thema aus dem Gesundheitsbereich.

Seither ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Dieses Jahr schließlich hat die Ampelkoalition das Thema in Anlehnung an ihr Wahlversprechen langsam wieder angekurbelt: Zunächst kündigte der Beauftragte für Sucht- und Drogenfragen der Bundesregierung Burkhard Blienert eine Reihe von Expertenbefragungen an. Nach diesen Befragungen wurde Ende Oktober ein Eckpunktepapier zu einem möglichen legalen Cannabis-Markt veröffentlicht. In der ersten Jahreshälfte 2023 will der Bundestag ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen.

Erst letztes Jahr haben auch die Niederlande versucht, den Markt für Cannabis und die bestehende „illegale Hintertür” neu zu regulieren – womit sie ein Vertragsverletzungsverfahren ausgelöst hätten. Berlin lässt sich davon nicht verunsichern, sondern plant, die EU-Kommission in den Prozess einzubeziehen. Der im Eckpunktepapier aufgeführte Plan A ist, die Erlaubnis der EU-Institutionen zu erhalten: Die Idee ist, die rechtlichen Hürden des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen mithilfe einer sogenannten „Interpretationserklärung” zu umgehen. Allerdings ist dies einer Analyse des Transnational Institute (TNI) von September 2022 zufolge ein komplizierter Weg, der nicht zu den wenigen international bereits erprobten Lösungen gehört. Laut TNI haben Länder wie Uruguay, Malta, Kanada, Mexiko und kürzlich auch Kolumbien bessere Lösungen gefunden.

Die Handlungsmöglichkeiten der Bundesregierung:

Nach einem Bericht des Unternehmens Cansativa, das im Bereich medizinisches Marihuana tätig ist, hat die Bundesregierung vier Möglichkeiten:

- Die internationalen Cannabis-Abkommen wie Uruguay und Kanada schlichtweg zu ignorieren.

- Von den UN-Verträgen zurückzutreten und den Beitritt unter Vorbehalt neu zu beantragen. Diese Möglichkeit würde den Legalisierungsprozess deutlich verlangsamen.

- Zu versuchen, die UN-Konventionen zu ändern. Dies wäre angesichts der vielen unterschiedlichen Ansätze der UN-Mitgliedstaaten eine große Herausforderung.

- Auf Grundlage der Wiener Vereinbarung über das Recht der Verträge eine „inter se Modifikation” der internationalen Abkommen anzustoßen. Dieser Prozess stellt ein Sicherheitsventil dar: Zwei oder mehr UN-Mitgliedstaaten tun sich für eine Ausnahmeregelung zum Vertrag zusammen, ohne dabei gegen seine Bestimmungen zu verstoßen.

Das ist wichtig, weil alle drei UN-Konventionen zum Thema Drogen Vorlagen zu Cannabis enthalten. Das heißt: die Benennung der Cannabispflanze und ihres Harzes in der Konvention von 1961, der in Cannabis enthaltenen psychoaktiven Substanz THC in der Konvention von 1971 und sowohl Anbau als auch Vernichtung von Cannabispflanzen in der Konvention von 1988.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!