Eine Studie aus dem Jahr 2016, die geschlechtsspezifische Gewalt in den EU-Mitgliedstaaten untersuchte, ergab, dass 55 % der rumänischen Männer und Frauen nicht einvernehmliche sexuelle Kontakte in bestimmten Situationen für gerechtfertigt halten. Für 30 % dieser Befragten war eine Vergewaltigung gerechtfertigt, wenn sich die Frau in einer Gruppe befand, die Drogen und Alkohol konsumiert hatte, während für 25 % „aufreizende“ Kleidung einen triftigen Grund für sexuellen Missbrauch darstellen konnte.

Es überrascht nicht, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen im Jahr 2021 Rumänien auf dem drittletzten Platz des europäischen Gleichstellungsindexes einordnet, knapp vor Ungarn und Griechenland. Die Mentalität, die an in Rumänien beliebten Redewendungen wie „ein Klaps ist kein Schlag“, „wenn er mich schlägt, bedeutet das, dass er mich liebt“ oder „eine Frau muss von Zeit zu Zeit geschlagen werden, sonst wächst sie über ihre Stiefel hinaus” deutlich wird, ist tief in der rumänischen Kultur verwurzelt und hält sich leider immer noch. Aufschlussreiche und bisweilen schwierige Gespräche mit feministischen Aktivistinnen, Forscher*innen und NRO zeigten, dass geschlechtsspezifische Gewalt eines der dringendsten Probleme ist, mit denen rumänische Frauen derzeit konfrontiert sind.

Seit dem Jahr 2000, als die ersten Straßenproteste gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Rumänien stattfanden, hat die feministische Bewegung viel erreicht: Sie hat die Einführung angemessener Gesetze vorangetrieben, den Opfern Unterstützung angeboten und die Öffentlichkeit sensibilisiert. Diese Bewegung hat auch große Fortschritte dabei erzielt, die Art und Weise zu ändern, wie Journalist*innen und Mainstream-Medien über solche Fakten berichten. Dies ist jedoch ein weites Feld, und allein die jüngsten Entwicklungen könnten die Seiten eines ganzen Buches füllen.

Der Playboy-Protest

Im April 2000 berichteten internationale Medien, darunter die New York Times, CNN und BBC, über beispiellose, von Frauen angeführte Proteste in Bukarest. Sie waren eine Reaktion auf einen schlechten Scherz am 1. April. Der Playboy Rumänien hatte einen Artikel mit dem Titel veröffentlicht „Wie man seine Frau schlägt, ohne Spuren auf ihrem Körper zu hinterlassen”, in dem neben einer Reihe von Fotos zehn vorgeschlagene Missbrauchsmethoden detailliert beschrieben wurden. Der Artikel suggerierte, dass eine gute Tracht Prügel sogar zu einer gesteigerten sexuellen Erfahrung führen könnte, nach der sich eine Ehefrau insgeheim sehnt. Der Artikel löste eine heftige Reaktion von feministischen Aktivistinnen aus, die zum ersten Mal in der rumänischen Geschichte massenhaft gegen geschlechtsspezifische Gewalt mobilisierten.

Der Protest vor dem rumänischen Parlament umfasste auch eine Briefkampagne an die Parlamentsmitglieder und die Botschaften. Das Ereignis landete auf den Titelseiten der internationalen Medien und wurde zum ersten öffentlichen Vorwurf gegen die veraltete nationale Politik in Bezug auf die Situation der rumänischen Frauen. Christie Hafner, die damalige Vorsitzende von Playboy Enterprise, entschuldigte sich öffentlich, wies den rumänischen Chefredakteur des Magazins zurecht und leistete eine kleine Spende an rumänische NRO, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt engagieren.

Darüber hinaus erhielten die an der Bewegung beteiligten Aktivistinnen eine Einladung zur Veröffentlichung einer Artikelserie im Playboy Rumänien. Unmittelbar nach dem Protest wurde eine vorübergehende Koalition aus neun Organisationen gebildet, die sich dem Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt widmete, und die Begriffe „familiäre Gewalt“ und „Vergewaltigung in der Ehe“ wurden später im Jahr in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Das Haupthindernis für den Protest war enttäuschenderweise das mangelnde Interesse der nationalen Medien, das im krassen Gegensatz zu dem internationalen Interesse stand. Lediglich die rumänische Ausgabe des Magazins Cosmopolitan berichtete über die Ereignisse im Zusammenhang mit den Protesten.

„Verbrechen aus Leidenschaft“

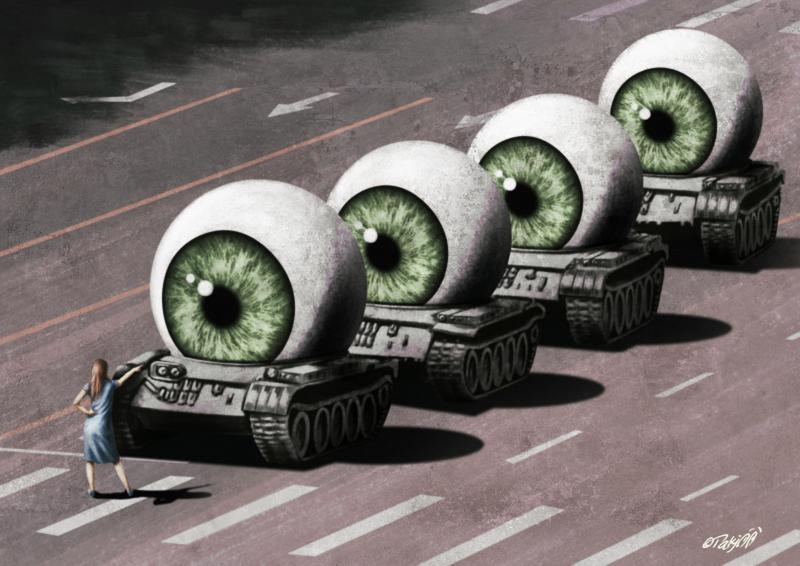

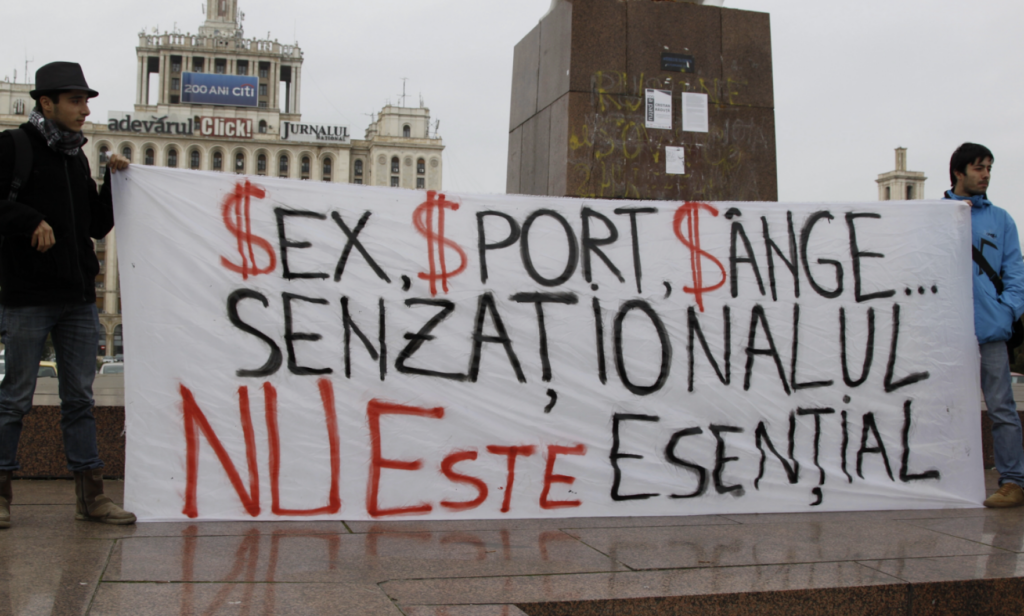

Geschlechtsspezifische Gewalt wird oft zur Unterhaltung im öffentlichen Raum, im Fernsehen und in der Populärkultur instrumentalisiert. Feministinnen bemerkten solche Fälle im Jahr 2012. Im selben Jahr verzeichnete Rumänien 14.000 Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, wobei es sich lediglich um die Zahl der gemeldeten Fälle handelt. Infolgedessen organisierten drei feministische Gruppen einen Protest mit dem Titel „Violența nu este divertisment!“ (Gewalt ist keine Unterhaltung!) und nutzten den Raum, um die Rolle der Medien bei der Sensationalisierung von aggressivem Verhalten gegenüber Frauen, der Verhöhnung der Opfer, der Hypersexualisierung von Frauen und der Beschönigung von Femiziden durch Formulierungen wie „Verbrechen aus Leidenschaft“, „Mord aus Liebe“ oder „verhängnisvolle Anziehung“ zu betonen. „Die feministischen Aktivistinnen forderten die Einführung eines ethischen Kodex im Journalismus. Leider haben die Medien kaum über das Ereignis berichtet“, so Tudorina Mihai, Präsidentin des Vereins FRONT (1).

Im Jahr 2013 zeigten Statistiken, dass fast 30 % der Rumän*innen zustimmten, dass Frauen manchmal „dafür verantwortlich sind, geschlagen zu werden“, und 42 % waren der Ansicht, dass häusliche Gewalt kein Thema von öffentlichem Interesse sei. Im selben Jahr beabsichtigte die rumänische Regierung, Vergewaltigungsfälle mit einem neuen Mediationsgesetz zu „behandeln“, das Angeklagte und Opfer zu einer informellen Streitbeilegung gezwungen hätte, um zu verhindern, dass solche Fälle vor Gericht landen.

Dieses Gesetz birgt nicht nur die Gefahr, den Angreifer zu stärken, sondern droht auch, das Opfer erneut zu traumatisieren und zu diskreditieren. Feministische Organisationen organisierten schnell Straßenproteste gegen das Gesetz, und die Demonstrationen trugen schließlich dazu bei, dessen Umsetzung zu verhindern.

Der Aktivismus für die Rechte der Frauen in Rumänien erlebte zu dieser Zeit einen Aufschwung. Zahlreiche Organisationen schlossen sich zusammen und bildeten das inzwischen wichtigste Netzwerk zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt: VIF (das rumänische Netzwerk zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen).

Rumänien war das einzige EU-Land, das den Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt keinen rechtlichen Schutz bot. Centrul FILIA, eine der größten feministischen Organisationen Rumäniens, startete 2011 das Projekt „Femeile spun NU publicității ofensatoare“ (Frauen sagen nein zu respektloser Werbung!), das aus einem Katalog verschiedener respektloser Werbespots sowie einem Buch zum selben Thema bestand.

Im selben Jahr organisierte FILIA eine Demonstration vor dem Parlament, um eine Verbesserung der Gesetze zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt sowie die Verabschiedung eines Gesetzes über Schutzanordnungen zu fordern. Auf der Demonstration „STOP violenţei asupra femeilor: Victimele nu mai pot aştepta“ (Stoppt die Gewalt gegen Frauen: Die Opfer können nicht länger warten!) traten feministische Aktivistinnen mit aufgemalten blauen Flecken und in Verbänden auf und trugen brennende Kerzen zum Gedenken an die Femizidopfer. Die Aktivistinnen betonten, dass geschlechtsspezifische Gewalt keine Privatangelegenheit sei und dass sie politisiert werden müsse.

Im Jahr 2012 wurde der Fall Perla zu einem der bekanntesten geschlechtsspezifischen Verbrechen, über das die rumänischen Medien bis heute berichtet haben. Ein Ehemann erschoss seine Frau im Friseursalon „Perla“, in dem sie arbeitete. Vor dem Mord hatte das Opfer, Felicia Vădan, ihren Mann wiederholt vergeblich bei den Behörden angezeigt. Als Folge dieses Falles wurden in Rumänien gesetzliche Schutzmaßnahmen eingeführt. Gesetzgebung, Polizeibehörden und Sozialsysteme waren jedoch noch lange nicht in der Lage, den notwendigen Schutz rechtzeitig zu gewährleisten. Die Opfer mussten entweder einen gerichtsmedizinischen Untersuchungsbericht, Zeugenaussagen oder ein Protokoll über eine frühere Anzeige gegen den Angreifer vorlegen. Eine 2013 durchgeführte VIF-Untersuchung ergab, dass es in Rumänien durchschnittlich 33 Tage dauerte, um eine Schutzanordnung zu erhalten.

Journalismus für die Sicherheit von Frauen

Infolge der Proteste gegen die Darstellung von geschlechtsspezifischer Gewalt in den Medien im Jahr 2012 hat sich der Journalismus in Rumänien weiterentwickelt. Zahlreiche Untersuchungen trugen zur Sensibilisierung und Mobilisierung des politischen Apparats bei. Im Jahr 2017 ergab eine Untersuchung, dass eine überwältigende Anzahl von 500 nachgewiesenen und verurteilten Pädophilen aufgrund der Aussetzung ihrer Strafen auf freiem Fuß waren (Den Daten zufolge erhielten für jeden inhaftierten Pädophilen drei weitere eine Bewährungsstrafe).

Im selben Jahr wurden 400 von ihnen angeklagt, nicht wegen Vergewaltigung, sondern wegen „sexueller Handlungen mit Minderjährigen“. Mehrere Richter*innen vertraten die Auffassung, dass Mädchen im Alter von zehn Jahren in der Lage waren, ihre Zustimmung zu geben, oder dass sie sich schuldig gemacht hatten, ihren späteren Angreifer durch aufreizende Kleidung erregt zu haben.

Als Reaktion auf diese Enthüllungen organisierte die feministische Gruppe MulțumescPentruFlori (Danke für die Blumen) am 8. März 2019 den Protest „Cum se scapă de-un viol, domnule judecător?“ (Wie kommt man mit einer Vergewaltigung davon, Herr Richter?) vor dem Nationalen Gerichtshof. Die Feministinnen forderten die Behörden auf, die Beurteilung von Fällen auf der Grundlage der Kleidung oder des Alkoholkonsums des Opfers einzustellen, dafür zu sorgen, dass die Täter während der Ermittlungen nicht auf freiem Fuß sind, Täter auch nach Verbüßung ihrer Strafe weiter zu überwachen und die institutionellen Verfahren zu vereinfachen, um eine erneute Traumatisierung der Opfer zu vermeiden.

Im Jahr 2019 wurden Justiz und Polizei, die Beschwerden von Opfern häufig mit Gleichgültigkeit, Ignoranz oder sogar Hohn begegneten, allmählich zur Rechenschaft gezogen. Der Caracal-Fall – die Entführung und Vergewaltigung von zwei Teenager-Mädchen durch einen 65-jährigen Mann, der sie am Ende ermordete – schockierte die Öffentlichkeit. Eines der entführten, gefesselten und vergewaltigten Mädchen, das zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt war, schaffte es, die Polizei anzurufen, ihren Standort zu beschreiben und um Hilfe zu bitten. Die Antwort des Disponenten ging anschließend viral: „Ok, ok, bleib da. Bleiben Sie dort. Ich rufe ein Team, aber halten Sie die Leitung nicht besetzt.“ Erst eine Stunde später fragte derselbe Disponent einen speziellen Telekommunikationsdienst, wie er einen Anruf lokalisieren könne. Als die Polizei einen Durchsuchungsbefehl erwirken und endlich eingreifen konnte, war es zu spät. Der Täter wurde drei Jahre später, im September 2022, verurteilt.

Das unabhängige rumänische Theater engagierte sich für die feministische Sache. Zwei Theaterkünstlerinnen, die Dramatikerin Alexandra Felseghi und die Regisseurin Adina Lazăr, schufen ein Stück, das vom Fall Caracal inspiriert war, mit dem Titel „Nu mai ține linia ocupată“ (Halten Sie die Leitung nicht besetzt). Einige Monate später organisierten Feministinnengruppen aus Solidarität mit den beiden Opfern einen landesweiten Protest unter dem Titel „Cade una, cădem toate!“ (Wenn eine fällt, fallen wir alle!) in großen rumänischen Städten sowie vor dem Innenministerium. Am Ende der Veranstaltung wurden die Sätze „Sexismus tötet“ und „Rassismus tötet“ auf das Gebäude des Innenministeriums geschrieben, was zu Konflikten zwischen Demonstrierenden und Wachpersonal führte.

Die Allianz der Zivilgesellschaft mit dem Journalismus

Bis 2021 konnten sexuelle Übergriffe auf Minderjährige noch als legale und einvernehmliche sexuelle Handlungen angesehen werden, selbst wenn es sich bei den Opfern um Kinder im Alter von neun Jahren handelte. Aktivist*innen der Zivilgesellschaft hatten jedoch genug von Bewährungsstrafen für Vergewaltigungen (2). Unter dem Motto Media X Files (3) schrieb eine Gruppe von Journalist*innen innerhalb eines Jahres 20 Artikel, die Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt dokumentierten. Ihre Bemühungen zwangen die Behörden, einen Justizbericht herauszugeben, der das Ergebnis einer Untersuchung über die Praktiken der Justiz in Fällen von sexuellem Fehlverhalten bei minderjährigen Opfern war. Einige der Aussagen in den Urteilssprüchen lauteten: „Das Opfer hat eingewilligt“, „das minderjährige Mädchen hat es mit der Zustimmung ihrer Mutter getan“, das 11-jährige Mädchen hat eingewilligt, „weil sie zum Zeitpunkt der inkriminierten sexuellen Handlung keine Jungfrau mehr war“, „sie hatte bereits eine Beziehung mit dem Angeklagten, was dadurch bewiesen wird, dass sie bereits zwei gemeinsame Kinder hatten“.

Derartige Argumente, in einem juristischen Umfeld verwendet, offenbaren eine Vergewaltigungskultur, die dem Opfer die Schuld gibt, selbst wenn es sich bei diesem um ein Kind handelt. Neben dem Fehlen eines Gesetzes, das alle sexuellen Handlungen mit Minderjährigen eindeutig als Straftat definiert, bezog sich das nächste Problem, das der Bericht aufdeckte, auf die Vernehmungen. Der Justizbericht enthüllte, dass es keine speziellen Räume oder geschützten Bereiche für die Opfer gab. Stattdessen wurden die Opfer im selben Raum verhört wie die Beschuldigten. Darüber hinaus waren die beteiligten Behörden nicht speziell geschult, und ihre Bearbeitung der Fälle führte häufig zu einer erneuten Traumatisierung der Opfer (ibid).

Die geschlechtsspezifische Gewalt innerhalb der Roma-Gemeinschaft wird von der Regierungspolitik nicht angegangen, und Vorurteile über die Roma-Kultur bestimmen oft das Ausbleiben rechtlicher Maßnahmen. E-Romnja, eine feministische, gemeinnützige Roma-Organisation, kämpft seit 2012 für die Rechte von Roma-Frauen durch Advocacy-Kampagnen und Gemeinschaftsentwicklung. Eine ihrer Studien, Phenja: Suroritatea dintre femei împotriva violenței de gen (Phenja: die Schwesterlichkeit der Frauen gegen geschlechtsspezifische Gewalt) von Ioana Vrăbiescu, die unter Roma- und Nicht-Roma-Frauen in der Stadt Giurgiu durchgeführt wurde, zeigt, wie Frauen geschlechtsbezogene Gewalt wahrnehmen.

In Gesprächen mit Opfern von Gewalt durch ihre Liebespartner betonten alle Studienteilnehmerinnen, dass sie „weniger von körperlicher als von verbaler Gewalt betroffen“ seien, die sie nicht als häusliche Gewalt definieren. Die meisten Frauen unterschieden zwischen Misshandlungen durch die biologische Verwandtschaft und Misshandlungen durch den Ehepartner: „Ob man von einem Elternteil oder einem Ehemann geschlagen wird, sind zwei unterschiedliche Sachen“.

Im Gegensatz dazu war ihre Haltung gegenüber den Opfern häuslicher Gewalt die des Victim Blaming, auch in Fällen, in denen die Befragten selbst das Opfer waren. Darüber hinaus wurde Vergewaltigung in der Ehe nicht als eine Form von (sexueller) Gewalt wahrgenommen. Sexuelle Belästigung in der Familie, in der Nachbarschaft oder im sozialen Umfeld wurde durch gemeinschaftliche Regeln geregelt, nicht durch das Gesetz.

In Giurgiu wurde nicht ein einziger Fall von Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt, und ein sexueller Akt galt in dieser Gemeinde nur dann als Vergewaltigung, wenn mehr als ein Mann daran beteiligt war und das Opfer sichtbare Spuren von Gewalt aufwies. Keine der 24 befragten Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt wurden, hat jemals Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Gemeinde Valea Seaca (Trockental) im Osten Rumäniens, 90 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, besteht zu 50 % aus Roma. Seit 2015 umfassen die feministischen Initiativen von E-Romnja hier wöchentliche Treffen, die darauf abzielen, über geschlechtsspezifische Gewalt zu informieren und diese zu beseitigen, Frauen zu stärken und die Bürgerbeteiligung zu fördern, über sexuelle und reproduktive Rechte aufzuklären und Kinder über Mobbing zu informieren.

In unserem Gespräch erwähnte Anca Nica - eine der e-Romnja-Vertreterinnen -, dass es zu Beginn ihrer Arbeit in Valea Seaca keine Fälle gab, in denen Männer wegen geschlechtsspezifischer Gewalt belangt wurden. Im Jahr 2020 organisierten die Frauen von Valea Seaca nach einem Fall von sexuellem Missbrauch eines 8-jährigen Opfers, bei dem der Täter ihr eigener Großvater war, einen Protest vor der Polizeistation, um auf die Passivität der Polizei in Fällen von Missbrauch und Gewalt gegen Roma-Mädchen und -Frauen aufmerksam zu machen.

Laut Nica forderte die öffentliche Ombudsperson im Anschluss an die Proteste die Überarbeitung der Verfahren für das Einschreiten in Fällen von sexuellem Missbrauch in der Region, und die offizielle Untersuchung ergab, dass der Polizei in der Tat kein Protokoll für solche Fälle vorlag. Die Dinge änderten sich drastisch, als die feministischen Aktionen begannen. Die Frauen lernten mehr über ihre reproduktive Gesundheit, erkannten, dass es keine Rechtfertigung für geschlechtsspezifische Gewalt gibt, und beteiligten sich an der Demonstration „Împreună pentru siguranța femeilor“ (Gemeinsam für die Sicherheit der Frauen). Dank der Initiativen von E-Romnja hatten Frauen nicht nur in Valea Seaca, sondern auch in anderen Teilen Rumäniens die Möglichkeit, an Aufklärungsmaßnahmen über geschlechtsspezifische Gewalt, Minderjährigen- und/oder Zwangsverheiratung, die Bekämpfung der Schulabbrecherquote und die Beschaffung von Ausweispapieren für nicht beglaubigte Bürger teilzunehmen .

Die Wahrnehmung des Feminismus in Rumänien

Die letzten 20 Jahre des rumänischen Feminismus zeigen, dass unnachgiebiger feministischer Aktivismus positive Veränderungen auf sozialer, rechtlicher und politischer Ebene bewirken kann. Erfolgsgeschichten haben deutlich gemacht, dass es wichtig ist, Frauen aufzuklären und zu befähigen, ihre Anliegen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt zu äußern und die Veränderungen zu fordern, die sie in ihrem Leben sehen wollen.

Ihr feministischer Kampf geht jedoch weiter, und er wird nicht aufhören, bis die Behörden die Verantwortung für den Schutz der Opfer und die Verfolgung der Täter übernehmen, der öffentliche Diskurs über geschlechtsspezifische Gewalt und Feminismus im Allgemeinen verändert wird und geschlechtsspezifische Gewalt ausgerottet ist.

Dennoch ist und bleibt der Kampf für eine gerechte Gesellschaft, in der Frauen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit gleich behandelt werden, einer der schwierigsten. Der Schutz und die Bildung von Mädchen und Frauen, insbesondere von solchen aus gefährdeten und marginalisierten Gemeinschaften wie der Roma-Gemeinschaft, ist eine Aufgabe, die erst in jüngster Zeit in Angriff genommen wurde, bei der jedoch entscheidende Verbesserungen zu verzeichnen sind. Auf diesem Weg haben zahlreiche feministische Vereinigungen und Gruppen diese Aufgabe übernommen, die eigentlich dem Staat obliegen sollte. Wir haben in der Tat noch einen langen Weg vor uns, aber Tag für Tag werden neue Fortschritte sichtbar.

🤝 Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung

👉 Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht in Stories of Feminist Mobilisation: How to Advance Feminist Movement Worldwide auf Englisch und auf Rumänisch auf Scena9

Anmerkungen

1) FRONT besteht aus Feministinnen, die sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie für die Beseitigung anderer Arten von Diskriminierung einsetzen, und zwar durch öffentliche Demonstrationen, Lobbyarbeit und Advocacy, Bildung und Forschung, Sexualerziehung in Schulen usw.

2) Das CEDO hatte den rumänischen Staat bereits 2016 für schuldig befunden. In einem Fall, in dem es um zwei Opfer ging, entschieden die rumänischen Richter, die Angreifer nicht wegen Vergewaltigung, sondern wegen sexueller Handlungen mit einer Minderjährigen zu verurteilen.

3) Media X Files war eine Initiative mit dem Ziel, 16 Beiträge zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt im Jahr 2020 zu recherchieren und zu veröffentlichen.

References

Interviews

Sincere acknowledgment to Laura Grunberg, Daniela Drăghici, Anca Nică, and Tudorina Mihai, who contributed with their time and knowledge to the writing of this article.

Other Sources

ANES. (2018). Raportul final privind implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 [The Final Report on the National Strategy for preventing and fighting the family violence between 2013-2017]

Asociatia Transcena. (2013). Studiu la nivel naţional cu privire la implementarea ordinului de protecţie [National Study on the Implementation of the Protection Order].

Bragă A., Neaga, D., & Nica Georgiana A. (2017). Toată lumea știa [Everybody knew]. Bucharest: Hecate.

Ciobanu, A. M., & Sandu, O. (2016). Inegalitatea de Acasă [The Inequality from Home]. DOR.

Digi24. (2019). Discuția halucinantă între polițist și Alexandra: „Bine, bine, stai acolo! Nu mai ține linia ocupată” [The Unbelievable Conversation Between the Policeman and Alexandra: “Okay, okay, stay there! Stop keeping the line busy”]

European Institute for Gender Equality. (2021). Gender Equality Index 2021.

European Commission. (2016). Gender-based Violence Eurobarometer.

E-Romnja. (2021). Grassroot work - A model of civic engagement for Roma Women.

Hotnews. (2022). Cazul Caracal: Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare în primă instanță [Caracal case: Gheorghe Dincă Sentenced to 30 Years in Prison at First Instance].

Iancu, A. (2013). De ce legea medierii nedreptăţeşte victimele violurilor [Why Mediation Law Does Injustice to Rape Victims]. Feminism Romania.

INOSCOP Research. (2013). Barometrul de opinie publică – Adevărul despre România [Public Opinion Barometer - The Truth about Romania].

Lincan, G. (2020). De ce avem nevoie de feminism rom [Why Do We Need Roma Feminism], Inclusiv.

Mihai,T. (2018). Apel către deputați pentru susținerea proiectului de lege pentru siguranța femeilor! [Call on MEPs to support the Women's Safety Bill!]. www.violentaimpotrivafemeilor.ro/.

Miroiu, M. (2015). Mişcări feministe şi ecologiste în România (1990-2014) [Feminist and ecologist movements in Romania 1990-2014]. Iași: POLIOROM. http://elibrary.snspa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Miscari-feministe.pdf

Oncioiu D., & and Stoicescu, V. (2021). JUSTIȚIE DISECATĂ. Avem raportul Inspecției Judiciare care documentează cum tratează statul român infracțiunile sexuale cu victime copii [JUSTICE SCRUTINIZED. Here the Judicial Inspectorate Report Documenting How the Romanian State Treats Sex Crimes with Child Victims].

Dela0. Stoica, O. (2022). Nu mai ține linia ocupată [Stop Keeping the Line Busy]. Scena9. https://www.scena9.ro/article/teatru-cazul-caracal-nepasare

Tolontan et. al. (2019). Cum batjocorește justiția fetele de 10 ani violate. Procuror și judecător: ‘Victima s-a îmbrăcat sumar și a consimțit actele sexuale’! [How justice mocks raped 10-year-old girls. Prosecutor and judge: ‘Victim Dressed Scantily and Consented to Sexual Acts’!]. Libertatea.

Tolontan et. al. (2018). Ministerul Justiției recunoaște: peste 500 de pedofili dovediți și condamnați sunt în libertate, în loc de închisoare! [Ministry of Justice Admits: Over 500 Proven and Convicted Paedophiles Are at Large Instead of in Prison!]. Tolo.ro.

Vrăbiescu, I. (2021). Phenja: Suroritatea dintre femei împotriva violenței de gen [Phenja: the women sisterhood against gender violence]. E-Romnja.

Schätzen Sie unsere Arbeit?

Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!